Маятник Фуко демонстрирует возвышенное в науке. У него есть нечто общее с экспериментом Эратосфена, измерявшего окружность Земли, о которой было известно, что она имеет некую величину, или с экспериментом Галилея с наклонной плоскостью, который послужил толчком к созданию математического закона, или с ньютоновскими опытами с призмой, выявившими некую новую особенность нашего мира. Во всех научных экспериментах есть нечто возвышенное, так как они доказывают, что природа бесконечно богаче тех концепций и методов, с помощью которых мы пытаемся ее постичь. Однако маятник Фуко высвечивает возвышенное особым способом, демонстрируя ограниченность человеческого восприятия, или, точнее, отсутствие прямого соответствия между нашим восприятием и реальным действием законов природы.

Связь между маятником Фуко и возвышенным в его различных проявлениях, представленных в работах философов – от Бёрка и Канта до Умберто Эко, помогает нам осознать причины популярности изобретения французского ученого и то, почему оно продолжает завораживать наших современников. Эксперимент Фуко завораживает и удивляет совсем не потому, что доказывает нам факт вращения Земли, и не потому, что на основе маятника Фуко впоследствии был изобретен гироскоп – незаменимый навигационный инструмент. Он завораживает нас по сей день потому, что открывает глубокие и подчас непостижимые истины о самом феномене восприятия. Действительно ли, «видя», как смещается плоскость колебаний маятника, мы «понимаем», что на самом деле движется Земля? Или же благодаря маятнику и объяснительной табличке рядом с лестницей мы начинаем – в самом прямом смысле слова – «видеть» движение Земли? В любом из этих двух вариантов наука побеждает восприятие, как бы вытесняя его в первом случае и корректируя во втором.

Или же, может быть, при взгляде на маятник Фуко наше восприятие направляется и перестраивается не столько самим созерцанием раскачивающегося маятника, сколько объяснениями, которые его сопровождают; авторитетом людей, делающих эти объяснения; понятностью моделей, которые нам демонстрируются; тем, как эти модели интегрируют всю известную нам информацию, и так далее? Но если наше восприятие может быть кардинальным образом «перевоспитано», как в данном случае, сразу же возникает вопрос: какие еще тайны окружают нас и точно так же от нас пока сокрыты? Что еще во внешнем мире мы неспособны увидеть из-за особенностей нашей психологии восприятия? Какие удивительные открытия готовит нам эта область? Если вас волнуют подобные вопросы, значит, вы переживаете то, что философы называли «возвышенным».

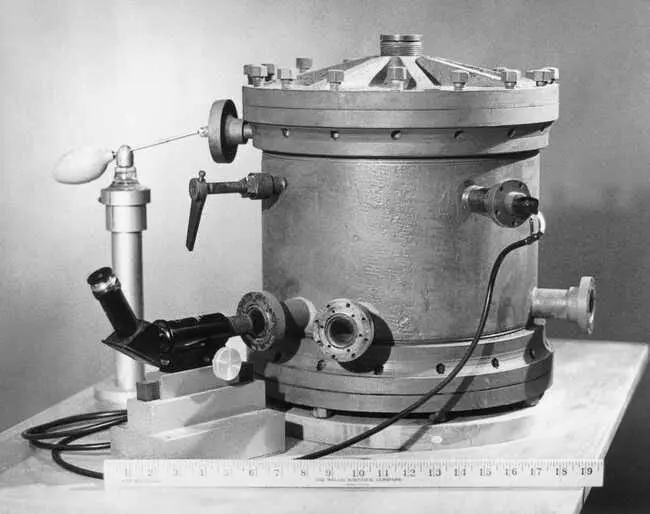

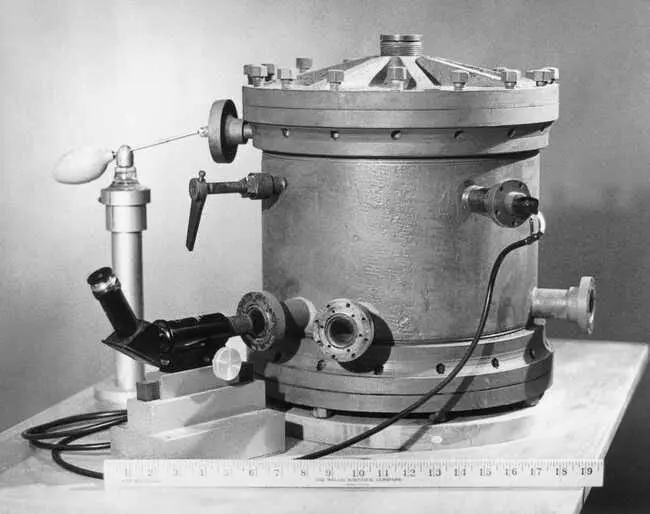

Рис. 17.Аппарат Роберта Милликена

Милликен и капля масла

Когда американский физик Роберт Милликен (1868–1953) выступал с традиционной нобелевской лекцией после вручения ему Нобелевской премии в 1923 году, все присутствующие были абсолютно уверены, что ему на самом деле удалось увидеть электроны. «Тот, кто видел этот эксперимент, – сказал Милликен, имея в виду опыт, за который он получил Нобелевскую премию, – в самом буквальном смысле видел электрон» 106.

Упрямое стремление Милликена убедить всех, что с помощью его эксперимента можно в самом прямом смысле увидеть элементарные частицы, отчасти объяснялось неким защитным рефлексом – последствием ощутимой психологической травмы, возникшей в результате спора с другим ученым, выразившим сомнение в ценности проведенных изысканий. Однако утверждение Милликена, что он способен видеть электроны, имело несколько иные основания, нежели утверждение Фуко, что с помощью его маятника можно увидеть, как вращается Земля. И причиной тому было удивительное сопровождение эксперимента, которое Милликену удалось создать в своей лаборатории.

* * *

Милликен приступил к длительной серии экспериментов с электронами в 1907 году. Почти сорокалетний физик к тому времени более десяти лет преподавал в Чикагском университете, успел жениться и стать отцом троих детей. И хотя Милликен был автором нескольких весьма авторитетных учебников, самостоятельных важных исследований у него практически не было, и ему очень хотелось внести собственный вклад в науку. Для этого он обратился к проблеме измерения электрического заряда отдельного электрона. В своей автобиографии Милликен писал:

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу