Теперь можно рассмотреть вопросы реализации топов в экспериментальных материалах.

В книге [Садикова 2009: 99] приводятся следующе десять групп топов, которые представляется автору необходимыми и достаточными.

I. Род (1) и Вид (2), Определение (3).

II. Общее (4) и Частное (5).

III. Целое (6) и Части (7).

IV. Обстоятельства (8): места, времени, цели, условия и под.

V. Причина (9) и Следствие (10).

VI. Имя (11) и Символ (12).

VII. Свойства, признаки, качества (13).

VIII. Сравнение (14), Сопоставление (15), Противопоставление (16).

IX. Действие (17).

X. Пример (18), Свидетельство (19).

Согласно приведённому выше Положению 13, все эти топы функционируют как равноправные, их условная «иерархичность» видится только в определённой конкретной ситуации. Объединение топов в группы акцентирует то, что функционирование одного из составляющих такой группы «возможно потому, что в сознании общающихся имеется эта “пара” или этот “коррелят”» 398(точнее, наверное, говорить не «в сознании», а «в опыте общающихся», поскольку наличие подобной корреляции скорее всего учитывается на неосознаваемом уровне и получает «выход на табло сознания» только в случаях необходимости).

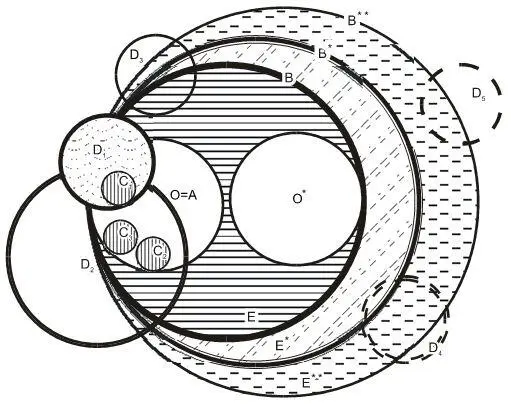

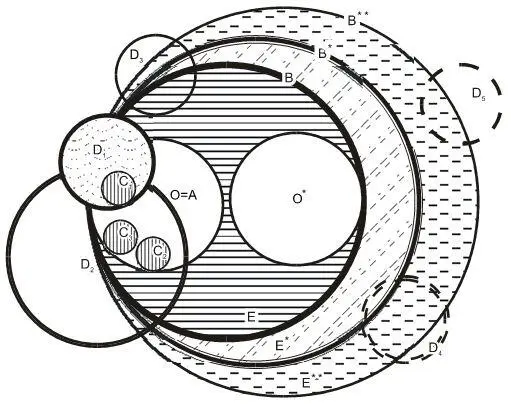

Обратимся теперь к «коллективному информанту», т.е. свободным ассоциативным реакциям, зафиксированным в результате обращения к значимому количеству носителей языка. В моей работе «Проблемы организации внутреннего лексикона человека» 399были прослежены прямые и многоступенчатые связи между опознаваемыми (идентифицируемыми) словами и записанными испытуемыми свободными ассоциативной реакцией. Так, по результатам анализа частотных ответов 1000 киргизов был построен рисунок, отображающий логическую структуру ассоциативного поля слова ЖЫЛКЫ (лошадь), см. рис. 4.3.

Рис. 4.3. Логическая структура ассоциативного поля

Не имея возможности подробно рассматривать здесь вербальную манифестацию прослеженных отношений средствами киргизского языка (это можно видеть в цитируемом источнике), беру на себя ответственность за утверждение, что хотя приведённый рисунок отображает только некоторые топы (в том числе (1), (2), (4), (5), (8) и др.), учёт всех реакций, в том числе единичных, включённых в публикацию материалов моего эксперимента с киргизами) позволяет проследить реализацию всех выделенных В. А. Садиковой топов, кроме (12). Более того, рисунок позволяет проследить многоступенчатость подведения под более общее понятие (B, B*, B**), возможность наличия ряда соотносимых / сопоставляемых членов поля (О, О*; С1, С2, С3), разнообразие реализованных обстоятельств разных видов (D1… D5) и противопоставлений (E, E*, E**). Иначе говоря, от уровня обобщения (подведения под суперординату) зависят особенности реализации тех или иных смысловых отношений. Однако рисунок не учитывает обнаруживаемого в материалах экспериментов с носителями любого языка эмоционально-оценочного переживания, которое так или иначе индексирует то, что лежит за воспринимаемым испытуемым словом.

Обратим внимание на то, что оценка может быть прямой (типа хороший, плохой ) или косвенной – через посредство именования некоторого события, лица, качества и т.п., за которым в социуме закреплено положительное или отрицательное отношение (т.е. имеет место слияние языкового и энциклопедического знания. Примерами могут служить две группы реакций на слово ПРИВАТИЗАЦИЯ в моём эксперименте 2010– 2012 гг.: ПРИВАТИЗАЦИЯ – а) хорошо (+), ужа с (–) и т.п.; б) афёра, обман, прихватизация, хапуга и т.п. (–).

Наличие свидетельств проявления эмоционально– оценочных переживаний в материалах экспериментов с носителями языка позволяет сделать вывод, что к девятнадцати топам, включённым в приведённый выше перечень, следует добавить хотя бы ещё один – Оценка (20).

Полученные от «коллективного информанта» экспериментальные материалы позволяют также обнаружить постоянную диалогичность, удостоверяющую, что именно понимается под идентифицируемым словом (см. выше Положение 3). Такое уточнение может реализоваться на разных уровнях обобщения и быть нейтральным или эмоционально-оценочно маркированным, см. некоторые реакции на слово КОММЕРСАНТ: человек, бизнесмен, предприниматель, делец, торгаш, спекулянт .

Возникает вопрос: можно ли обсуждать вопросы теории топов на материале экспериментов с изолированными словами? Выше уже говорилось, что для носителя языка проблемы изолированного слова не существует: идентификация слова представляет собой включение опознаваемого в контекст предшествующего вербального и невербального опыта человека; это прежде всего ответ «самому себе» на комплекс вопросов, которые описываются топами и разносторонне характеризуют сущность того, что именуется. Наиболее ярко это проявляется при рассмотрении «обратных» ассоциативных связей, показывающих, например, что слово «человек» выступает в качестве идентификатора огромного количества других слов. Такой «внутренний контекст» рассматривался выше с применением метафоры «живой мультимодальный гипертекст».

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу