I. ИНДИВИД (ЛИЧНОСТЬ),

II.ФИЗИЧЕСКИЙ МИР (ЕСТЕСТВЕННАЯ СРЕДА),

III.СОЦИАЛЬНЫЙ МИР (КУЛЬТУРА)

возникает СМЫСЛ, не являющийся простой суммой значений слов, описывающих некоторое событие.

Сказанное выше объясняет условность термина «изолированное слово»: слово, предъявляемое в эксперименте, фактически функционирует так, как любое первое слово воспринимаемого (письменного или устного) сообщения, не опирающегося на наличную ситуацию или не подготовленного предшествующим (кон)текстом. Тем самым создаётся уникальная возможность исследования реальной жизни значения слова в том или ином временном срезе, когда ближайшим для актуализации оказывается внутренний контекст, обусловленный готовностью индивида к актуализации наиболее значимой в текущее время ситуации, а через это – для выявления динамики значения слова.

Главное при исследовании процесса идентификации слова – не сам по себе факт наличия или отсутствия у предъявляемого слова некоторого вербального (т.е. «материализованного», «внешнего») контекста, а выявление действий и операций, обеспечивающих выход индивида на глубинные связи и отношения, образы и обобщения, признаки и признаки признаков объектов, ситуаций и т.п., благодаря которым происходит идентификация слова как понимание / переживание смысла, на который указывает (или намекает) предъявленное в эксперименте слово. Речь идёт о глубинном фоне идентификации слова, а это непосредственно связано с моделированием актуального смыслового поля. Особенности процесса включения во внутренний контекст были прослежены мною ещё в 1970–1980-е гг. по результатам масштабного межъязыкового/ межкультурного сопоставления ассоциативных полей слов– коррелятов в ряде языков (по результатам своих экспериментов с носителями русского и трёх тюркских языков – казахского, киргизского, узбекского – и по публикациям ассоциативных норм английского, французского, немецкого, польского и словацкого языков). Было установлено, что в полученном от коллективного информанта (с участием значительного количества Ии.) ассоциативном поле прослеживаются все описанные в лингвистических исследованиях виды полей, импликаций и пресуппозиций.

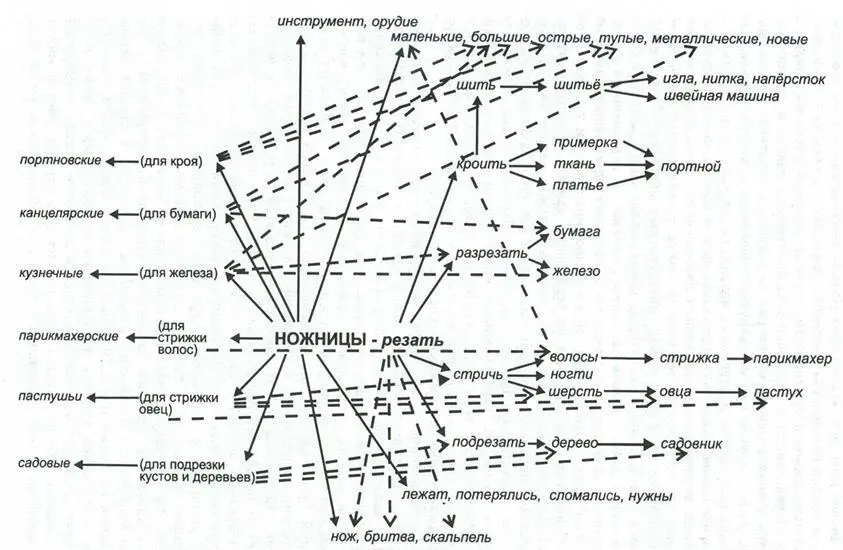

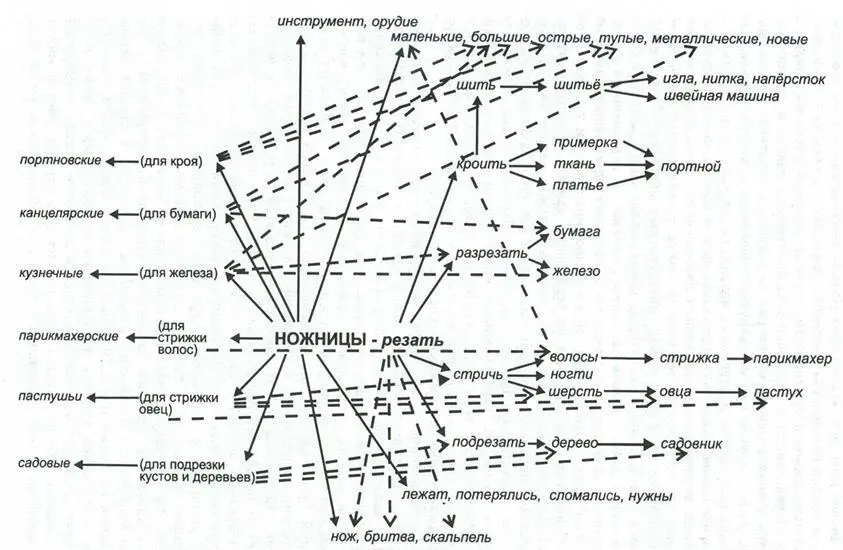

Включение во внутренний контекст характеризуется многоступенчатостью актуализуемых связей, различиями в степени имплицируемости одного слова другим, см. рис. 4.1, в своё время построенный мною по результатам сопоставления ассоциативных полей коррелятов слова НОЖНИЦЫ в сопоставляемых языках.

На представленной схеме наиболее частотный для носителей всех рассматриваемых языков ассоциат резать имеет наиболее общее значение по сравнению с глаголами стричь, кроить, разрезать , подрезать – он имеет самую высокую степень имплицированности, выступает наиболее частотным конкретизатором в процессе идентификации «для себя» слова НОЖНИЦЫ и в то же время опосредует появление конкретизаторов следующей ступени – глаголов, связанных с возможными путями реализации действия с помощью ножниц. Импликантами очередной ступени могут быть именования объектов разрезания ( бумага, железо ), кроя ( ткань, платье ), стрижки ( волосы, шерсть ), подрезания ( дерево, куст ) и т.п. Параллельно с этим или в продолжение имплицируемых цепочек возникают импликанты, именующие продукт или объект совершаемого действия ( стрижка, овца ), деятеля ( портной, парикмахер, садовник, пастух ) и т.д. Реализуются и возможности оперирования конкретизаторами иных типов: через подведение под суперординату ( инструмент, орудие ), соотнесение с координированными членами той же категории ( нож, скальпель ), именование признаков именуемого объекта ( маленькие, большие, острые ), в том числе связанных с характером функциональной ориентированности идентифицируемой вещи ( портновские, канцелярские, кузнечные, пастушьи, садовые ). Эта схема, отображающая лишь часть совокупного ассоциативного поля, уже даёт представление о том, что идентифицируемое слово немедленно включается в широкую сеть разнообразных связей, ориентированных на выявление возможных качеств именуемого объекта, совершаемых действий в тех или иных ситуациях, к тому же с учётом характера деятеля, объекта действия или результата действия и т.д.

Рис. 4.1

Вполне естественно, что для представителей разных лингвокультур оказываются по-разному актуальными те или иные конкретизаторы и/или направления актуализации импликативных цепочек. Фактически уже первые мои эксперименты показали расхождения между показаниями словарей и результатами прямого обращения к носителям языка 337, а также продемонстрировали необходимость межъязыковых/межкультурных сопоставлений для обнаружения тончайших нюансов идентифицируемых носителями разных лингвокультур эмоционально-оценочных переживаний смысла слов, которые практические не бывают равнозначными (т.е. вовсе не являются так называемыми «межъязыковыми эквивалентами»), хотя обычно двуязычные словари описывают их как таковые, что принимается как само собой разумеющееся теми, кто пользуется такими словарями.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу