Открытый У. Гершелем в 1781 г. Уран относится к наиболее далеким планетам. Радиосигналы «Вояджера» шли от него до Земли 2ч. 40мин. Из-за сильного поглощения в красной части спектра планета имеет зелено-голубой цвет. Поглощение вызывают полосы метана, который в небольшом количестве присутствует в атмосфере. Различить на маленьком диске какие-либо детали очень сложно. История наблюдений Урана полна противоречивых результатов. Иногда наблюдатели сообщали о слабых полосах, подобных зонам и поясам Сатурна, но зачастую не находили никаких деталей. Имеются сообщения, что детали появлялись и исчезали в течение нескольких месяцев.

Были попытки связать видимость деталей с очень длительными сезонными изменениями на Уране. Плоскость его экватора наклонена к плоскости орбиты на 82° (с учетом обратного направления вращения планеты этот угол записывают как 98°). Такое положение полярной оси приводит к многим особенностям планеты. Уран вращается, как говорят, «лежа на боку». Наклон приходится считать большим 90°, чтобы при взгляде на тот полюс, наклон которого указан, направление вращения Урана было таким же, как у других планет — против хода часовой стрелки (по этой же причине наклон оси вращения Венеры указывается как 177°). Прежде полюс Урана, соответствующий такому «правильному» направлению вращения, называли северным. Но поскольку он обращен в южную полусферу эклиптики, то решением MAC его переименовали в южный (при этом в жертву был принесен принцип направления вращения). В 1985 г. этот южный полюс Урана был обращен к Солнцу и Земле; в те годы мы видели Уран, вращающимся против часовой стрелки. В 1990-х Солнце освещало средние южные широты планеты. (См. http://haydenplanetarium.org/resources/ava/page/index.php?file=P0418uranseas или http://haydenplanetarium.org/movies/ava/P0418uranseas.mpg). В 2007 г. к Солнцу и Земле обращена экваториальная область Урана, так что в ближайшие 20 лет в сторону Солнца будет постепенно поворачиваться северный полюс, а видимое с Земли вращение планеты будет происходить по часовой стрелке.

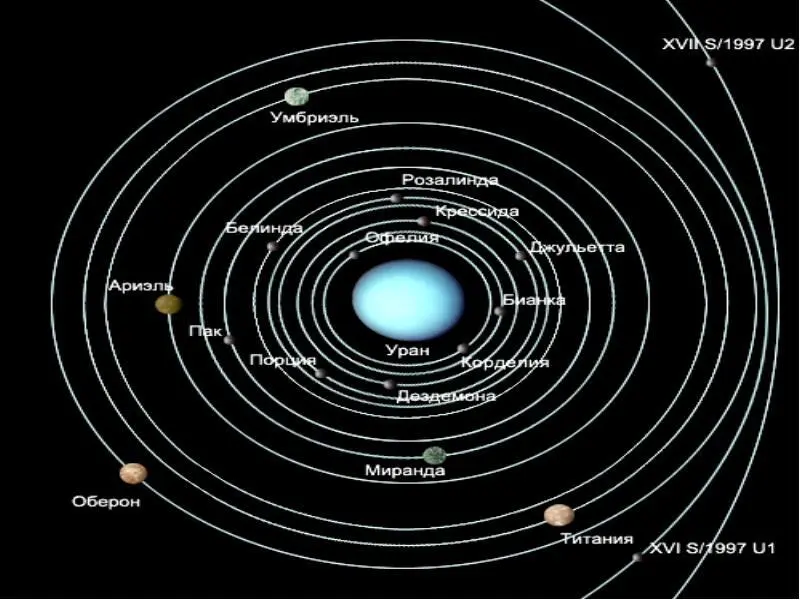

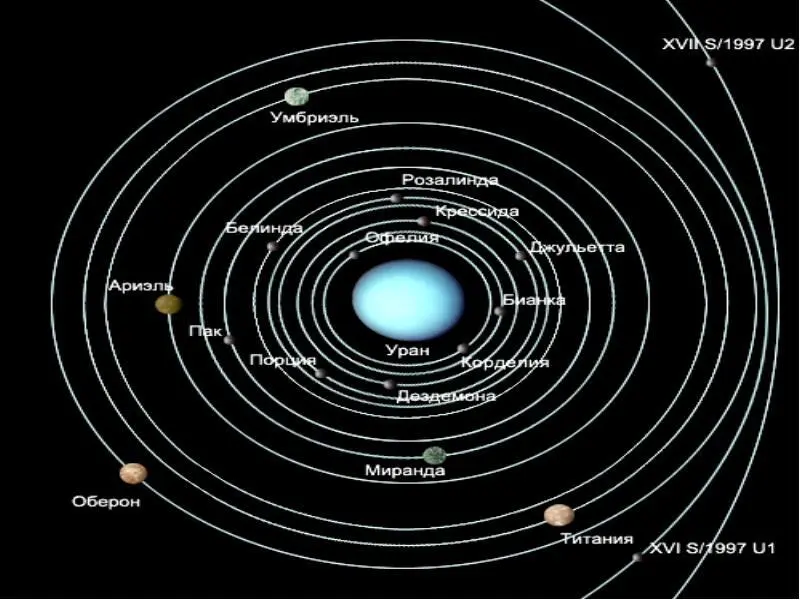

Рис. Спутники Урана.

«Лежачее» положение оси вращения приводит к максимально возможным сезонным изменениям освещенности. При орбитальном периоде 84 года полярные день и ночь длятся по 14 лет на широте 30°, по 28 лет — на 60° и по 42 года на полюсах. Однако из сезонных эффектов (если они действительно сезонные) пока установлена только одна зависимость: за 20 лет, в течение которых центр видимого с Земли диска планеты смещался от экватора к полюсу, радиояркостная температура видимого полушария возросла вдвое, с 140 до 290 К.

Уран по наблюдениям «Вояджера-2»

До сближения «Вояджера» с Ураном оставалось неизвестным, как влияет необычное положение полярной оси на циркуляцию атмосферы. Телекамеры зонда задолго до сближения стали передавать на Землю изображения южного полушария, — ровного голубого диска, более темного к краям, без каких-либо заметных деталей. Сплошная дымка (скорее всего, из кристалликов замерзшего метана) полностью закрывает нижние слои облаков. Дымка чуть светлее и краснее у полюса.

В январе 1986 г. все же удалось обнаружить четыре очень слабых голубых облачка на широтах от 30° до 70°ю.ш. Они перемещались в долготном направлении и описывали концентрические окружности вокруг полюса. Отсюда был сделан вывод, что циркуляция атмосферы на Уране определяется силой Кориолиса (инерционной природы), а не притоком солнечной радиации. Так же организована циркуляция и в атмосферах других планет. Найденный по движению облачных образований период вращения атмосферы зависит от широты и составил 16,2ч. у 33°ю.ш. и примерно 14ч. у 70°ю.ш. Чтобы обнаружить эти образования, понадобились всевозможные ухищрения, например исключение потемнения к краю, так как контрасты, с которыми были видны облака, тонут в нормальном распределении яркости по шару Урана. Белая полоска на самом лимбе — надоблачный туман из кристаллов метана.

За счет циркуляции атмосфера очень эффективно выравнивает температуру на всех широтах, в том числе и в темном полушарии. Измерения приходящих от планеты тепловых потоков показали, что в подоблачной атмосфере, уже на уровне 2,3 бар, температура достигает 100 К. Выше, на уровне давления 0,6 бар, температура на экваторе, а также у светлого и темного полюсов одинакова и составляет 64 К, а в средних широтах — градуса на 2 ниже. Минимальная температура (53 К) наблюдалась на уровне давления 0,1 бар (выше видимой поверхности облаков). Еще выше температура снова возрастает, достигая 750 К на высоте до 6000 км. над облаками. Такую высокую температуру экзосферы, состоящей в основном из водорода, нельзя объяснить только излучением Солнца, которого на весь огромный диск планета получает в 140 раз меньше, чем маленькая Земля.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу