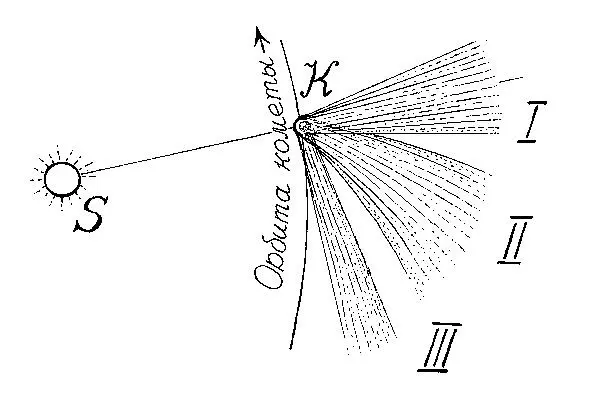

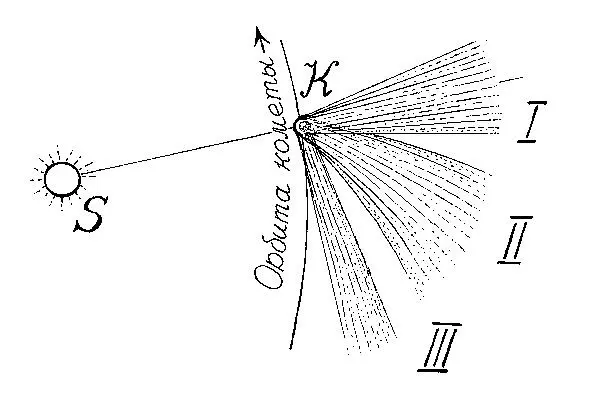

Бредихин использовал относительную величину, назовем ее h , которая показывает, во сколько раз солнечная сила отталкивания, действующая на частицы кометного хвоста, превышает силу тяготения. (Теперь известно, что это отталкивание вызвано давлением света на частицы пыли и нейтральные молекулы, а также давлением солнечного ветра на ионизованные молекулы газа.) Бредихин рассчитал формы кометных хвостов при разных значениях величины h и в соответствие с этим классифицировал наблюдавшиеся хвосты.

К I типу он отнес прямолинейные узкие хвосты, почти не отклоняющиеся от направления Солнце-комета; на их частицы действует очень сильное отталкивание; значение h для них лежит в пределах от нескольких десятков до нескольких тысяч единиц. Это газовые, а точнее — плазменные хвосты. Очертания таких хвостов часто бывают неправильными, а их внутренняя структура иногда струйчатая, винтовая или волнистая. Вдоль этих лучей могут перемещаться с большой скоростью сгустки кометной материи — облачные образования.

Ко II типу были отнесены кометные хвосты, для которых 0,6< h <2,5. Хвосты этого типа напоминают сильно изогнутый конус, отклоненный назад. Они образованы пылинками разной величины, непрерывно выделяющимися из ядра. В конце таких хвостов часто наблюдаются раздвоенные полоски, направленные к ядру кометы, — так называемые синхроны. Они возникают при единовременном (синхронном) выбросе из ядра кометы целого облака частиц, которые затем движутся с различным ускорением (световое давление действует по разному на пылевые частицы разного размера).

Если в системе координат, связанной с ядром, диапазон ускорений начинается от нуля, то и синхрона выходит непосредственно из ядра. Таковы хвосты III типа, у которых 0< h <2,5. Это короткие прямые хвосты, представляющие одну сплошную синхрону. Серия последовательных выбросов приводит к образованию нескольких синхрон в хвосте кометы.

Аномальные хвосты. Иногда у комет появляются хвосты совершенно необычного вида, их называют аномальными. В отличие от нормального кометного хвоста, направленного от Солнца, аномальный хвост имеет вид заостренной пики и направлен прямо к Солнцу. Это необычное явление отчасти объясняется геометрическими причинами: при некоторых взаимных положениях кометы, Земли и Солнца отклоненные назад хвосты II и III типов видны с Земли как бы направленными в сторону Солнца. Но, вероятно, это не единственная причина.

Возможно, аномальный хвост возникает при выбросе из ядра кометы (чаще всего — в момент наибольшего сближения с Солнцем) крупнозернистой пыли с размером частиц 0,1—1 мм. Давление света на такие крупные пылинки намного меньше их притяжения к Солнцу, поэтому и движение у них весьма своеобразное.

Есть причины полагать, что для образования аномальных хвостов недостаточно действия только сил тяготения и светового давления. Скорее всего, такие хвосты возникают при резком выбросе пылевых частиц из некоторых кометных ядер в сторону Солнца. Однако механизм направленного выброса пыли пока остается неясным.

Аномальные хвосты наблюдались более чем у 20 комет. Одной из них была комета Когоутека (1973 XII), на необычный хвост которой первыми обратили внимание астронавты, работавшие на орбитальной станции «Скайлэб».

Физические процессы в атмосфере кометы

Изучая форму комет и их спектры, астрономы в конце XIX и начале XX вв. поняли, что разреженные головы и хвосты комет состоят из молекул газа и твердых пылинок, движущихся под действием гравитации и давления солнечного света. Но ясное представление о физико-химических процессах, происходящих в кометах, сформировалось только к середине XX в.

Напомним, что раскаленные жидкости и твердые тела, а также полностью ионизованные газы дают излучение с непрерывным спектром. Горячий газ, состоящий из атомов, излучает отдельные линии, а молекулярный газ излучает широкие полосы, состоящие из множества линий.

Механизм свечения кометных «голов и хвостов» выясняли довольно долго: в период пролета кометы Галлея (1910 II) К. Шварцшильд и Е. Крон в 1911 г. установили, что молекулы и атомы кометной атмосферы не рассеивают, а переизлучают солнечный свет. Но только к 1934 г. стало окончательно ясно, что при этом происходит резонансная люминесценция, при которой атом возбуждается фотоном из основного состояния, а затем возвращается в него, излучая точно такой же фотон. Но обнаружены и другие виды свечения кометных газов, которые не удается объяснить люминесценцией. Например, зеленая и красная запрещенные линии кислорода (которые видны также в спектрах полярных сияний), красная линия атомарного водорода и ряд других. Их наличие в спектрах комет пытались и пытаются объяснить рядом механизмов (электронный удар, фотодиссоциация). Но окончательное решение еще не найдено.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу