Более того, несколько лет назад идея купирования болевого синдрома, вызванного микроповреждениями мышц, применением исключительно лейцина, обладающего наиболее выраженными антикатаболическими и регенерирующими эффектами из всех трех BCAA [3] Помимо лейцина, к BCAA относятся валин и изолейцин.

, получила дальнейшее развитие: началось использование конечного метаболита данной амино-кислоты – α-hydroxy-isocaproic acid (HICA). В ходе исследования, выполненного на контингенте футболистов, были получены данные, подтверждающие приемлемую эффективность HICA (Mero A.A. et al., 2010 [3]).

Более того, для купирования последствий микроповреждений скелетных мышц (Exercise Induced Muscle Damage – EIMD) в спортивной практике нередко используется и метаболит лейцина – Гидроксиметилбутират. Эта биологически активная субстанция также обладает доказанным антикатаболическим эффектом, но механизмы его реализации ясны далеко не полностью (не исключено, что задействована некая биохимическая обратная связь: высокий уровень гидроксиметилбутирата – это триггер, запускающий каскад реакций, направленных на торможение выраженного распада белка).

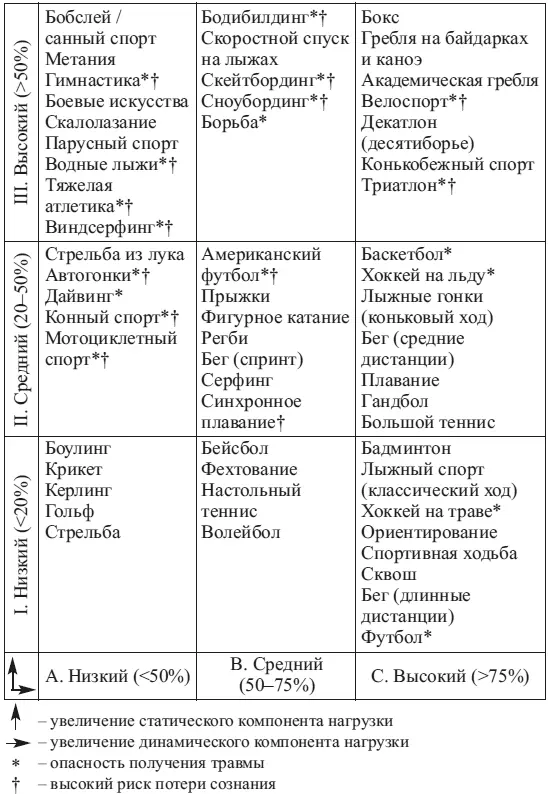

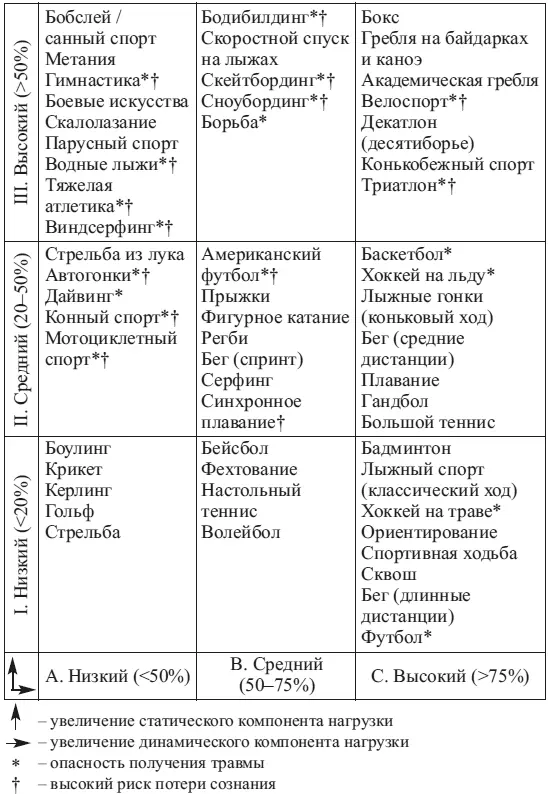

Но современный футбол – это еще и высокий риск травм, порой достаточно тяжелых, особенно полученных в ответственных матчах; наиболее весомую (и при этом постоянно увеличивающуюся) долю в структуре футбольного травматизма занимают мышечные повреждения – 55 % (UEFA, 2016 [5]). Согласно современной классификации J.H. Mitchell и соавт., 2005 [6], футбол относится к видам спорта с высоким уровнем динамических нагрузок и низким – статических, при высокой угрозе травматизации (табл. 3: правый нижний сегмент, последняя строка). Надо отметить, что признание риска получения спортивной травмы классифицирующим фактором свидетельствует о трансформации принципиальных основ спорта, о его гуманизации и смещении акцентов на здоровье спортсменов [4] В завершенной форме новая концептуальная доктрина современного Олимпийского движения была сформулирована в Заявлении МОК о периодической оценке здоровья (2009): сохранение здоровья спортсмена – первоочередная задача (IOC, 2009 [7]).

.

Таблица 3

Классификация видов спорта по выраженности статического и динамического компонентов нагрузки (с учетом риска травматизма и потери сознания)

(по J.H. Mitchell с соавт., 2005 [6])

1.2. Роль питания в спорте

Обсуждение этой животрепещущей проблематики немыслимо без осознания двух основополагающих позиций:

1. Здоровье человека определяется соотношением четырех факторов, которому экспертным сообществом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) был делегирован статус некой аксиомы. Применительно к условиям нашей страны приняты следующие значения:

• генетические факторы – 15–20 %;

• состояние окружающей среды – 20–25 %;

• медицинское обеспечение – 10–15 %;

• условия и образ жизни людей – 50–55 %.

Конечно, в контингенте спортсменов топ-уровня прослеживается некоторое смещение указанных пропорций, что связано с целенаправленным отбором, в том числе с использованием современных технологий генетических исследований; определенную роль играет и более высокий организационный уровень оказания медицинской помощи спортсменам высокого класса. Но главное – это образ жизни, точнее, такие его составляющие, как направленность и интенсивность тренировочного процесса, особенности восстановительного периода, а также характер и режим питания.

2. Нутритивную поддержку при занятиях спортом надо рассматривать как частный случай питания, т. е. концептуально необходимо опираться на принципы, разработанные опять-таки ВОЗ.

Питание решает целый комплекс задач, как общих, так и частных. К общим относятся:

• поддержание постоянства внутренней среды организма (включая термогенез/теплопродукцию, регуляторные механизмы);

• снабжение энергией биологических функций и процессов (в том числе структурных преобразований систем организма – пластическая функция, перемещений тела или его сегментов в пространстве, сократительной функции миокарда, дыхательных движений, пищеварения, транспорта питательных веществ и их последующего участия в биохимических реакциях, как в условиях покоя – базального метаболизма, так и механической работы) (п/р Заборовой В.А. [8]; http://biofile.ru/bio/20547.html).

Читать дальше