Представление об океанических льдах как о главной причине холода, царящего в Арктике, было подробно разработано советским учёным Михаилом Ивановичем Будыко и легло в основу его концепции изменения полярного климата, опубликованной в 1962 году.

М. И. Будыко, один из самых авторитетных климатологов XX века (с 1992 года – академик РАН), запатентовал свою идею и оказался единственным до настоящего времени климатологом, имеющим патент на технологию изменения климата [27] Лапенис А. Г. Выдающийся российский климатолог: памяти М. И. Будыко // Век глобализации. 2011. № 1. С. 185.

.

Сущность проекта М. И. Будыко состояла в уничтожении главного, по мнению учёного, источника холода в Арктике – пакового льда. Для этого Михаил Иванович предлагал распылить над Арктикой сажу. Последующее быстрое потемнение поверхности льда и снега приводило к резкому увеличению количества поглощённой солнечной радиации и значительно ускоряло таяние морских льдов. Необходимое количество сажи предполагалось собрать за несколько лет из отходов резиновой промышленности. М. И. Будыко считал, что после освобождения Арктики от плавающих льдов льдообразование в последующие сезоны стало бы невозможным: открытая поверхность воды поглощает гораздо больше солнечной энергии, чем поверхность льда или снега. Иными словами, Будыко показал, что образование нового ледяного покрова потребует более серьёзных изменений в тепловом балансе поверхности, чем его таяние [28] См. подробнее: Будыко М. И., Дроздов О. А., Львович М. И. Изменение климата в связи с планом преобразования природы. Л., 1952; Будыко М. И. О некоторых способах изменения климата // Метеорология и гидрология. 1962; Будыко М. И. Полярные льды и климат. Л., 1969.

.

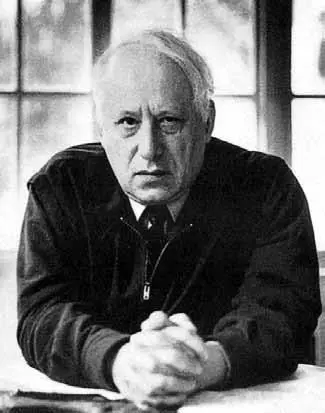

Михаил Иванович Будыко

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БУДЫКО (20.01.1920–10.12.2001) – выдающийся советский учёный-геофизик. С 1964 года – член-корреспондент АН СССР, с 1992 года – академик РАН.

Почётный член Географического общества России, почётный член Американского метеорологического общества. Лауреат Ленинской премии (1958). Автор трудов по физической климатологии, биоклиматологии, актинометрии. Создатель (совместно с А. А. Григорьевым) периодического закона географической зональности. Основные исследования М. И. Будыко сосредоточены в области изучения теплового баланса земной поверхности и прогнозирования климата будущего. Награждён орденами Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» II степени; медалями.

Кроме того, М. И. Будыко предлагал покрыть поверхность воды в арктических морях, свободных ото льдов, мономолекулярной плёнкой, так как это могло существенно повлиять на термический режим воды и воздуха в Арктике за счёт снижения расхода радиационного тепла на испарение. М. И. Будыко полагал, что будет эффективным совместное применение мономолекулярной плёнки и рассеивания облаков, а также культивирование особых водорослей, живущих на льду [29] Будыко М. И. Изменение климата. Л., 1969.

. Это должно было привести (как и покрытие льда порошками с сажей) к ускорению таяния ледяных полей. Данный проект, как и остальные амбициозные и затратные проекты изменения полярного климата, реализован не был. Однако исследования М. И. Будыко внесли огромный вклад в разработку энергобалансовых моделей климата, известных в наши дни как модели Будыко – Селлерса [30] Лапенис А. Г. Выдающийся российский климатолог. С. 185.

.

Изменить направление устья Оби

Чтобы улучшить условия судоходства по Северному морскому пути, создавали проекты преобразования природы – только не в глобальном, а в локальном масштабе. Среди документов Госплана СССР 30-х годов ХХ века, сохранившихся в Российском государственном архиве экономики, обнаружились предварительные проекты по изменению направления устья реки Оби. Это записки инженера путей сообщения К. А. Беляева «О реконструкции Северного морского пути» (1933) [31] РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 8–44.

и сотрудника речного отдела Государственного гидрологического института К. А. Козловского «О схеме Байкало-Карского водного пути» (1934) [32] Там же. Л. 52–59.

.

Рассуждая о наиболее проблемных в плане мореплавания участках Северного морского пути, К. А. Беляев выделяет три из них: 1) Карские проливы [33] Под «Карскими проливами» автор понимал Югорский Шар, Карские Ворота и, по всей видимости, Маточкин Шар.

и обход полуострова Ямал; 2) обход полуострова Таймыр; 3) обход Чукотского полуострова. Все три участка автор предлагает обходить речными трассами путём прорытия каналов. Наиболее неожиданным выглядит способ улучшения условий судоходства в Карском море. К. А. Беляев предположил, что «если бы в Байдарацкую губу Карского моря впадал какой-либо мощный водный поток, то климатические условия, а следовательно, и условия судоходства изменились бы коренным образом: во-первых, постоянное направленное течение потока изменило бы течение в Карское море и оттеснило бы льды Байдарацкой губы к северу; во-вторых, приток тёплых вод повысил бы температуру воды в заливе – под влиянием чего, а также под механическим воздействием водных масс таяние и разрушение льда пошло бы значительно энергичнее» [34] РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 32. Д. 289. Л. 24.

.

Читать дальше