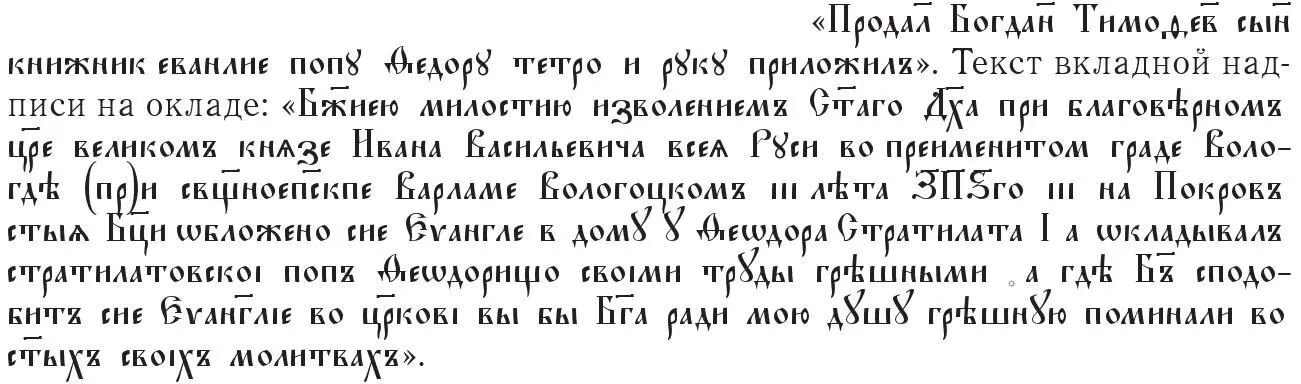

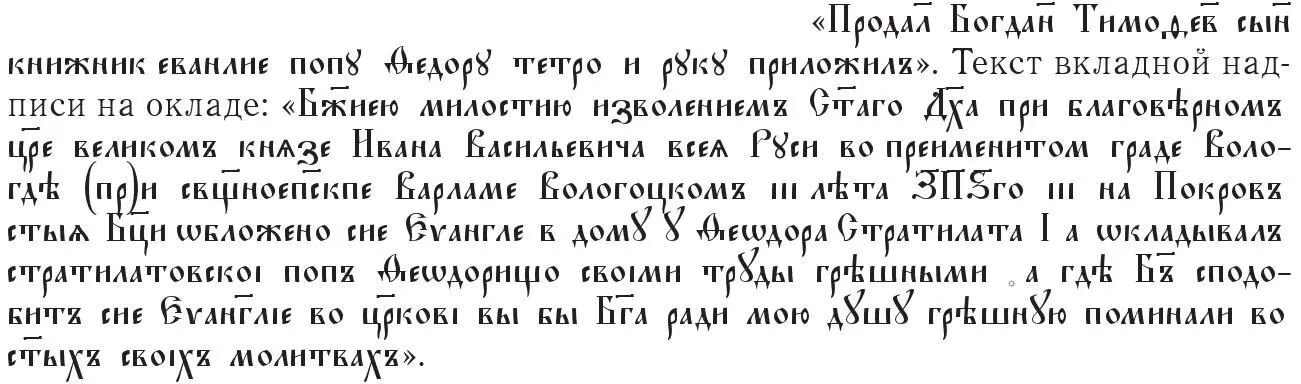

Уваров А. С. Евангелие 1577 года, изображения евангелистов и их символов // Древности. Труды Императорского Московского археологического общества. Т. 21. Вып. 2. М., 1907. С. 7–37; Сперанский , 1929. С. 139; Вздорнов Г. И. Вологда. Л., 1972. С. 78, 103. Илл. 55, 81; Иконы Вологды, 2007. С. 80. Илл. с. 69, 70, 72, 73. Текст записи на л. 422 об.:

Опись строений и имущества Кирилло-Белозерского монастыря 1601 года. Комментированное издание / Сост. З. В. Дмитриева и М. Н. Шаромазов. СПб., 1998. С. 122.

Иконы Вологды, 2007. Кат. 91. С. 587–606.

Сходное впечатление производят и два упомянутых выше произведения с тайнописными надписями – Людогощенский крест с его сложнейшей формой, множеством образов святых и бесконечным орнаментом и дверь 1607 г. из Кирилло-Белозерского монастыря с многосоставной программой. В обоих случаях мастера были исполнителями коллективного заказа и, возможно, именно поэтому позволили себе показать свои способности.

Желание обезопасить вкладную надпись на иконе от записывания, повреждения или уничтожения заметно по целому ряду памятников XVI–XVII вв. См. подробнее: Преображенский , 2013. С. 22–23.

Антонова В. И., Мнева Н. Е. Государственная Третьяковская галерея. Каталог древнерусской живописи XI – начала XVIII вв. Опыт историко-художественной классификации. М., 1963. Т. 2. Кат. 399. С. 52–53. Табл. 14; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 678.

Kalopissi-Verti , 1994; Καλοπίσι-Βέρτη , 2000; Todić , 2001.

Преображенский А. С. «Подножие ног Его». О вотивных надписях на русских иконах Спаса на престоле XIV века // Искусствознание. Журнал по истории и теории искусства. Вып. 1–2/07. М., 2007. С. 25–53; Он же. Ктиторские портреты средневековой Руси. XI – начало XVI века. М., 2012. С. 200– 203, 264, 357; Он же. Вкладные надписи на новгородских иконах Спаса на престоле XIV века: аналогии и прототипы // Новгород и Новгородская земля. Искусство и реставрация. Вып. 4. Великий Новгород, 2011. С. 116–141. Примеры надписей на подножии Христа в позднем XVII в.: Антонова, Мнева , 1963. Т. 2. Кат. 896. С. 394–395. Табл. 137; Русский исторический портрет, 2004. Кат. 11; Иконы Владимира и Суздаля / Древнерусская живопись в музеях России. Изд. 2, испр. и доп. М., 2008. Кат. 94.

См. предварительную публикацию еще не отреставрированной иконы: Комарова Ю. Б. Икона «Св. Никола Зарайский с житием» 1647 г. мастера Федора Иванова // Ежегодник Новгородского государственного объединенного музея-заповедника. 2004. Великий Новгород, 2005. С. 43–47.

Родникова И. С. Новое о псковских иконописцах XVII века // Псков. Научно-практический, историко-краеведческий журнал. № 39. 2013. С. 117–120. Илл. с. 126–127. Публикация оклада: Родникова И. С. Художественное серебро XVI – начала XIX века из собрания Псковского музея-заповедника. М., 2013. Кат. 272. С. 343–345. По мнению И. С. Родниковой, икона попала в церковь Николы в Любятове из псковского Троицкого собора.

Благодарю А. А. Турилова за палеографическую консультацию.

Словарь русских иконописцев, 2009. С. 779–780.

Преображенский , 2012. С. 202–203.

Khoshtaria, Natsvlishvili, Tumanishvili , 2012. P. 111. Fig. 82.

Ссылку на публикации записи см. в прим. 2 на с. 47.

Словарь русских иконописцев, 2009. С. 659.

Турилов А. А. Заметки дилетанта на полях «Словаря русских иконописцев XIXVII веков» // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2007. № 2 (28). Июнь. С. 124; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 808.

См. прим. 1 на с. 81.

Соловьева И. Д. Икона «Александр Свирский в житии» в собрании Русского музея (к проблеме атрибуции) // Древнерусское искусство. Новые атрибуции. Сборник статей / ГРМ. СПб., 1994. С. 39–46; Она же. Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь. Художественное наследие и историческая летопись. СПб., 2008. С. 102–105, 197–198. Кат. 5; Словарь русских иконописцев, 2009. С. 199–200; Святые земли Русской. [Каталог выставки. ГРМ]. СПб., 2010. Кат. 236. С. 174–175. Икона 1591/1592 г., судя по всему, сохранилась; по сведениям И. Д. Соловьевой, она находится в Лодейнопольском краеведческом музее. Высказывалось предположение, что сохранившаяся пластина с «летописцем» находилась на «поставной свече», также вложенной дьяком Семеном Емельяновым и имевшей соответствующую надпись ( Соловьева , 1994. С. 43–44; Соловьева , 2008. С. 103). Однако эта версия выглядит маловероятной, т. к. в тексте на пластине говорится именно о поставлении иконы, а сама пластина, судя по ее форме, должна была размещаться на поле образа, а не на криволинейной поверхности «поставной свечи».

Читать дальше