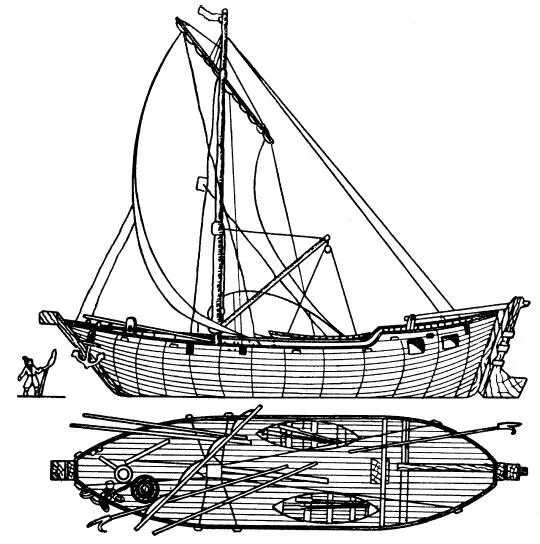

На своих кочах и ладьях поморы плавали не только к Шпицбергену, но и на восток, к Новой Земле и далее.

В конце XVI века русские промышленники обосновались в Верхотурье, Тюмени, Тобольске, Березовском острове, Обдорске (Салехарде) и освоили речной путь к «мангазейским местам» на реке Таз – в районе между нижним течением Оби и Енисея. Поморы проникли в этот обильный пушным зверем край двумя путями: морским вокруг полуострова Ямал или же перетаскивали свои суда через волок между Карским морем и Обскою губой. Для этого входили в Мутную реку, впадающую в Карское море, поднимались вверх этой реки бичевою восемь суток и достигали двух озер, имевших в окружности от 10 до 12 миль. Тут выгружали свои суда и перетаскивали через перешеек около 200 сажень (427 м) шириной в озеро Зеленое, из которого течет в Обскую губу речка Зеленая. Этой рекой доплывали они наконец до Оби. Плавание из Оби в Архангельск морем продолжалось от трех до четырех недель, а из Оби в Енисей – две или три недели. Они никогда не удалялись от «матерого» берега и всегда проходили Югорским

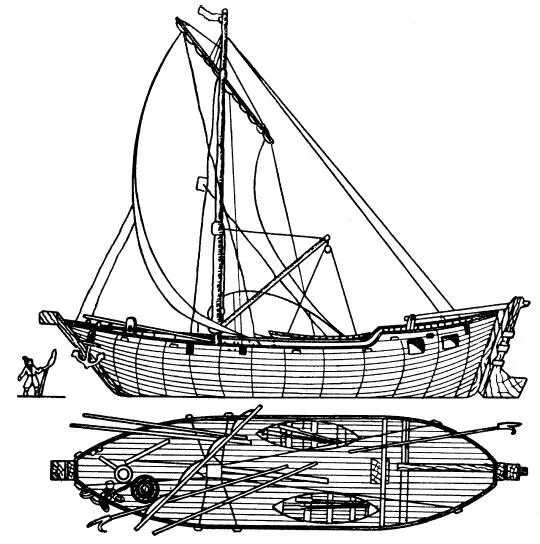

Поморский коч

Шаром, а не Карскими Воротами, так как последний пролив хотя и шире первого, но опаснее из-за часто скопляющихся льдов.

Следует заметить, что этими двумя путями пользовались исключительно вольные поморы. Царское же правительство решило проникнуть в мангазейские «пушные места» с юга. Напомню, что Ермак вышел к реке Иртыш в 1585 г. Через два года были основаны город Тобольск и Старое городище (при слиянии Иртыша и Оби), а в 1593 г. – город Березов и в низовьях Оби – город Обдорск.

Чтобы прибрать к рукам мангазейские места, Казанский приказ 6направил туда сотню тобольских казаков под началом воеводы князя Мирона Шаховского и письменного головы Даниила Храпунова. Летом 1600 г. отряд отплыл из Тобольска. В Березове к нему присоединились еще полсотни местных казаков и торговые люди. Там же были построены четыре морских коча, на которых и еще двух речных судах («коломенках») отряд вышел в Обскую губу, а затем поднялся вверх на 200 верст по реке Таз. Там князь Шаховской начал строить крепость Мангазею или, как ее иногда называли, Тазовский острог.

В марте 1601 г. для усиления экспедиции князя Шаховского из Москвы был направлен отряд из 300 человек под началом князя Василия Масальского-Рубца и Савлука (Луки) Пушкина на девяти кочах, двух морских стругах и двух дощаниках. Отряд благополучно прибыл к Тазовскому острогу и завершил его строительство.

Согласно «Чертежной книге Сибири» С.У. Ремизова, написанной в конце XVII века, Мангазея представляла собой «город деревянной рубленой, а у него пять башен, стоит над Тазом рекою. С приезду в стене башня Спасская проезжая четвероугольная, а под нею двои ворота, одни с приезду, а другие изнутри города, брусчатые, высота по сажени печатной, а ширина тож…». В 1968 г. при раскопках обнаружены следы всего только трех башен – Спасской, Успенской, Ратиловской, а две другие башни – Давыдовская и Зубцовская – вместе со стеной уже обвалились в реку Таз.

Царские воеводы, боясь конкуренции поморов, добились запрещения ходить в Мангазею морским путем. 5 июля 1616 г. царь Михаил (точнее, от имени несмышленого отрока – его мать и бояре) издал указ о запрещении огибать Ямал морем или пользоваться волоком. Позже ряд отечественных историков, выгораживая царя, будут утверждать, что сей указ касался только иностранцев. На самом же деле царская стража, поставленная на острове Матвеевском и на Ямальском волоке, не пускала вообще никого. Сам же волок в документах именовался «воровским», а ведь «ворами» тогда называли русских людей, не плативших подати, а уж никак не англичан и голландцев.

Верно лишь то, что московские бояре делали все, чтобы не пускать иноземцев в Сибирь и Карское море. Так, в 1618 г. английский посол Джон Уильям Мерик, известный в России под именем Ивана Ульяныча, обратился в Боярскую думу с просьбой позволить англичанам отыскать рекой Обь проход в Индию и Китай. Бояре ответили, что Сибирь далеко, до первых городов с полгода ходу, да и то зимой. Сами туземцы не знают, где Обь начинается и куда впадает, «сторона та студеная, больше двух месяцев тепла никак не живет, а на Оби всегда лед ходит, никакими судами пройти нельзя, а вверх по Оби, где потеплее, там многие кочевые орды; про Китайское государство сказывают, что не великое и не богатое, добиваться к нему нечего. Государь из дружбы к Якубу королю пошлет в сибирские города нарочного к воеводам, велит проведать, откуда Обь река вышла, куда пошла, в какое море, какими судами можно по ней ходить, какие орды у верховья Оби, какие реки в нее впали, где Китайское государство и как богато, есть ли чего добиваться, а теперь, не зная про то подлинно, как о том говорить и делать?».

Читать дальше

![Александр Широкорад - Тайны русской артиллерии. Последний довод царей и комиссаров [с иллюстрациями]](/books/298692/aleksandr-shirokorad-tajny-russkoj-artillerii-posl-thumb.webp)