Тут я говорил о московской XIV–XVII вв. трактовке звания боярин. В удельных княжествах XIII в. боярами считались наиболее сильные и верные дружинники, командовавшие отдельными отрядами. Существовало даже право отъезда боярина к другому князю. Но, опять же, новый князь мог признать боярство приехавшего, мог в окольничие его записать, а то и «секиль башка» сделать.

В Господине Великом Новгороде боярином считался просто богатый человек из числа потомственных новгородцев. Причем знатность и богатство в Новгороде, в отличие от остальной Руси, не определялись исключительно по родовому землевладению. Земля в Новгородском крае не была главным источником экономических сил и не могла доставить сама по себе средств к возвышению. Богатство, а вместе с ним и знатность приобретались и торговлей, и промыслами, поэтому в кружок бояр, людей влиятельных, поступали разбогатевшие купцы. А богатые землевладельцы, в свою очередь, как правило, занимались торговлей.

По условиям жизни в Новгороде бояре не могли не заниматься внутренней и внешней политикой, что обуславливалось, с одной стороны, их материальной заинтересованностью в осуществлении тех или иных мероприятий республики, а с другой, деньги давали возможность влиять на вече и на администрацию города.

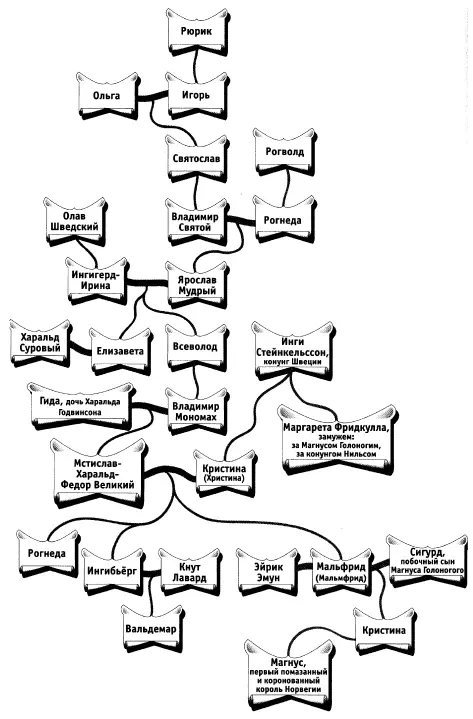

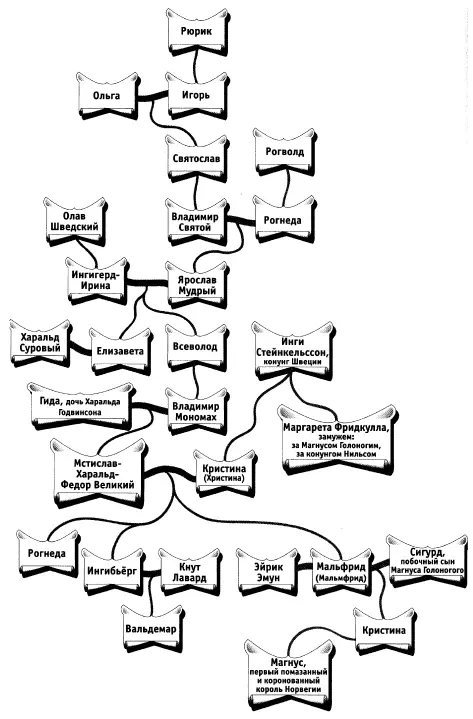

Скандинавские браки рода Рюриковичей

Из бояр в Новгороде выбирали Совет, членов которого иноземцы называли «господами». Из числа бояр выбирали посадников и тысяцких. В Новгороде звание «боярин» часто передавалось по наследству. Отмечу: звание, а не должность, как в остальной Руси. Если у сына боярина не было состояния, он переходил в звание (сословие) детей боярских.

Попробуем подвести некоторые итоги в истории взаимоотношений славян и их соседей скандинавов. С IX в. по середину XII в. отношения были неплохими, хотя имели место и вооруженные конфликты. Процветала торговля, получили широкое распространение смешанные браки среди князей (конунгов), дружинников и купцов. Известны имена двух десятков русских князей и норманнских конунгов, которые, потерпев неудачу во внутренних распрях, бежали к соседям за помощью.

Ситуация кардинально меняется после окончательной победы католической церкви над язычеством в Швеции. Римские папы буквально натравливают шведов на своих восточных соседей.

Подобная ситуация была свойственна не только Швеции. Возьмем, например, Польшу. Князья Пясты и князья Рюриковичи в Х–XIII вв. периодически воевали, а затем мирились и вместе пировали. Среди жен Пястов преобладали княжны из Рюрикова дома. Пясты и Рюриковичи постоянно привлекали своих побратимов и родичей для борьбы с конкурентами внутри Руси и Польши. А затем повторилась та же картина. Примерно два века потребовалось католической церкви, чтобы твердо закрепиться в Польше, а потом она начала натравливать поляков на восточных соседей. Опять поход на Восток во имя истинной веры. Результатом стал вековой антагонизм двух ветвей славянского народа, который, увы, достался нам в наследство в XXI в.

Глава 2

Князь Александр Невский в «житии» и в жизни

Рассказ об Александре Невском следует начать с 1225 г. В тот год новгородцы призвали к себе на княжение Ярослава Всеволодовича, отца Александра Невского. Ярослав был хорошим политиком, его отличали властолюбие и неразборчивость в средствах для достижения поставленных целей. В том же 1225 г. шведские и литовские феодалы напишут папе Гонорию III подобострастное письмо о том, что покоренные карела, ижора и водь страстно мечтают перейти в католичество.

Русские никогда не проводили принудительного обращения финских и карельских племен в христианство. Но тут крестоносцы «допекли» новгородцев, и зимой 1227 г. князь Ярослав Всеволодович идет походом на емь (тавастов, как их называют шведы) и в течение года устраивает массовое крещение карелы в православную веру.

Однако вскоре Ярослав поругался с новгородцами, и в следующем 1228 г. ему был «показан путь». А взамен новгородцы призвали князя Михаила Черниговского.

Однако Михаил Всеволодович оказался честолюбивым проходимцем, его мало волновали интересы Новгорода, а больше занимали интриги на юге Руси. Новгородское вече «показало ему путь», и в 1230 г. новгородцы вновь позвали на княжение Ярослава Всеволодовича. Князь провел в Новгороде всего две недели и уехал в свой удел в Переяславль Залесский, оставив вместо себя двух старших сыновей – одиннадцатилетнего Федора и десятилетнего Александра. За три года их пребывания в Новгороде шведы вели себя достаточно тихо. Однако в конце 1230 г. в городе начался голод. Как сказано в летописи: «Избил мороз… изобилие в волости нашей, и оттого установилось великое горе. Начали покупать хлеб по восьми кун, а кадушку ржи по двадцати гривен, а во дворах – по пятнадцати, пшеницу – по сорока гривен, а пшено – по пятидесяти, а овес – по восемнадцати гривен. И разбрелись [жители] города нашего и волостей, и полны были чужие грады и страны братьями нашими и сестрами, а оставшиеся начали умирать. И кто не прослезится об этом, видя мертвецов, по улицам лежащих, и младенцев, поедаемых псами…» [16] Цит. по Шарымов А.М. Предыстория Санкт-Петербурга. 1703 год. С. 79.

Читать дальше