Череда разрушительных землетрясений конца XIX и начала XX веков способствовала тому, что в странах Европы, России, США и Японии приступили к систематическим наблюдениям за землетрясениями. Были составлены первые каталоги инструментально зарегистрированных землетрясений, построены карты распределения их очагов. Это позволило установить связь между землетрясениями и трансформацией вещества на поверхности и внутри Земли. Стали понятны причины разрушения зданий, и появилась возможность не интуитивно, а на научной основе возводить инженерные сооружения в сейсмоопасных зонах.

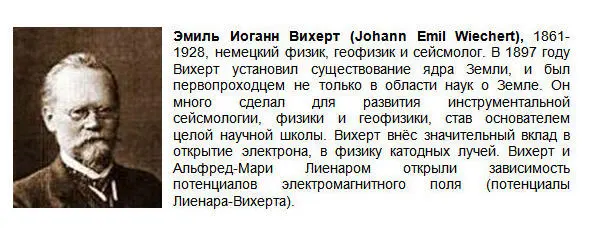

В 1899 году немецкий геофизик, сейсмолог Эмиль Вихерт предположил, что фиксируемые на сейсмограмме продольные P и поперечные S сейсмические волны имеют глубинное происхождение. Иными словами связаны с источниками в недрах Земли. Прошло еще несколько лет, и эта точка зрения получила всеобщее признание. Стала понятна общая картина возбуждения и распространения сейсмических волн в недрах планеты.

В 1906 году Вихерт истолковал промежуточные группы волн на сейсмограмме как отраженные от земной поверхности, а англичанин Диксон Олдхэм (Олгрем) по характеру распространения S-волн предположил существование у планеты внутреннего ядра. Позже оно было подразделено на внешнее «жидкое» и внутреннее «твердое» ядро.

В 1907 году немецкий геофизик и сейсмолог Карл Цепприц доказал, что изучение амплитуд сейсмических волн позволяет судить о внутреннем строении Земли.

В 1909 году хорватский геофизик и сейсмолог Андрей Мохоровичич обнаружил границу между земной корой и лежащей под ней мантией.

В 1913 году прогресс в области геологических исследований и инструментальные сейсмические данные позволили американскому сейсмологу Бено Гуттенбергу сформулировать общее представление о внутреннем строении Земли.

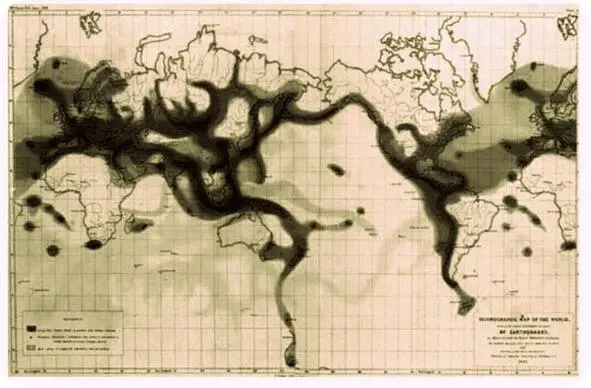

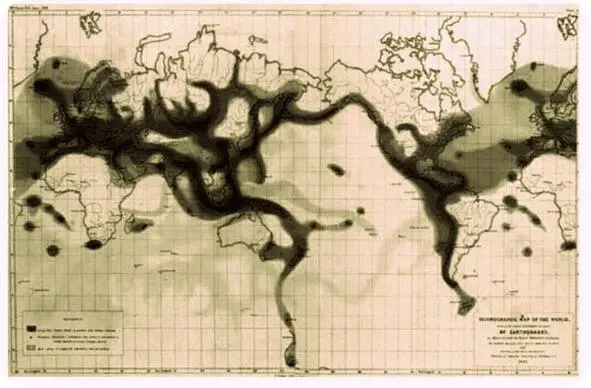

Карта мировой сейсмичности Роберта Маллета, 1854 год.

В 1936 году датский геофизик, сейсмолог и преподаватель Королевского общества в Лондоне Инге Леманн по данным сейсмических станций Екатеринбург и Иркутск оборудованных сейсмографами Голицына установила существование у планеты внутреннего ядра. Но только спустя пятьдесят лет американскими и французскими учеными доказано, что твердое земное ядро состоит из железа и никеля, а его диаметр составляет 2,4 тысячи километров.

В 2005 году сейсмологи из США и Канады пришли к выводу, что ядро Земли вращается быстрее, чем ее мантия и кора, делая лишний оборот вокруг своей оси примерно раз в тысячу лет.

В 2013 году ученые из Австралийского национального университета обнаружили, что ядро нашей планеты, часто рассинхронизируется с остальными частями Земли и начинает вращаться с большей или меньшей скоростью.

Самый верхний слой земного шара получил название земной коры. Она подразделяется на два основных типа: материковый и океанический. Под земной корой расположена раскалённая мантия толщиной около трех тысяч километров.

В земной коре и мантии температура повышается с глубиной. Из мантии к дневной поверхности поднимается тепловой поток, в несколько тысяч раз меньший, чем поступает от Солнца. Здесь температура недостаточна для полного расплавления ее вещества. Под материками она достигает около 700 градусов по Цельсию.

Ниже мантии залегает земное ядро с радиусом в 3470 километров. В нём температура достигает астрономических величин – до пяти тысяч градусов по Цельсию, а вещество находится в расплавленном состоянии.

Из-за разных физических свойств материала, из которого состоит земной шар, с глубиной изменяются скорости распространения сейсмических волн. Изучение особенностей прохождения сейсмических волн вызванных землетрясениями и взрывами позволило получить представление о внутреннем строении Земли.

В сейсмологии многое взаимосвязано. Так, изучая места возникновения землетрясений, ученые выяснили внутреннее строение Земли, а затем то, что ее недра находятся в непрерывном движении. Изучение характера этих движений привело к пониманию процесса трансформации вещества внутри и на поверхности планеты. Это позволило построить модели для объяснения характера протекающих в её недрах физико-химических процессов. В свою очередь они привели к пониманию причин сейсмической активности планеты.

Читать дальше