В 1843 году на собрании Британской Ассоциации Э. Форбс представил отчет о распределении моллюсков, кишечнополостных и иглокожих в Эгейском море, что легло в основу предложенной им «азойной теории» («теории безжизненности»). На основе своих исследований у берегов Англии он выделил по доминирующим видам четыре вертикальные зоны в диапазоне от верхней отметки прилива до приблизительно 200 метров, для Эгейского моря им было выделено восемь зон, самая глубоководная – от 190 до 420 метров. Сравнение фауны зон демонстрировало уменьшение числа видов и индивидов с увеличением глубины и «…указывало на ноль в распространении животной жизни [в зонах] еще не драгированных». Он предполагал, что морское дно глубже 550 метров целиком лишено жизни. Об изысканиях Россов, дяди и племянника, и некоторых других не упоминалось. «Чем глубже мы опускаемся, тем разительнее видоизменяются обитатели моря и тем меньше их становится. Это указывает на приближение к пропасти, где жизнь либо исчезает, либо представлена отдельными искорками, свидетельствующими об ее угасании».

Историк океанологии Мюриэл Губерлет пишет: «Даже самые передовые умы того времени (времени Э. Форбса – Л.М .) считали, что из-за большого давления воды, недостатка пищи, темноты и иных неблагоприятных условий растения и животные так же неспособны обитать в глубине моря, как «в пустоте или огне»». Спустя 160 лет кажется, что «азойная теория» была создана специально для того, чтобы ее опровергли и этим ускорили развитие глубоководной биологии. Поражает и то, что ее создал Э. Форбс, талантливый человек, влюбленный в море, разносторонний биолог, автор полутора сотен научных публикаций, много сделавший для изучения прибрежной фауны Англии и других районов Европы.

Еще при жизни Э. Форбса норвежский профессор Михаэль Саре (1805–1869) в 1850 году опубликовал список из 19 видов животных, обитавших в норвежских фьордах на глубинах более 550 метров. Эту работу продолжил его сын Георг Оссиан Саре (1837–1937), правительственный рыбный инспектор, выяснивший в 1864 году, что у берегов Норвегии на глубинах 360–550 метров обитает 92 вида животных. Его список в 1868 году насчитывал уже 427 видов – не так мало для края «пропасти, где жизнь исчезает». Среди поднятых видов многие не были известны науке и не имели корректных латинских названий, которые со времен публикации Карлом Линнеем (1707–1778) десятого издания его сочинения «Система Натура» (1758) состояли из двух слов – родового и видового названий. Обращало на себя внимание элегантное иглокожее животное морская лилия, описанная Сарсом-отцом как Ризокринус лофотенсис (современное родовое название – конокринус).

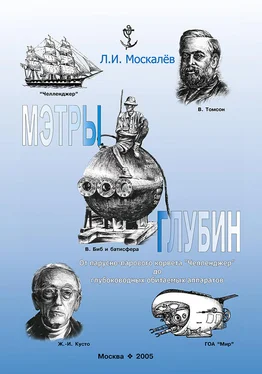

Нахождение ризокринуса вызвало сенсацию среди зоологов, посмотреть на это глубоководное чудо приехал в 1867 году из Англии Чарльз Вайвил (Уайвил) Томсон (1830–1882), специалист по иглокожим, которому это современное животное напоминало ископаемые формы мелового периода, существовавшие сотню миллионов лет назад (в наши дни этот род относят к современному семейству батикринид). При обсуждении фигурировали слова «реликт» (пережиток от древних эпох) и «живое ископаемое». Послушать бы, о чем говорили М. Саре и Ч.В. Томсон! О том, может быть, что «азойная теория» должна рухнуть, что глубины (страшно подумать!) населены в основном формами, пока известными только в ископаемом состоянии, что надо бы провести результативную глубоководную экспедицию, но каких это будет стоить денег! М. Сарса вскоре не стало, а вот Ч.В. Томсон возглавил такую экспедицию. Но, прежде чем она началась, произошло много событий, прямо и косвенно повлиявших на развитие глубоководной биологии, и одно из них – прокладка и подъем для ремонта трансконтинентальных телеграфных кабелей.

В 1851 года со второй попытки был уложен кабель на дно Ла-Манша и установлена телеграфная связь между Англией и Европой. Вскоре телеграф связал Англию с Ирландией, Данией и Швецией, Корсику – с материком, Сардинию – с Африкой, Нью-Йорк – с Ньюфаундлендом. Реальной становилась связь Старого и Нового Света – прокладка кабеля поперек Атлантики между Ньюфаундлендом и Ирландией. Но сначала следовало составить хотя бы приблизительную карту глубин северной части Атлантического океана, чтобы рассчитать длину кабеля.

Эту задачу решали английские и американские моряки. В 1842 году Хранилище карт и инструментов флота США возглавил Мэтью Фонтэн Мори (1806–1873). За шесть лет до этого он опубликовал «Новый теоретический трактат о навигации» – книгу, которая стала настольной у молодых штурманов, затем – «Карты ветров и течений», благодаря которым стало возможным достигать самых отдаленных уголков Мирового океана намного быстрее, чем прежде. В 1855 году он публикует книгу «Физическая география моря», принесшую ему мировое признание: в одной только Англии она выдержала 19 изданий, в США – девять, ее перевели на многие европейские языки и сделали учебником в военно-морских училищах.

Читать дальше

![Рэй Брэдбери - Из глубины глубин [Большая книга рассказов о морском змее]](/books/403599/rej-bredberi-iz-glubiny-glubin-bolshaya-kniga-rass-thumb.webp)

![Рэй Брэдбери - Из глубины глубин [Рассказы о морском змее. Том II]](/books/425258/rej-bredberi-iz-glubiny-glubin-rasskazy-o-morskom-thumb.webp)

![Ганс Андерсен - Из глубины глубин [Рассказы о морском змее. Том I]](/books/425262/gans-andersen-iz-glubiny-glubin-rasskazy-o-morsko-thumb.webp)