Даже в первом приближении к библиографическому обзору по заданной теме становятся заметными разноплановость и разноуровневость тематических материалов, включающих правовые, экономические, педагогические; планово-программные, исследовательские, отчетные; федеральные, региональные, муниципальные источники информации. Столь разнообразный информационный конгломерат затрудняет выделить операциональные понятия и индикаторы, структурирующие исследование. Поэтому необходима предварительная схематизация, структуризация внешнего или первого порядка.

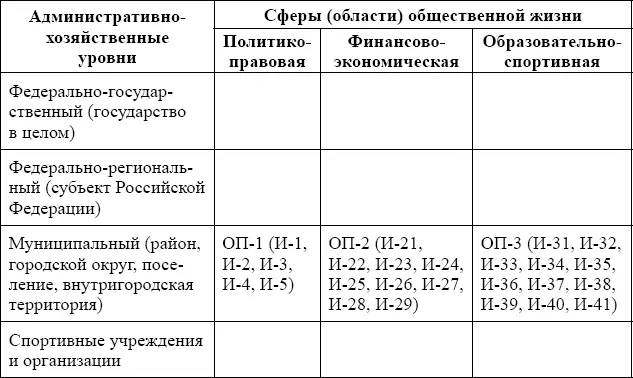

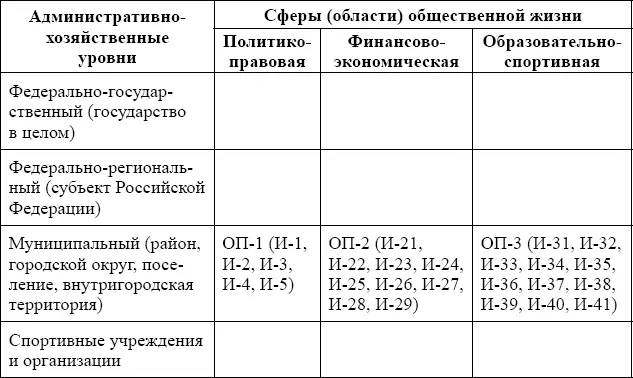

При обобщенном структурно-функциональном подходе к интересующим нас материалам вырисовывается следующая схема (табл. 1).

В самом начале литературного обзора методом традиционного анализа документов мы уже упоминали, что материалов, прямо или косвенно раскрывающих исследуемую нами тему, уже на сегодняшний день существует довольно много. Настолько много, что обработать отобранный текстовый материал без количественной группировки, квантификации представляется крайне затруднительным. Его очень трудно охватить без предварительной выработки неких суммарных оценок. Вместе с тем количественный анализ, квантификация текстов в данном случае не только необходимы, но и вполне возможны, поскольку изучаемые и представляемые в виде индикаторов качественные характеристики появляются в анализируемых источниках достаточно часто. С такой степенью частоты, что их полное или частичное отсутствие в некоторых тематических материалах также может быть отслежено и интерпретировано с точки зрения тех же суммарных оценок.

Таблица 1

Структурно-функциональная схема генеральной (сплошной) совокупности источников тематической информации

Примечание : в клеточках размещаются актуальные для данного исследования операциональные понятия (ОП) и индикаторы (И), снабженные соответствующими индексами как числовыми показателями кодирования (ОП-№; И-№). Каждое операциональное понятие определяет свой блок индикаторов с автономной нумерацией, осуществляя тем самым позиционную систему кодирования.

Таким образом, делая акцент на качественном анализе документов, мы можем облегчить и упростить его посредством использования элементов контент-анализа.

Выделив операциональные понятия и индикаторы, мы тем самым уже начали выявлять смысловые единицы. Учитывая пилотный вариант нашего исследования социологическим методом анализа документов, мы не имели возможности выделять смысловые единицы на базе содержания гипотез исследования или методологической части программы. Но зато, имея довольно длительный личный опыт непосредственной практической руководящей работы в сфере муниципального спорта, мы могли обеспечить корректность выделения смысловых единиц за счет выводов, полученных при личном включенном наблюдении. Что и было сделано.

Конкретно было выделено три группы индикаторов (юридические, финансово-экономические, итогово-оценочные). Правда, группировка весьма условна, так как две первые группы пересекаются, а третья выступает практическим итогом, оценкой суммы первых двух. Однако данная группировка оправдана различной предметной соотнесенностью групп переменных-индикаторов: с правовой сферой, с областно законодательно допускаемого финансово-экономического протекционизма, с ежегодной практикой отчетов оценки суммарных показателей достижений физкультурно-спортивной сферы, принятой не только в муниципальном образовании, но и на региональном уровне управления спортом. Признаем, что отчетные индикаторы приняты нами с некоторой корректировкой, позволяющей избежать формально-статистических искажений.

Итак, суммарно выделенные индикаторы (смысловые единицы) составляют достаточно объективную основу и критерий оценки достоверности отражения реальной профильной практики в научных материалах. Получается, что квантифицированное определение частот упоминания выделенных смысловых единиц может послужить проверкой достоверности, а значит, и надежности всего блока подвергаемой анализу информации. При этом нам совершенно не обязательно методом «снежного кома» добиваться исчерпывающей полноты выделения всех смысловых единиц. Достаточно так называемых правоустанавливающих. Тем более, что мы использовали для этого три относительно независимые критерия (правовой, экономический, отчетный).

Читать дальше