Другая особенность большинства исследований с регистрацией движений глаз (Torralba et al., 2006; Williams et al., 2007; Underwood et al., 2008 и многие другие) состоит в том, что длительность теста устанавливается экспериментатором, а не определяется испытуемым самостоятельно (self-termined paradigm). Первая парадигма не позволяет наблюдать полностью завершенный акт решения зрительной задачи при использовании сложных изображений в качестве стимула. При этом индивидуальные особенности (Schiefele, Krapp, 1996) в темпе психической деятельности и восприятия делают невозможным выбор длительности теста, универсальной для всех испытуемых. Вполне вероятно, что некоторые испытуемые могут завершить осмотр раньше окончания теста, и последующие движения глаз будут совершаться при возрастающей активности незрительных видов внимания, что позволит неучтенным факторам влиять на параметры движений глаз. Кроме того, осмотр изображения или сцены – не неизменное статичное состояние. У него есть своя динамика, периоды развития и окончания, смены другими процессами. Периоды начала осмотра описаны в работах Unema et al. (2005) и Velichkovsky et al. (2000), однако сведения о характерных изменениях движений глаз на этапе завершения текущей зрительной задачи незначительны (Podladchikova et al., 2009).

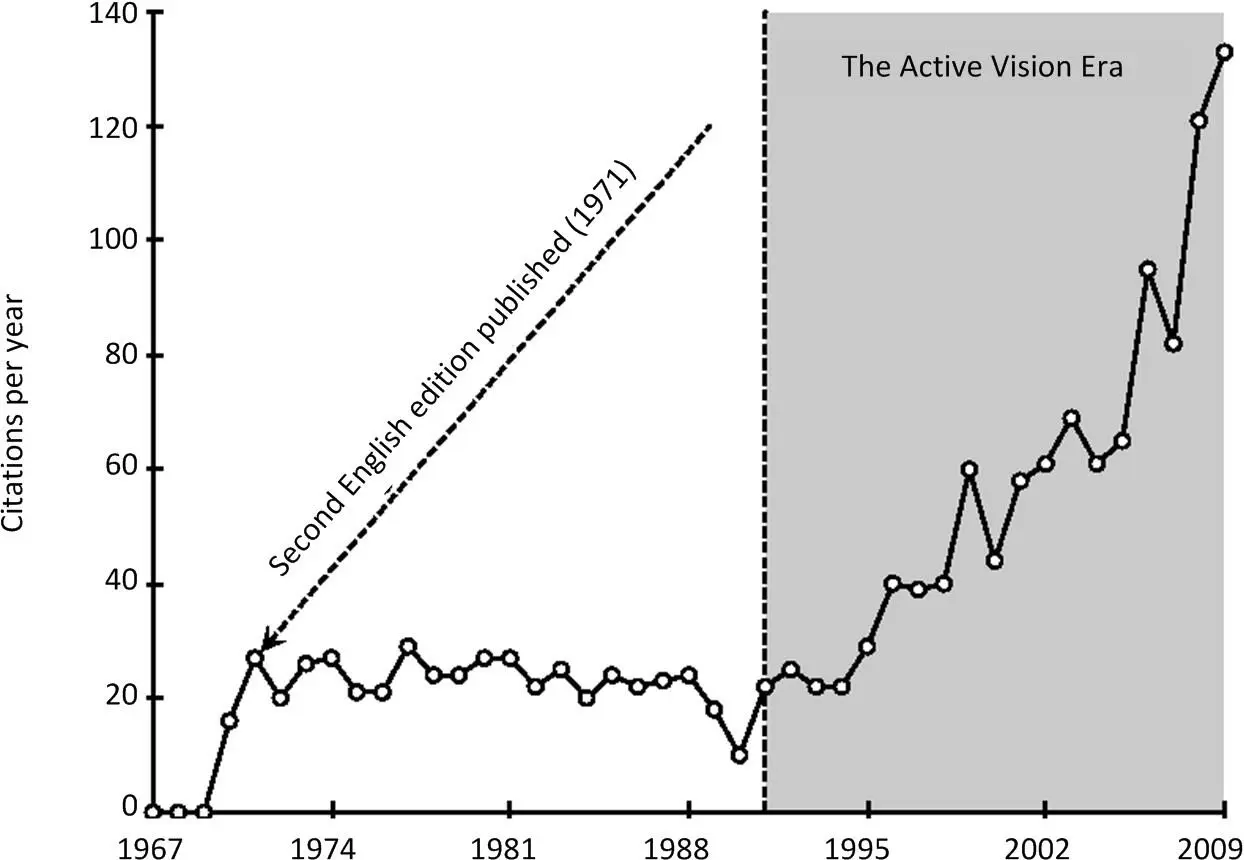

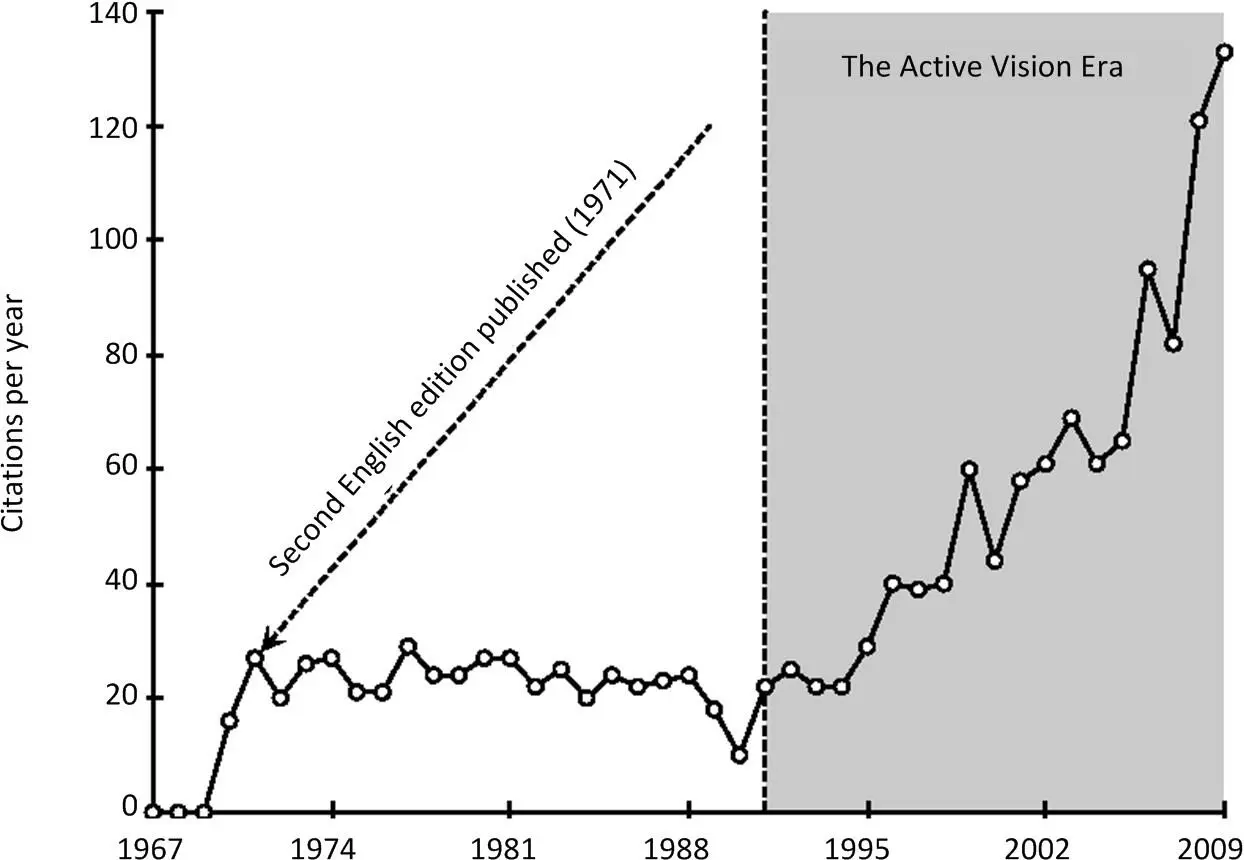

Новый этап (Active Vision Era) исследований механизмов зрительного внимания, оцениваемых по параметрам глазных движений (Wade, Tatler, 2005; Tatler et al., 2009), начался после выхода монографии Альфреда Ярбуса (1965, 1967), в которой описаны типичные параметры произвольных и непроизвольных движений глаз, а также экспериментально обосновано влияние зрительной задачи и мотивации испытуемого на траекторию осмотра и положение точек фиксации взгляда. После издания переведенной монографии Альфреда Ярбуса количество исследований в этой области многократно возросло (рис. 1). Отмечается (Wade, Tatler, 2005; Tatler et al., 2009), что на этом этапе разработан ряд новых методов проведения экспериментов и анализа данных. Кроме того, совершенствование и уменьшение стоимости айтрекеров расширило круг применения методов регистрации глазных движений для решения практических задач.

Таким образом, несмотря на большое количество исследований движений глаз на современном этапе невозможно однозначно определить степень связи положения взгляда с фокусом внимания (Белопольский, 1989, 2007; Smith, Ratcliff, 2009; Belopolsky, 2015). Сложность решения этой задачи обусловлена в первую очередь одновременным участием механизмов разного уровня (от первичных сенсорных до когнитивных), взаимодействующих между собой и находящихся под воздействием многих факторов. По-видимому, один из подходов к решению ключевых проблем в этой области состоит в разработке новых методических приемов проведения эксперимента и анализа данных, которые дадут возможность количественно оценить вклад различных механизмов зрительного внимания (Ярбус, 1965; Подладчикова и др., 2011; Carrasco, 2011; Graupner et al., 2007; Henderson, Pierce, 2008; Lavie, 2006; Reingold E. M., Stampe, 2002).

Рис. 1.Динамика цитирования книги А. Ярбуса Eye Movements and Vision на момент выхода статьи (Fig. 14 из статьи Tatler et al. 2010)

Одним из методов, который может применяться для провокации смены типа зрительного внимания, является использование неожиданных кратковременных стимулов – дистракторов. До настоящего времени механизмы дистрактор-эффекта остаются предметом дискуссий (Corneil, Munoz, 1996; Foley, Schwarz, 1998; Graupner et al., 2007; 2011; Hodsoll et al., 20011; Miles et al., 2009; Tandonnet et al., 2012). В частности, некоторые авторы указывают на фазическую природу эффекта дистрактора, тогда как другие указывают на зависимость длительности дистрактор-эффекта от характеристик стимулов. Если длительность дистрактор-эффекта не изменяется, это может говорить о его независимости от процессов, происходящих во время осмотра, а задержка фиксации может объясняться только временем, которое необходимо для оценки новой информации и генерации саккады. Если же длительность эффекта зависит от параметров зрительных стимулов, то это дает возможность количественного измерения влияния тех факторов, которые не влияют напрямую на длительность фиксаций, но отражают особенности протекания процессов внимания.

Другим методом, позволяющим направленно воздействовать на внимание, является использование разных уровней перцептивной нагрузки. Исследования в этом направлении проведены в основном с помощью метода изменения количества простых стимулов разного типа в поле зрения. Они позволили объяснить, почему в разных случаях информация о нерелевантных стимулах может обрабатываться на ранних или поздних этапах восприятия. Было показано, что эффективность и скорость обработки зрительной информации о целевых стимулах может зависеть от количества одинаковых нецелевых стимулов, предъявляемых одновременно, а также что их меньшее количество более вероятно вызовет смещение внимания от решения задачи, связанной с целевым стимулом (Lavie, Fox, 2000; Lavie, 1995, 2006; Wei, Zhou, 2006; Cartwright-Finch, 2007; Di Stasi et al., 2010). Однако в этих работах не оценивалось воздействие зрительной нагрузки при усложнении стимулов, а также ее влияние на характеристики движений глаз.

Читать дальше