Традиционно под стратегией развития понимается «система приоритетов, включающая создание и удержание конкурентных преимуществ на рынке, своеобразная «модель действий» необходимых для достижения поставленных целей и задач и распределения на рынке товаров и услуг» [22]. Достижение целей и решение задач достигается за счет «создания уникальной комбинации внутрифирменных ресурсов и способностей предприятия, которые не могут быть скопированы конкурентами» [35, с. 2]. Необходимость пересмотра такого подхода возникает в связи с процессами глобализации конкуренции, динамичностью протекающих процессов в экономике и их интеграционным характером, высокой скоростью информационных потоков и возрастающей сложностью управления бизнес-процессами. Эти условия определяют неустойчивость разрабатываемых стратегий развития и необходимость их постоянного пересмотра в связи с поступлением новой информации, т.е. разрешением ранее неопределенных условий.

С учетом этих изменений, трансформировался подход к достижению стратегических целей, в соответствии с которым под стратегией развития понимается долгосрочное видение и направление развития промышленной фирмы в рамках динамичной и неопределенной среды, нацеленное на получение конкурентных преимуществ, выражающихся в адаптационных возможностях этого предприятия. Адаптационные возможности – способность промышленной фирмы реагировать на изменения его среды, повышая при этом доходность бизнеса или сокращая возможные убытки.

Данное определение отражает тенденцию смещения со статичных акцентов (рассмотрение стратегии развития как плана действий) на динамичные факторы, обеспечивающие конкурентное преимущество.

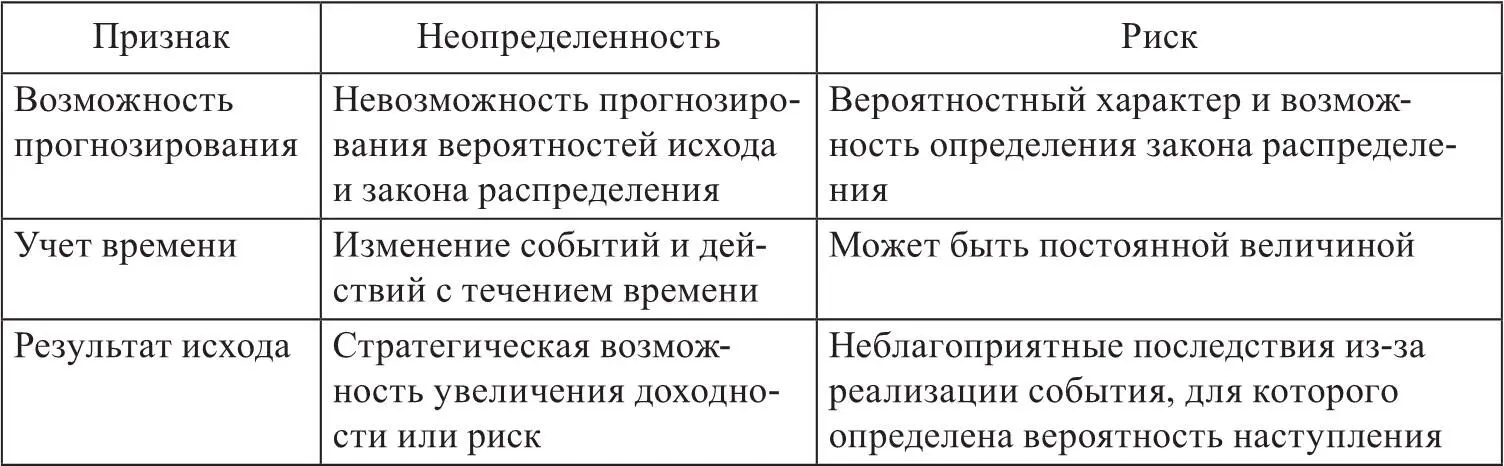

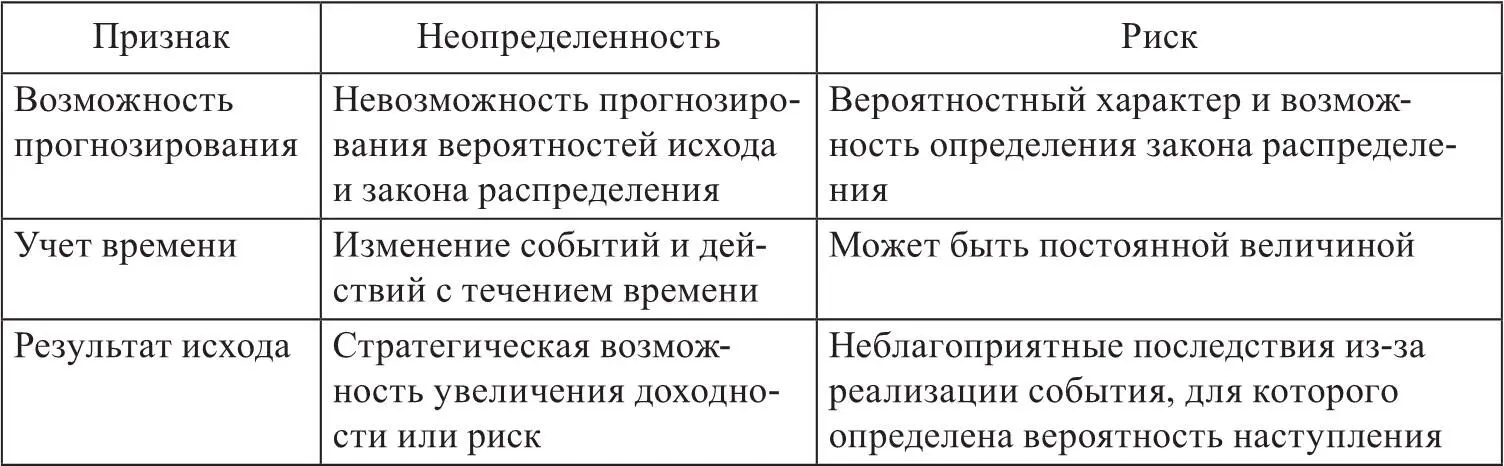

Таким образом, существенное значение для разработки стратегии развития приобретает категория неопределенности. В литературе, в частности в работах В.Ф. Капустина, под неопределенностью понимается «совокупность сведений, необходимых для принятия управленческого решения, при отсутствии у лица, принимающего решения, количественной вероятности наступления определенных событий» [33, с.109]. Стратегическая неопределенность характеризуется ситуацией, при которой выбор конкретной стратегии развития может привести к реализации любого сценария из множества сформулированных при том, что неизвестно их вероятностное распределение. В связи с этим фактор неопределенности приобретает доминантное значение при разработке стратегии развития, а фактор риска, имеющий определяющее значение в традиционном подходе, основанном на дисконтированных денежных потоках (DCF-анализе), учитывается наряду с фактором возможности увеличения доходности в измененных условиях. Отличие неопределенности от риска представлено в табл. 1.

Увеличение источников неопределенности в среде функционирования промышленной фирмы и на этой основе формирование нестабильности условий его деятельности привели к возникновению двух направлений развития конкуренции. Еще в середине 1990-х гг. Б. Артур заметил эту тенденцию и провел различие между двумя направлениями экономики, основу

Таблица 1

Отличительные особенности неопределенности и риска

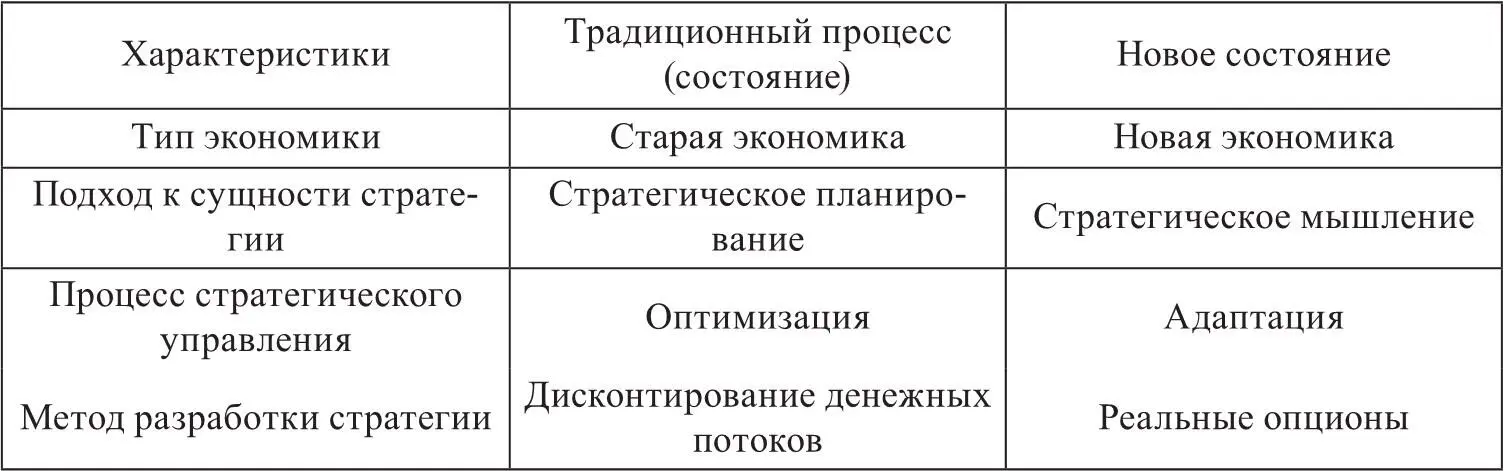

которой формирует определенный тип конкуренции [97]. По его утверждению, традиционный бизнес фокусируется на оптимизации операций, в то время как бизнес, основанный на знаниях, ориентируется на определение «следующей большой идеи» («next big thing») и, как результат, имеет более свободное управление, при котором формальное планирование теряет свое значение.

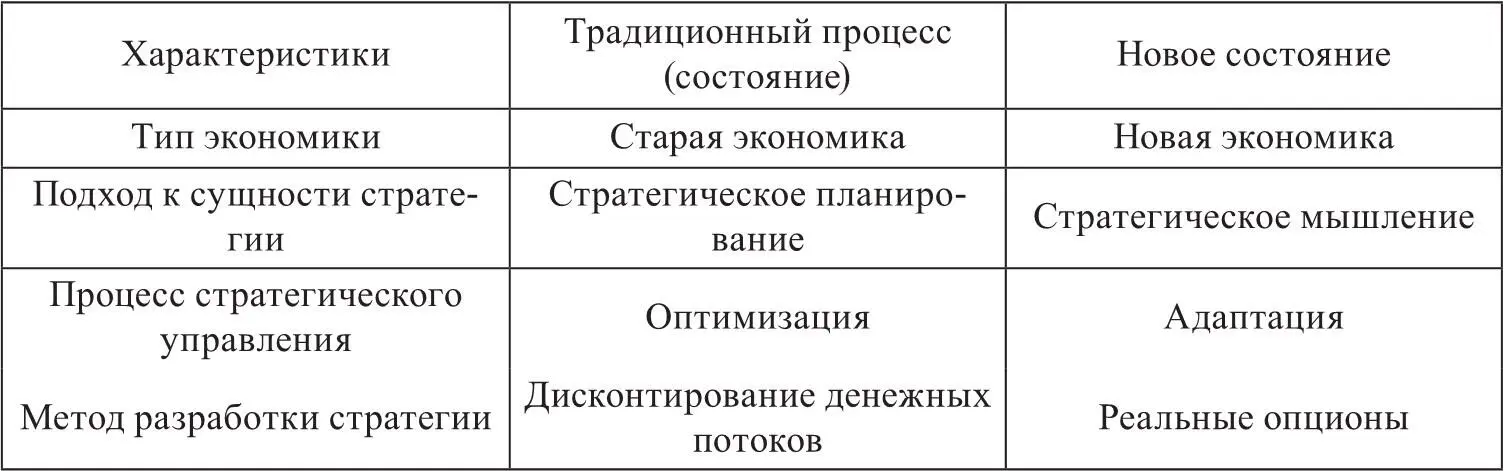

Г. Минцберг [134] выдвигает похожую точку зрения. Он предполагает, что стратегическое планирование, как исторически практикуемое, в действительности представляет стратегическое программирование: соединение стратегий развития, которые уже существуют. Он продвигает стратегическое мышление, которое объединяет интуицию и творчество. Б. Артур и Г. Минцберг «представили таблицу, в которой сравнивается старая и новая экономики» (цит. по: [132, c. 9]) (табл. 2). В.С. Катькало характеризует подобные изменения «смещением акцентов со стратегического выбора на стратегические изменения» [36, c. 392].

Таблица 2

Характеристика инструментов и методов для различных состояний стратегического управления (по Б. Артуру и Г. Минцбергу)

Вместе с изменением направления развития конкуренции возникает необходимость в новых инструментах разработки стратегии развития и оценки эффективности стратегических альтернатив с целью получения информации о том, насколько предприятие адаптивно к изменениям среды и, таким образом, может обеспечить достижение своих целей.

Читать дальше