Это происходит, как правило, во всех прозиметрических текстах, однако особенно отчетливо такая фрагментарная метризация проявляется в художественных текстах 2 2 Так, Набоков сам писал об «отдельно пробегающих строчках» в своем романе «Дар»; немало подобных примеров можно обнаружить и в романе Пастернака «Доктор Живаго», и в других прозаических произведениях разных периодов, включающих стихотворные цитаты. Подробнее об этом см. с. 442–562 указанной выше книги.

, а также в несобственно художественных произведениях, созданных поэтами и прозаиками. Именно к последней группе, очевидно, следует отнести десять статей В. Соловьева, посвященных поэзии и конкретным поэтам, по преимуществу русским («Буддийское настроение в поэзии» (1894); «Русские символисты» (1894‒1895); «Поэзия Ф. И. Тютчева» (1895); «Поэзия гр. А. К. Толстого» (1895); «Поэзия Я. П. Полонского» (1896); «Судьба Пушкина» (1897); «Лермонтов» (1899); «Особое чествование Пушкина» (1899); «Значение поэзии в стихотворениях Пушкина» (1899) и «Мицкевич» (1899)). В большинстве из них великий русский философ, вне всякого сомнения, выступает и как поэт – один из соратников тех авторов, о произведениях которых он пристрастно и выразительно пишет.

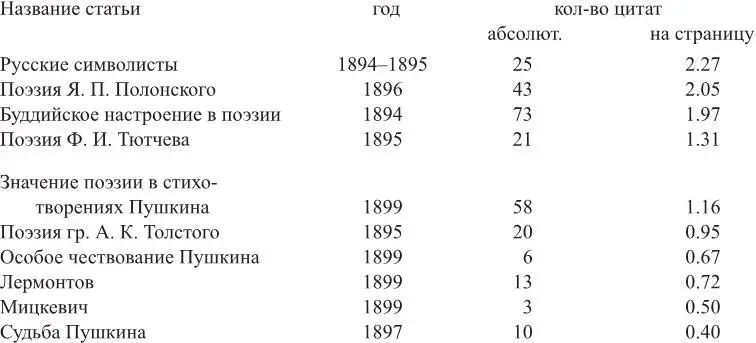

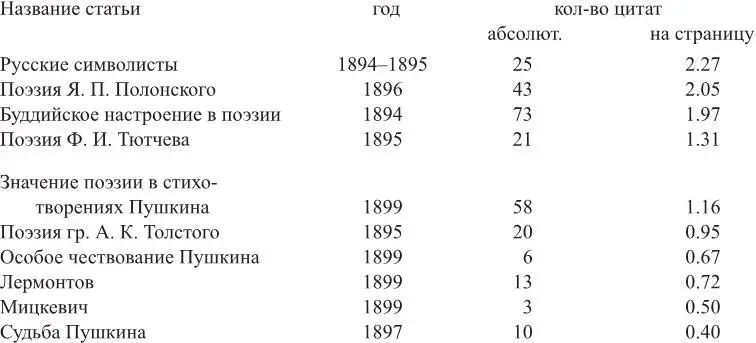

Мы будем учитывать в этой работе только явные цитаты: то есть такие, которые помещаются автором в середину строки и выделяются в печатном виде особым шрифтом – то есть, которые сам автор презентует как цитаты из чужого стихотворного текста. Прежде всего посмотрим, насколько «цитатной» оказывается каждая из десяти соловьевских статей. Данные представим в виде Таблицы 1.

Таблица 1

КОЛИЧЕСТВО СТИХОТВОРНЫХ ЦИТАТ В СТАТЬЯХ В. СОЛОВЬЁВА

Как видим, среднее количество цитат во всех статьях Соловьева колеблется в достаточно узких пределах – условно говоря, вокруг одной цитаты на страницу. Наиболее «цитатными» оказываются статьи, задачи которых сам Соловьев определял как ознакомительные по преимуществу (оговорка об этом есть в статье о Толстом). Статьи о широко известных поэтах, напротив, включают меньшее количество цитат. Соответственно, меньше всего цитат оказывается в статье о судьбе, прижизненной и посмертной, (а не о поэзии) Пушкина и о иноязычном поэте Мицкевиче, обильное цитирование которого на языке оригинала делало бы статью понятной не всем читателям, а переводов на русский было в ту пору еще недостаточно.

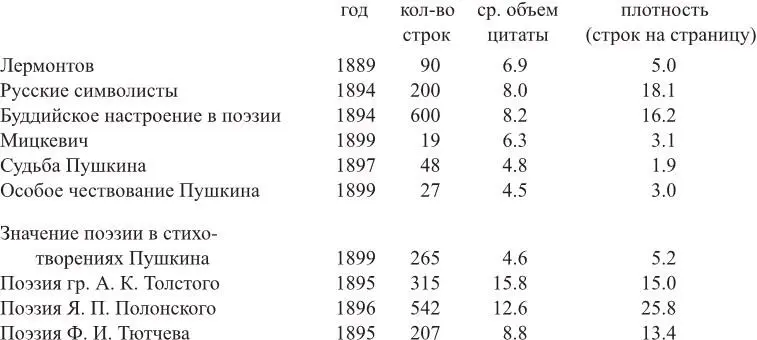

Следует отметить также, что по абсолютному показателю лидерами оказываются статьи о Голенищеве-Кутузове, о поэзии Пушкина и о Полонском. Эти же статьи (плюс эссе о поэзии Толстого) оказываются в числе лидеров по абсолютному объему процитированных в них стихотворных строк (см. Табл. 2).

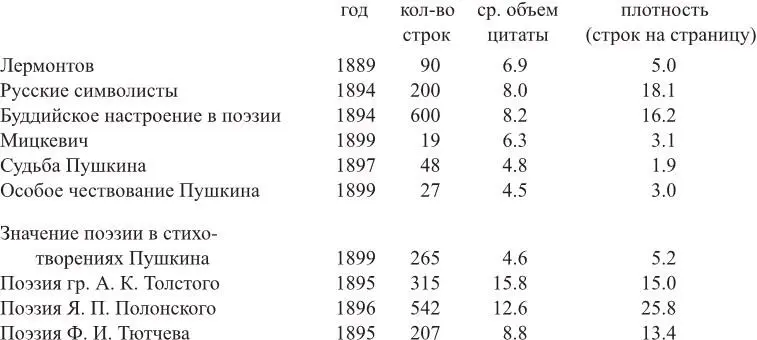

Таблица 2

ОБЬЁМ СТИХОТВОРНЫХ ЦИТАТ В СТАТЬЯХ В. СОЛОВЬЁВА

Таблица показывает, что больше всего строк процитировано в статьях о Голенищеве-Кутузове, Полонском и Толстом, меньше всего – в статьях о Пушкине и Мицкевиче; авторские мотивировки этого, очевидно, те же, что и при определении количества цитат.

Самые большие по объему цитаты встречаются в статьях о Толстом и Полонском, что отчасти можно объяснить большим объемом их стихотворений по отношению к стихам других авторов; самые маленькие – в статьях о Пушкине, что может быть обусловлено хорошим знанием его поэзии читателями, что позволяло автору статей ограничиваться небольшими фрагментами из них.

Максимально насыщенными цитатами оказались статьи о Полонском, символистах, Голенищеве-Кутузове, Толстом и Тютчеве; самыми «нецитатными» – о Пушкине, Мицкевиче и Лермонтове; таким образом, можно констатировать, что абсолютные и относительные показатели цитатности по разным статьям имеют примерно одинаковый смысл: рассуждая об одних авторах (как правило, менее известных широкому читателю) Соловьев прибегает к их обильному цитированию, в то время как в статьях о более известных поэтах количество и объем цитат оказываются значительно меньшие.

Интересно, что во многих статьях Соловьева о русских поэтах встречаются цитаты (в том числе и иноязычные) не только из произведений самих персонажей, но и из стихотворений других авторов. Как правило, такие «чужие» цитаты располагаются в начале статьи, до появления цитат из тех поэтов, которым они посвящены, и вводят материал достаточно общего характера – например, мысли о призвании поэта, о поэтическом творчестве и т. д. В других случаях «чужие» цитаты даются для сравнения с цитатами из основного автора – например, с европейскими символистами в статье «Русские символисты». В этой же статье помещены стихотворные пародии на символистов, принадлежащие самому Соловьеву. Таким образом, здесь перед нами вполне полноценная прозиметрия. В целом же обилие стихотворных цитат (в том числе и собственными) позволяет предположить, что критические статьи о русских поэтах были для Соловьева не только откликами на конкретные явления современной ему литературы, но и самостоятельными литературными произведениями.

Читать дальше