Временные границы Средневековья в Европе датируются от падения Римской империи в середине V века до эпохи Возрождения и Нового времени в XVI—XVII веках. Тысячелетний отрезок истории не отмечен существенным научно-техническим прогрессом и демократизацией общественного сознания. Эти особенности столь длительного периода «летаргического сна» вызывают удивление и до сих пор не разгаданы до конца, отчасти объясняются слабым развитием производительных сил и производственных отношений, прессингом религиозного мировоззрения в угоду господству феодального строя. Соответственно этот тормоз сказался на материнстве и детстве, на их экономическом и социально-политическом положении.

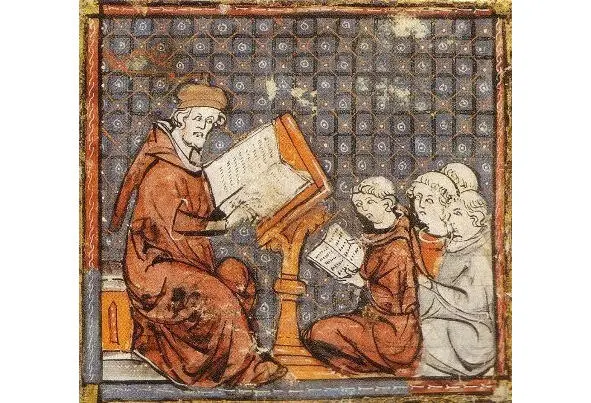

Относительно низкий уровень развития промышленности и сельского хозяйства не способствовал улучшению жизни женщин-матерей и потомства. Продолжали сохраняться экономическая зависимость от мужской половины, определяющая роль в воспитании детей наставников от религии. Экономическая свобода женщин ограничивалась домашним хозяйством и получением незначительной прибавочной стоимости от товарного производства. Образование детям дошкольного возраста давалось в семье, к обучению в школах и университетах допускались исключительно мальчики и взрослые юноши. Школы были в основном не государственные, а общинные (церковно-приходские, монастырские).

В учебном заведении средневековья

Мировоззрение людей всех возрастов определялось религиозными догмами безропотного послушания и покорности. Христианство и ислам были едины в политике умиротворения народных масс для сохранения своего паразитического образа жизни, иудаизм и буддизм были более благосклонны к верующим, вместе с тем сильная патриархальная власть над женщинами и детьми везде сохранялась. Государственные законы в период средневековья уделяли мало внимания подрастающему поколению, а то и вообще устранялись от него.

С окончанием Средневековья начинается бурное развитие капитализма, основанное на товарно-денежных отношениях (отсюда и название от слова «капитал»), государство активнее контролирует общественную жизнь. На смену замкнутому цеховому производству развивается промышленность, в ряде стран городское население начинает по численности и образованности превосходить сельское. Местное самоуправление все более вытесняется государственным законодательством. Как и при феодализме, общество мало занимается обучением и воспитанием детей, перекладывая эти функции на плечи родителей, частных и общинных учебных заведений. В результате вырастает поколение молодежи с ограниченным кругозором, не соответствующим новым запросам времени. Развитие техники требует квалифицированных специалистов. Учебные заведения среднего и высшего звена ориентированы в основном на гуманитарное и религиозное образование, время технического обучения не пришло в такой мере, чтобы удовлетворять нужды производства.

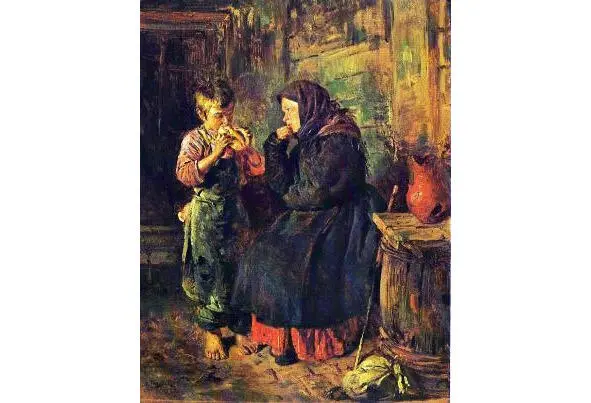

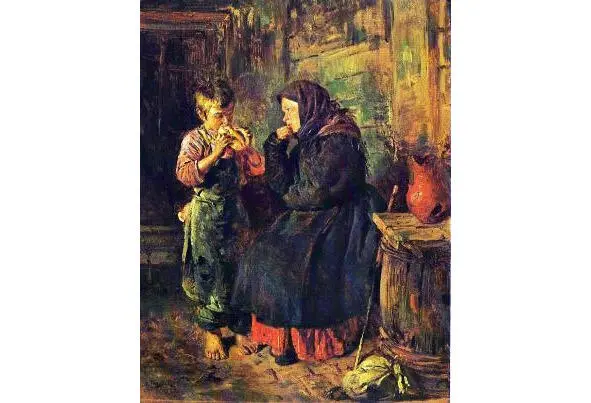

В капиталистическом обществе происходит дальнейшее расслоение классовой структуры на богатых и бедных, что отражается и на отношении к материнству и детству. Женщины-матери в привилегированных социальных группах пользуются благами цивилизации: от доступности качественной пищи до высококвалифицированной медицинской помощи. Потомство обучается в элитных заведениях и у частных наставников. Дети неимущих слоев посещают церковно-приходские школы или вообще лишены обучения, старших возрастов принимаются учениками и подмастерьями. На картине В.Е.Маковского показано посещение сына матерью, с грустью смотрящей на его изголодавшийся вид.

Свидание. В.Е.Маковский. 1883

Согласно научной политэкономии, производительные силы вступают в объективное противоречие с производственными отношениями, на смену стихийным бунтам феодального крестьянства приходят организованные революционные выступления пролетариата. Старый капиталистический строй продолжает существовать, но все более рушатся его прежние социальные устои, по всем направлениям усиливается демократизация общества. Научно-технический прогресс затрагивает преобразование всей системы обучения и воспитания детей. В государственных учреждениях готовятся квалифицированные педагогические кадры. Развитие медицины позволяет на новый уровень поднять заботу о здоровье материнства и детства. Если раньше уход из жизни женщин при родах и детская смертность достигали невообразимо высоких показателей, теперь они сводятся до минимума.

Читать дальше