Книга статей выдающегося ученого С. В. Жарниковой посвящена исследованию культуры и этнографии индоевропейских народов. Зарождению их обрядов и традиций. Открывает тайны ведической истории.

Русский Север – удивительный, сказочный край. Он воспет в наших древних песнях, былинах, преданиях и легендах. И не только в них. О далекой северной стороне Гиперборее, что лежит близ берега холодного Кронийского океана, рассказывают и самые древние мифы Греции. Они поведали нам о том, что именно здесь, за суровым северо-восточным ветром Бореем, находится земля, где растет чудесное дерево с золотыми яблоками вечной юности. У подножия этого дерева, питая его корни, бьет ключ живой воды – воды бессмертия. Сюда, за золотыми яблоками дево-птиц Гесперид, отправился когда-то герой Геракл. На далеком севере, в Гиперборее, у Тартессы – «града, где спят чудеса всего мира, пока им не прийдет срок родиться и выйти к смертным на землю», ждал Геракла золотой челн Солнца. И это не удивительно, ведь Гиперборея – родина солнечного Аполлона и сюда его, согласно древнегреческому мифу, каждое лето приносили белоснежные крылатые кони-лебеди.

Но не только древние греки в своих преданиях воспели далекий северный край. Из глубины тысячелетий звучит этот гимн земле, лежащей у северной границы мира, близ берегов Молочного (Белого) моря: «Над злом возвышается та страна, а потому Вознесенной зовется! Считается, что она посредине между востоком и западом… Это вознесенного Золотого Ковша дорога… В этом обширном северном крае не живет человек жестокий, бесчувственный и беззаконный… Там мурава и чудесное древо богов… Здесь Полярную Звезду укрепил Великий Предок… Северный край „вознесенным“ слывет, ибо он возвышается во всех отношениях». Такими проникновенными словами повествует о далеком приполярном севере древнеиндийский эпос «Махабхарата».

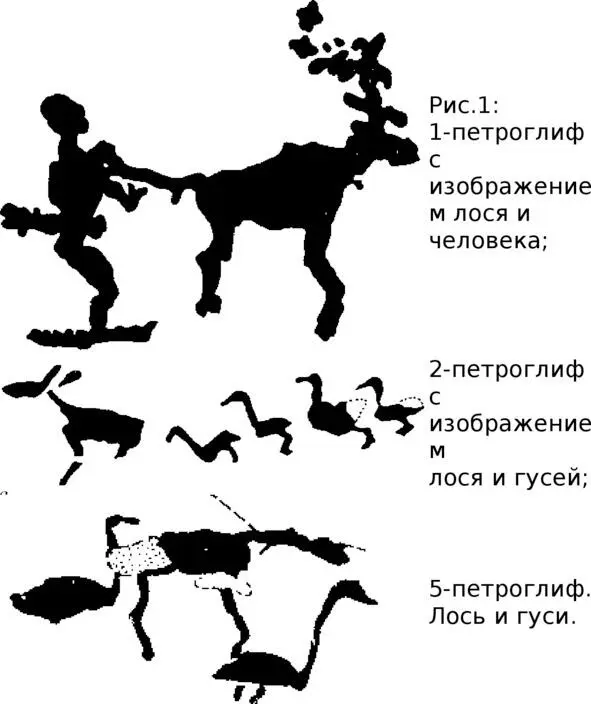

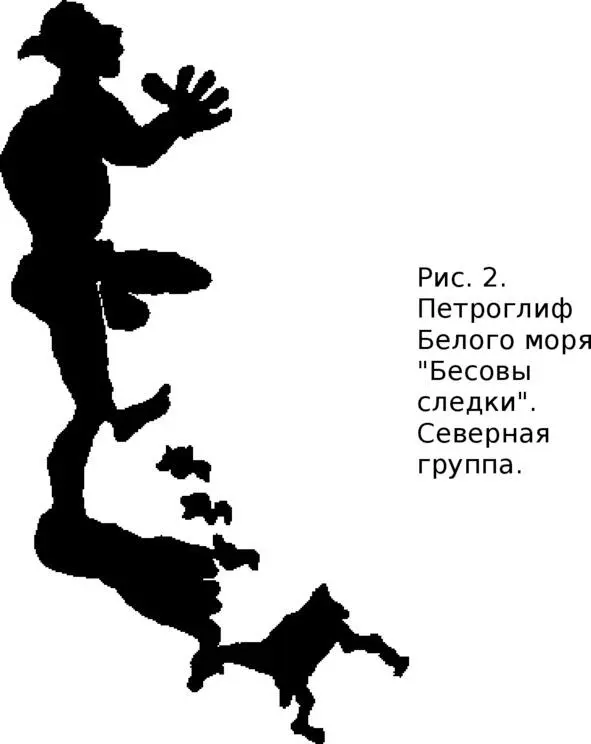

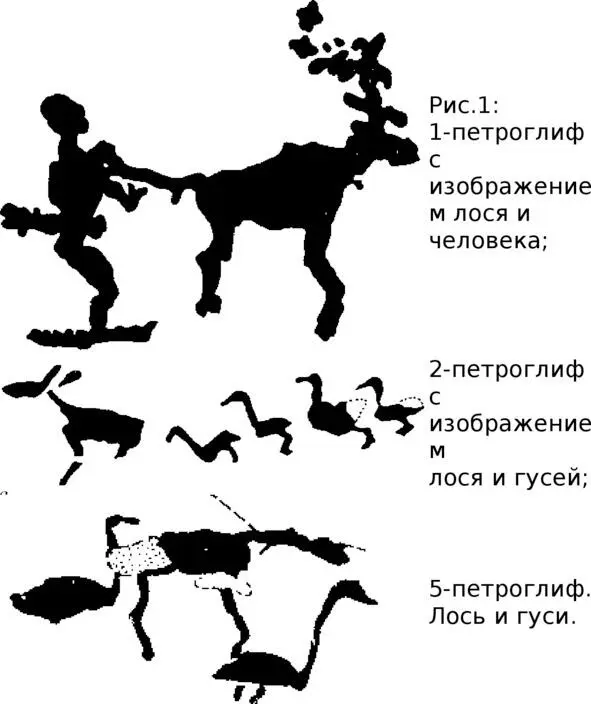

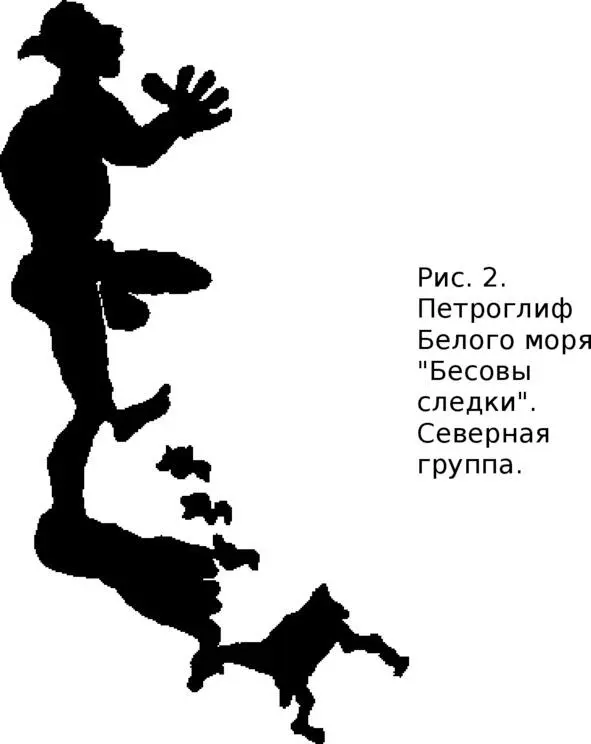

Как это не покажется парадоксально, для того чтобы ответить на этот вопрос, а заодно и на следующий – почему в индоиранской мифологии образ коня тесно связан с образом оленя, следует, по нашему мнению, обратиться к археологическим памятникам севера европейской части СССР. Именно здесь на рубеже мезолитической и неолитической эпох, на скалистых берегах Онежского озера и Белого моря появляются изображения, свидетельствующие о древней сакрализации образов водоплавающей птицы и оленя (лося), присутствующих постоянно в сценах, связанных с оплодотворением, рождением и смертью, имеющих мифологический, ритуальный характер. Причем именно здесь очень часто эти два образа – гуся и лося – перерастают один в другой. Таковы – ладьи с носовой частью в виде рогатой лосиной головы на длинной гусиной шее, гусь с лосиными рогами, рогатые гуси, лось во главе идущих в ряд гусей, изображение лося среди гусей (рис. 1, 2, 3). Исключительный интерес представляет связь образов этих животных с антропоморфными персонажами данных неолитических петроглифов. Таковы распластанная в позе роженицы антропоморфная фигура, нога которой перерастает в тело гуся, и уникальное изображение мужчины (главного персонажа в композиции так называемых «Весовых следков» на Белом море) с одним рогом на затылке, большой палец громадной ступни которого соприкасается с фигурой молодого, еще безрогого лося, а мизинец – с группой из трех водоплавающих птиц (гусей или уток) (рис. 2).

Решая вопрос о том, кто конкретно, лоси или северные олени, изображены на петроглифах Онежского озера, Ю. Савватеев отмечает, что, хотя эти животные и «сильно различаются по облику, величине, образу жизни, но на скалах они показаны в сходной стилистической манере», в результате чего «по одной группе признаков это лось, а по другой – северный олень» Однако «большинство изображений опознается нами как лоси». Ю. Савватеев отмечает антропоморфную фигуру с головой и рогами лося

(западная группа так называемая «Бесов нос»), жезлы, имеющие вставки в виде голов лося, и делает вывод, что «все это отражает важную роль образа лося в идеологических представлениях людей». Особенно характерная для петроглифов Белого моря очевидная контаминация образов гуся-лебедя и лося рождает следующий вопрос: если принять в общих чертах гипотезу Д. Раевского о причинах сакрализации водоплавающей птицы, то в чем причины сакрализации образа лося, с которой мы сталкиваемся на неолитических петроглифах Беломорья и Онежского озера? Для хотя бы очень приблизительного ответа на этот вопрос мы должны знать следующее: во-первых, что же это за животное – лось? И, во-вторых, какова была палеоклиматическая ситуация в период V – III тысячелетий до н. э. на территории севера европейской части СССР, т. е. там, где создавались в это время петроглифы с изображениями гусей, лосей, а также оленей.

Читать дальше