Приведенная выше информация о множестве вспышек вулканизма показывает, что Сибирская трапповая формация возникла здесь, близ границы континента с океаном, не случайно. Сомнительно только правомочность отнесения каждой вулканогенной формации к типу траппов. Для трапповых формаций есть определенные тектонические предпосылки, они возникали на определённом этапе формирования платформ. Далее по геологическим «данным», которые полны предположений и выдумок («Википедия», статья «Трапп»), оказывается: «Главный компонент траппового магматизма – толеитовые базальты. В меньших количествах встречаются кимберлиты, щелочные породы и некоторые другие виды пород», тогда как кимберлиты к трапповым формациям не относятся, а обязательные толщи обломочных пород, сопровождавшие вулканические извержения, остаются незамеченными. Явно ошибочно упоминания о формировании континентальных формаций за срок в один-два миллиона лет на территориях в миллионы квадратных километров. К фантазиям относятся и утверждения о низкой вязкости базальтовых магм, «способных растекаться на десятки километров», и что у трапповых вулканов нет чётко выраженных кратеров. Все подобные выводы основаны на незнании траппового магматизма.

Некомпетентность автора статьи «Траппы» в «Википедии» подчёркивается сообщением о вымирании на севере платформы каких-то видов фауны во время массовых извержений базальтов трапповой формации, что является обычной байкой о вулканизме вообще. Публикация подобных материалов показывает на общий крайне низкий уровень геологической изученности не трапповых формаций, показывает отношение геологов к вулканизму в целом. В связи с этим автор посчитал необходимой публикацию своих работ по изучению Сибирской трапповой формации в виде серии статей, показывающих колебания и ошибки исследователя на пути в истине. (Приложение 1)

С некоторых пор в середине 20-го века слово «траппы» стало модным, но, полвека занимаясь проблемами трапповой формации Сибирской платформы, я не видел ни одной систематической работы по изучению и описанию конкретной подобной формации в полном объёме. Имеющиеся публикации обычно ограничиваются петрографией долеритовых даек и покровов, мощностью покровов и всей толщи лав (до 2,0 км), а также площадью распространения (до 1,5 млн. км²). Геологами, исследующими данный регион, лавовые потоки отрицаются, принимаются за силлы, хотя все силлы при детальном изучении оказываются лавовыми потоками.

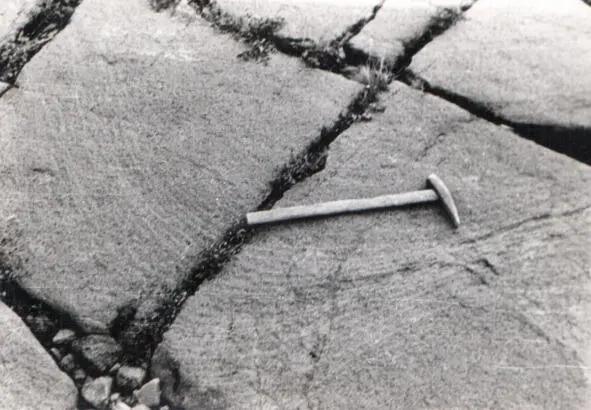

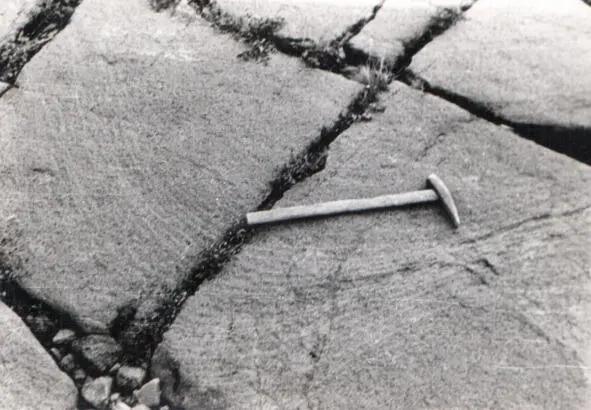

Следы смятия остывающей базальтовой лавы. Река Н. Чунку, бассейн р. Подкаменная Тунгуска.

Кровля лавового потока, сложенная долеритовыми глыбами. Основная масса с афанитовой структурой (вулканическое стекло). Река Суринда, бассейн р. Подкаменная Тунгуска.

Моё сообщение о широком распространении в составе трапповой формации Сибирской платформы разнообразных туфов для высокого специализированного Совета по рассмотрению докторских работ по специальности «Вулканология» стало полной неожиданностью [2]. Это и многое другое я услышал в заключительном слове И. В. Лучицкого:

«Я хотел бы сказать по поводу этой работы следующее. Вот не хотелось бы, чтобы создавалась ложная иллюзия в отношении того, что эта работа может в какой-то степени представить в удовлетворительном виде палеовулканологическое направление. Это я должен в этой части достаточно серьезно отмежеваться. Дело заключается в следующем. Основой любых палеовулканологических исследований служат стратиграфические построения. Сейчас я коротко продемонстрирую, почему они важны. Поэтому Ваши (Обращение в мою сторону) неосторожные выражения в адрес стратиграфии очень симптоматичны и не случайны. Это вызывает сожаление. Основа заключается в следующем. Когда Вы имеете возможность по стратиграфическим реперам в пределах синхронных образований выделить разные фации, тогда сможете построить фациальную карту, из которой будет явствовать, что перед Вами действительно есть какой-то элемент строения некоторого участка земной коры, у которого будет видно или концентрическое строение, или что-то другое. Это основа основ палеовулканологической методики. Я не буду говорить о других.

Читать дальше