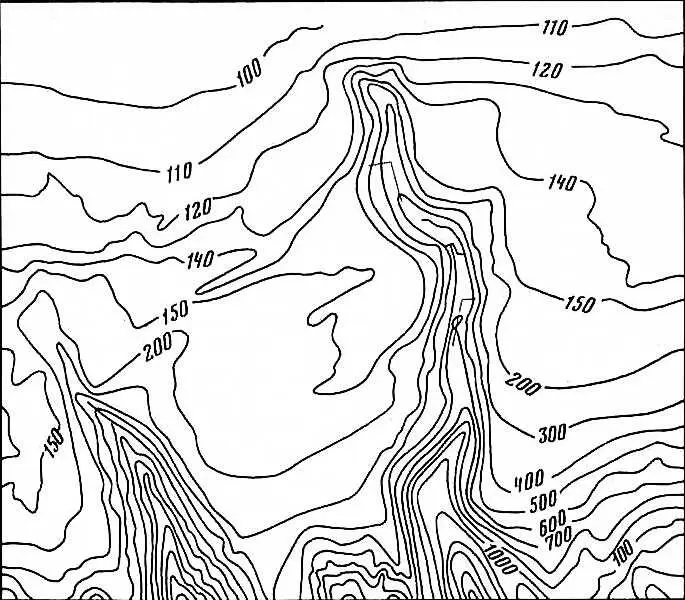

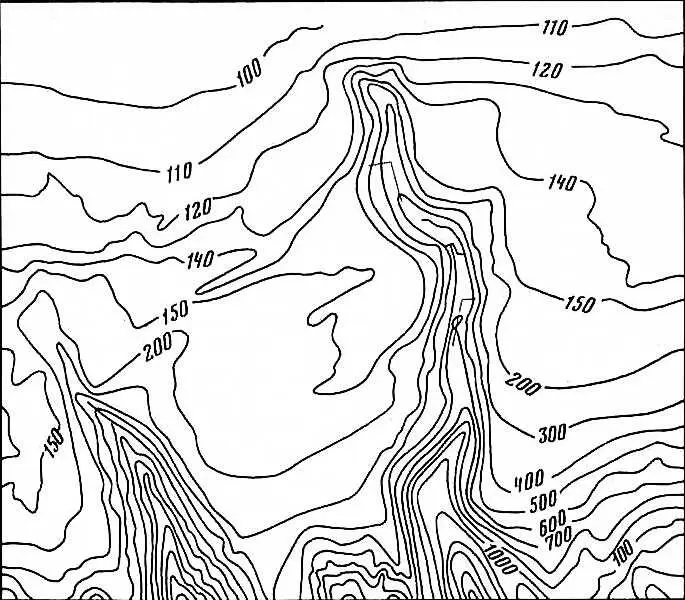

Рис. 6. Морское дно на границе шельфа и континентального склона в районе подводных каньонов Гилберта и Лидония. Атлантическая окраина США (Valentine, 1987 г.)

Выше говорилось о том, что речная взвесь является основным источником терригенного материала, поступающего с суши в моря и океаны. Хотя очень большие ее массы оседают в речных дельтах и авандельтах, значительная часть все же проникает через эту область в составе нефелоидных струй или потоков. Самый мощный из них обычно перемещается вблизи дна. В Лионском заливе перед устьем реки Роны толщина такого слоя достигает 20 м. Несколько менее мощных и насыщенных взвесью нефелоидных струй фиксируются над и под поверхностью термоклина. Концентрации суспензированных частиц в них колеблются от 10 до 1 мг/ л, а в придонном слое они обычно выше 5 мг/ л. Скорости перемещения нефелоидных потоков невелики. В Лионском заливе они не превышают, видимо, 1 км/ сут. Чаще всего, доходя до кромки шельфа, потоки взвешенных частиц отклоняются морскими течениями в сторону и рассеиваются над континентальным склоном и прилегающими участками подножия (рис. 6). Масштабы аккумуляции взвешенных частиц, выпадающих на дно из облаковидных нефелоидных скоплений, весьма внушительны. Так, на Атлантическом побережье США скорости накопления тонких однородных осадков, получивших название гемипелагических илов и имеющих в основном алеврито-глинистый терригенный состав, на отдельных участках континентального склона достигали в постледниковое время 22 см/ 1000 лет. Это очень высокий темп аккумуляции осадков.

Особым типом мути, наблюдаемой в высоких широтах, является так называемая ледниковая мука, поступающая в придонные воды вокруг Антарктиды при таянии льдов, сползающих с суши.

Самые протяженные и мощные реки на нашей планете, если подразумевать под рекой устойчивый во времени и в пространстве водный поток, находятся в океане. Это океанские течения, способные преодолевать тысячи и даже десятки тысяч километров и переносить гигантские объемы воды. В отличие от привычных нам рек они не имеют берегов, а некоторые и дна. Их истоки трудно проследить, устье же можно лишь условно обозначить на карте. Для океанских речных систем не характерны притоки, зато ответвлений и дочерних водных потоков, становящихся самостоятельным течением, сколько угодно.

Как и реки, текущие по пустыне, океанские течения могут внезапно изменить русло и направиться в другую сторону. Обычно это приводит к катастрофическим последствиям для природы сопредельных районов океана и близ-расположенных континентов — к массовой гибели живых существ и непредсказуемым изменениям климата. Пример — относительно небольшое и до последнего времени малоизвестное течение Эль-Ниньо (исп. «ребенок»). Примерно раз в 7-10 лет оно отклоняется от привычного своего маршрута: от экватора вдоль берегов Южной Америки (Колумбии и Эквадора) и далее к центру океана, а затем на север, образуя с приэкваториальным течением замкнутое кольцо, иначе говоря, циклоническую ячейку тропических широт. Так вот, Эль-Ниньо вдруг пробивается гораздо южнее, к берегам Центрального и Южного Перу, оттесняя холодные, богатые кислородом и другими биогенными элементами воды, что приводит к катастрофическим заморам фито- и зоопланктона, рыб, а также морских млекопитающих и птиц, которые остаются без пищи.

В 1985 г. Эль-Ниньо внезапно повернуло в открытый океан почти у самого экватора, нарушив устоявшуюся систему перераспределения вод в тропических широтах Тихого океана. Последствия этого ощутили миллионы людей по обеим сторонам этого океана. В Гонконге и прилегающих районах Китая три месяца без перерыва шли дожди, а в Австралии установилась непривычная жара, приведшая к лесным пожарам. Отдаленные последствия этих событий ощущались в Европе и Северной Америке. Удивленные люди во многих странах впервые узнали о существовании капризного «ребенка», способного так круто влиять на их повседневную жизнь. Случай с Эль-Ниньо показал, что если бы океанские реки часто меняли свои маршруты, то это привело бы к хаосу на Земле, гибели многих устоявшихся экосистем. К счастью, этого не происходит, точнее сказать, пока не происходит, так как сумбурная хозяйственная деятельность людей еще не способна влиять на систему атмосферных потоков, которые в основном и регулируют круговорот воды в океане.

Читать дальше

![Александр Ширвиндт - Schirwindt, стёртый с лица земли [calibre]](/books/438618/aleksandr-shirvindt-schirwindt-stertyj-s-lica-zeml-thumb.webp)