«Утечка умов»имеет для страны-донора и более широкие, далеко идущие негативные последствия. Тут надо учитывать, в частности снижение культурного и интеллектуального уровня нации, девальвацию многих духовно-нравственных ценностей, падение общественной морали, потерю гуманистических традиций и особенностей национальной психологии (не говоря уже о подрыве физического здоровья нации, ее генотипа).

Сколько слез пролито бульварной прессой по поводу исхода дворян (поручиков Голицыных) и купцов из России в 1917 году. А тут действительно светлые головы уплывают из России десятками тысяч – и тишина! Вдобавок, помимо внешней существует и так называемая внутренняя утечка умов, т. е. исход ученых и специалистов из научно-технической сферы в другие области национальной экономики, непосредственно не связанные с научной деятельностью: коммерческие, административные и иные структуры.

По некоторым оценкам, этот процесс в десять раз превышает утечку умов за рубеж. Пора всерьез задуматься о критической массе национального интеллектуального (в т. ч. научно- исследовательского и инженерно-технического) потенциала, т. е. такой его предельно допустимой минимальной численности, опускаясь ниже которой стран обречена на длительное культурное и творческое прозябание, маргинальное положение в мировом научно-техническом и социально-экономическом прогрессе, постоянную зависимость от иностранцев.

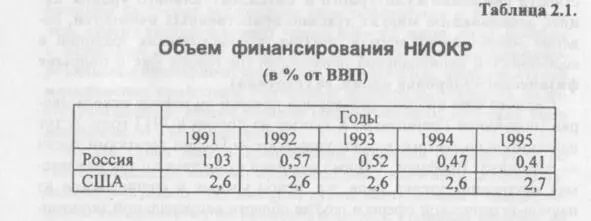

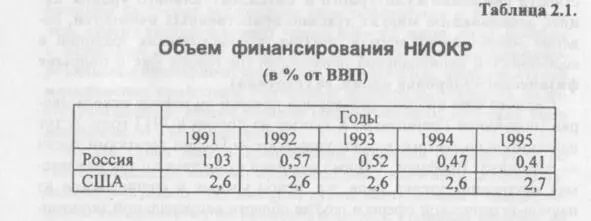

По экспертным оценкам, разрушение национального научно- технического потенциала может наступить, если доля доходов на НИОКР в ВВП страны в течение 5—7 лет стабильно не превышает одного процента в год, и в результате этого доля людей с высшим естественнонаучным и инженерно-техническимобразованием в общем числе занятых в народном хозяйстве снижается с соответствующим временным лагом до 2—4%. Эти пороговые величины относятся к нижнему пределу «критической массы», характерному для регрессирующей экономики от простого воспроизводства и ниже.

В ФРГ, Англии, Японии, Франции, Израиле доля расходов на НИОКР в ВВП колеблется от 2,7 до 3,1%. А что у нас? По данным Миннауки РФ, численность научных работников в общем числе занятых в народном хозяйстве сократилась с 4% в 1991 г. до менее 2% к началу 1996 г. 79.

А объемы финансирования см. таблицу 2.1 80:

Разрушить национальный интеллектуальный потенциал можно довольно быстро, тогда как воссоздание его «критической массы» требует значительных усилий и длительного времени.

Федеральные целевые программы

Кто решится оспорить принципиальный тезис, согласно которому в условиях острейшего макродефицита финансовых средств главное – обеспечить их предельно выверенное приоритетно – результативное расходование?

Между тем, эта аксиома не стала и, судя по всему, еще не скоро станет реальной методологической основой отечественной бюджетной политики.

«Пока программная составляющая федерального бюджета незначительна. В 1995 г. бюджетные ассигнования на выполнение 40 целевых федеральных программ отраслевой ориентации и около 20 федеральных программ по развитию регионов составили всего около 7% всех бюджетных расходов на федеральном уровне. Примерно той же остается доля программно-ориентированных расходов и в федеральным бюджете-96.

Ни одна официально принятая программа никогда не финансировалась в объеме, первоначально предусмотренном соответствующими законодательными и правительственными документами. И в 1995 г. реальное финансирование программ оказалось впятеро меньше запланированного» 81.

Вместо строгой ревизии программ и сокращения их числа постоянно принимаются новые за счет уже сверстанного и поделенного бюджета.Если к утвержденным 49 программам бюджета-96 добавить разрабатываемые, то их число получается без малого две сотни. И для их реального воплощения потребуется минимум 130 – 150 трлн. руб. ежегодно 81.

Главная «заслуга» в описанной выше печальной эволюции (или «контрреволюции»? ) структуры российской экономики принадлежит избранной модели реформирования, ключевой элемент коей – сжатие совокупного спроса как средство «макроэкономической стабилизации». С самого начала нас уверили в том, что рестрикция этого спроса в условиях либерализации цен приведет к остановке инфляции, что в свою очередь обернется всплеском инвестиционной активности и началом экономического роста и позитивных структурных изменений. Опыт шести лет действий по этой схеме показал полную ее несостоятельность. Несмотря на проводимые с маниакальным упорством рестрикционные меры (включая и столь «крутые», как неоплата предприятиям выполненных госзаказов и невыплаты заработной платы «бюджетникам» и пенсии нетрудоспособным) устранить инфляцию или хотя бы свести к приемлемому уровню, тогда не удалось. Зато «удалось» вызвать беспрецедентный даже по меркам военного времени спад производства, граничащий с параличом хозяйственной жизни.

Читать дальше

![Журнал «Государство, религия, церковь в - Государство, религия, церковь в России и за рубежом №3 [35], 2017](/books/416153/zhurnal-gosudarstvo-religiya-cerkov-v-gosudarstv-thumb.webp)