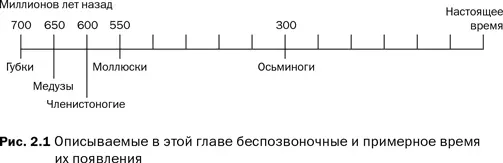

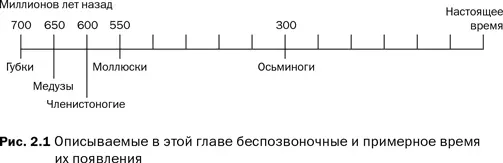

Другие древние животные – медузы – напротив, обладают нервной системой. Медузы плохо сохраняются в окаменелостях, но, анализируя их генетические взаимосвязи с другими животными, биологи предполагают, что они могли отделиться от остального животного царства примерно 650 млн лет назад [14] D. H. Erwin, M. Laflamme, S. M. Tweedt, E. A. Sperling, D. Pisani, and K. J. Peterson, “The Cambrian Conundrum: Early Divergence and Later Ecological Success in the Early History of Animals,” Science 334 (2011): 1091–7; A. C. Marques and A. G. Collins, “Cladistic Analysis of Medusozoa and Cnidarian Evolution,” Invertebrate Biology 123 (2004): 23–42.

. Эти цифры, возможно, изменятся с получением новых данных, но в качестве правдоподобного предположения скажем, что нейроны – базовые клеточные компоненты нервной системы – впервые появились в животном царстве между губками и медузами.

Нейрон по сути своей – это клетка, передающая сигнал. Волна электрохимической энергии прокатывается по мембране клетки от одного края нейрона до другого со скоростью чуть более 60 м/с и действует на другой нейрон, мышцу или железу. Самые первые нервные системы могли быть устроены как простые сети нейронов, пронизывающие тело и соединяющие мышцы. По этому принципу нервных сетей существуют гидры [15] H. R. Bode, S. Heimfeld, O. Koizumi, C. L. Littlefield, and M. S. Yaross, “Maintenance and Regeneration of the Nerve Net in Hydra,” American Zoology 28 (1988): 1053–63.

. Это небольшие водные создания, прозрачные, похожие на цветы, в роли тела у них выступает мешок со множеством щупалец; они принадлежат к той же древней категории, что и медузы. Если коснуться гидры в одном месте, нервная сеть распространит сигнал повсюду и вся гидра дернется.

Нервная сеть не обрабатывает информацию – не извлекает из нее какого-то значения. Она просто передает сигналы по телу, соединяет сенсорный стимул (прикосновение) с мышечной реакцией (подергивание). Но после возникновения нервной сети нервные системы довольно быстро перешли на новый уровень сложности: речь идет о способности усиливать некоторые сигналы относительно других. Форсирование сигнала – простой, но мощный прием, один из основных способов, посредством которых нейроны манипулируют информацией. Это базовый компонент практически всех известных нам вычислений, происходящих в мозге.

Один из наиболее изученных примеров – глаз краба [16] R. B. Barlow Jr. and A. J. Fraioli, “Inhibition in the Limulus Lateral Eye in Situ,” Journal of General Physiology 71 (1978): 699–720.

. У этого животного сложные глаза со множеством детекторов, в каждом из которых есть нейрон. Когда свет падает на детектор, он активирует находящийся внутри нейрон. Пока все идет как надо. Но добавим щепотку сложности: каждый нейрон связан с ближайшими соседями и по этим связям они соревнуются друг с другом. Когда активируется нейрон в одном детекторе, он пытается приглушить активность нейронов в соседних, подобно человеку в толпе, который старается кричать громче всех и заглушить тех, кто рядом с ним.

В результате получается, что, если на глаз краба направлено размытое пятно света и на один из детекторов попадает самая яркая его часть, нейрон в этом детекторе развивает высокую активность, побеждает в соревновании и отключает соседей. Паттерн активности набора детекторов сигнализирует не только о пятне света, но и о том, что вокруг пятна – кольцо темноты. Таким образом, сигнал усилен. Глаз краба берет размытую реальность из оттенков серого и повышает ее резкость, получая контрастную картинку, где тени темнее, а яркое ярче. Усиление сигнала – прямое следствие того, что нейроны подавляют своих соседей: этот процесс называется латеральным торможением [17] K. Hadeler, “On the Theory of Lateral Inhibition,” Kybernetik 14 (1974): 161–5.

.

Описанный механизм в глазу краба, пожалуй, один из самых простых и базовых примеров, модельный экземпляр внимания. Сигналы соревнуются друг с другом, победители усиливаются за счет проигравших, и победившие сигналы затем влияют на движения животного. Это и есть моделирующая сущность внимания. Наше, человеческое, внимание – просто усложненная версия, состоящая из подобных компонентов. Латеральное торможение, такое же как в глазу у краба, можно найти на любой стадии обработки информации в нервной системе человека – от глаза до высших уровней мышления в коре головного мозга. Зарождение внимания лежит глубоко в эволюционной древности, ему более полумиллиарда лет, и произошло оно от удивительно простого нововведения (на тот момент, разумеется).

Читать дальше