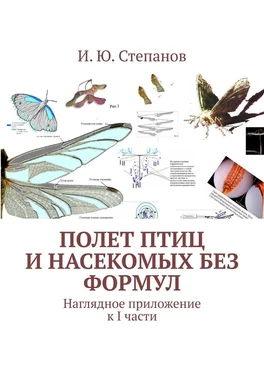

На рисунке (Рис.1) давление над пластиной меньше, чем под пластиной.

Любое вещество – твердое, жидкое или газообразное – состоит из миллионов и миллионов крошечных молекул, расположенных, казалось бы, вплотную друг к другу. В действительности, однако, расстояния между молекулами не так уж малы по сравнению с их размерами, и молекулы удерживаются на этих расстояниях друг от друга благодаря действию сил, которое можно сравнить с действием пружин.

Молекулы нечувствительны к тому, какие именно другие молекулы становятся их соседями, но сильно реагируют на степень их близости.

Из сказанного становится ясно, каким образом твердые тела, жидкости и газы проявляют упругость при приложении напряжения – молекулы либо теснее сдвигаются, либо расходятся, а их пружиноподобные связи сжимаются или растягиваются. Как только напряжение снимается, «пружины» вернут молекулы в исходное положение равновесия. О молекулах газа правильнее сказать, что «пружины» не отталкивают их в прежнее положение, а раздвигают друг от друга на прежнее расстояние.

Молекулы воздуха, удерживаемые на некотором расстоянии друг от друга силами упругого типа, – это мельчайшие частицы вещества, и, следовательно, они обладают массой. Каждая молекула все-таки кое-что весит, а поскольку она обладает массой, она проявляет инерционные свойства.

Припомним первый закон Ньютона:

Каждое тело находится в состоянии покоя или равномерного прямолинейного движения до тех пор, пока внешняя сила не выведет его из этого состояния.

СИЛА – в механике – мера механического действия на данное материальное тело со стороны других тел. Это действие вызывает изменение скоростей точек тела или его деформацию, и может иметь место, как при непосредственном контакте (давлении прижатых друг к другу тел), так и через посредство создаваемых телами полей (поле тяготения, электромагнитное поле). Сила – величина векторная и в каждый момент времени характеризуется численным значением, направлением в пространстве и точкой приложения.

Например, как бы хорошо ни были смазаны петли тяжелой двери, чтобы закрыть ее, обязательно надо приложить усилие, потому что из-за своей массы она сопротивляется и не приходит сразу в движение. Когда же она придет в движение, понадобится почти такое же усилие, чтобы ее остановить.

Подобным образом, но в малом масштабе, сопротивляются изменению движения молекулы воздуха, ближайшие к поверхности слоя. Когда слой двигается, инерция не позволяет этим молекулам мгновенно прийти в движение, поэтому «пружины», отделяющие их от поверхности тела, сожмутся.

Потенциальная энергия, сообщенная телом этим «пружинам», заставит молекулы двигаться вперед. Молекулы, обладающие массой, придя в движение, приобретут кинетическую энергию; потенциальная энергия «пружин» превратится в кинетическую энергию молекул. Затем этот процесс повторится, молекулы первого слоя начнут толкать молекулы следующего слоя. Те, вследствие инерции, сопротивляются и приходят в движение только после того, как сожмутся «пружины», действующие между молекулами первого и второго слоев. Аналогичное явление (в гораздо более крупном масштабе) наблюдается, когда тепловоз толкает состав железнодорожных вагонов. Вследствие инерции первого вагона, и в меньшей мере трения, пружины его буферов сожмутся, и только после того, как они запасут достаточную потенциальную энергию, первый вагон начнет катиться по рельсам. При этом, он сожмет пружины буферов между первым и вторым вагонами и т. д.; в результате пройдет заметное время, прежде чем покатится также и последний вагон. Теперь легко понять, почему при быстром движении тела на небольшое расстояние весь воздушный столб в целом не приходит в движение мгновенно. Ведь каждому молекулярному слою нужно время, чтобы сдвинуть с места следующий слой.

Потребуется целая секунда для того, чтобы на протяжении 344 м воздух продвинулся вдоль трубы на расстояние, пройденное поршнем. Если бы молекулы были тяжелее или молекулярные силы слабее, времени понадобилось бы больше. Расстояние в 344 м относится к температуре в 20 °С, при 0 °С оно уменьшится до 332 м (с точностью до одного метра). Такое сокращение расстояния обусловлено тем, что при охлаждении молекулы сближаются, и, если бы мы могли подсчитать число слоев молекул воздуха в столбе длиной 344 м при 20 °С, оно равнялось бы числу слоев в столбе воздуха длиной 332 м при 0 °С

Все эти рассуждения вполне применимы и при движении тела назад. В этом случае оно не сжимает «пружины», а растягивает их до тех пор, пока ближайший к нему молекулярный слой не начнет также двигаться назад. Молекулы первого слоя, кинетическая энергия которых обусловлена этим движением, в свою очередь, растянут «пружины», связывающие их со следующим слоем, и т. д. В результате, после того, как тело сдвинулось сначала вперед, а потом назад, все молекулы вернутся на свои исходные места; при этом они передадут «толчок», не получив в итоге никакого остаточного перемещения.

Читать дальше

![Граф Кисету - Камелии высокого и низкого полета [С приложением «Записок петербургской камелии»]](/books/395742/graf-kisetu-kamelii-vysokogo-i-nizkogo-poleta-s-p-thumb.webp)