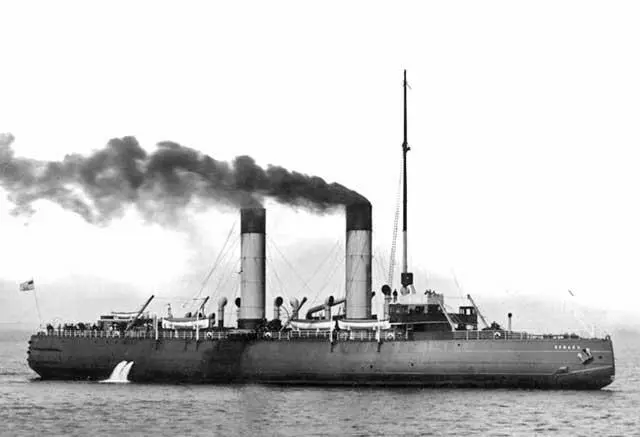

с., 4 винта (1 носовой), 15,9 узл. – данные до модернизации и удаления носового винта). Его форма корпуса существенно отличалась от корпусов всех ранее построенных ледоколов. Штевни имели прямолинейные очертания в подводной и частично надводной частях и небольшой наклон к уровню воды. Благодаря клинообразным очертаниям оконечностей ледокол мог хорошо вползать на лед как носом, так и кормой. Очертания мидель-шпангоута имели трапецеидальную форму с развалом бортов в подводной части 20°, что способствовало перемещению разломанных льдин вдоль бортов, облегчая тем самым дальнейшее продвижение ледокола. «Ермак» успешно работал на Балтике и в Арктике до 1963 года. Технические решения, положенные в основу конструкции этого ледокола, оказались настолько удачными, что послужили прототипом для проектирования ледоколов на протяжении последующих десятилетий. Судьба «Ермака» будет подробно описана в последующих разделах данной книги.

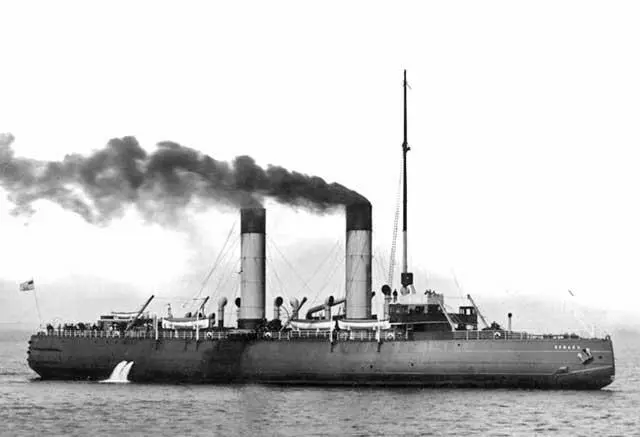

Ледокол «Ермак» в начале своей многолетней службы

(wikimedia.org)

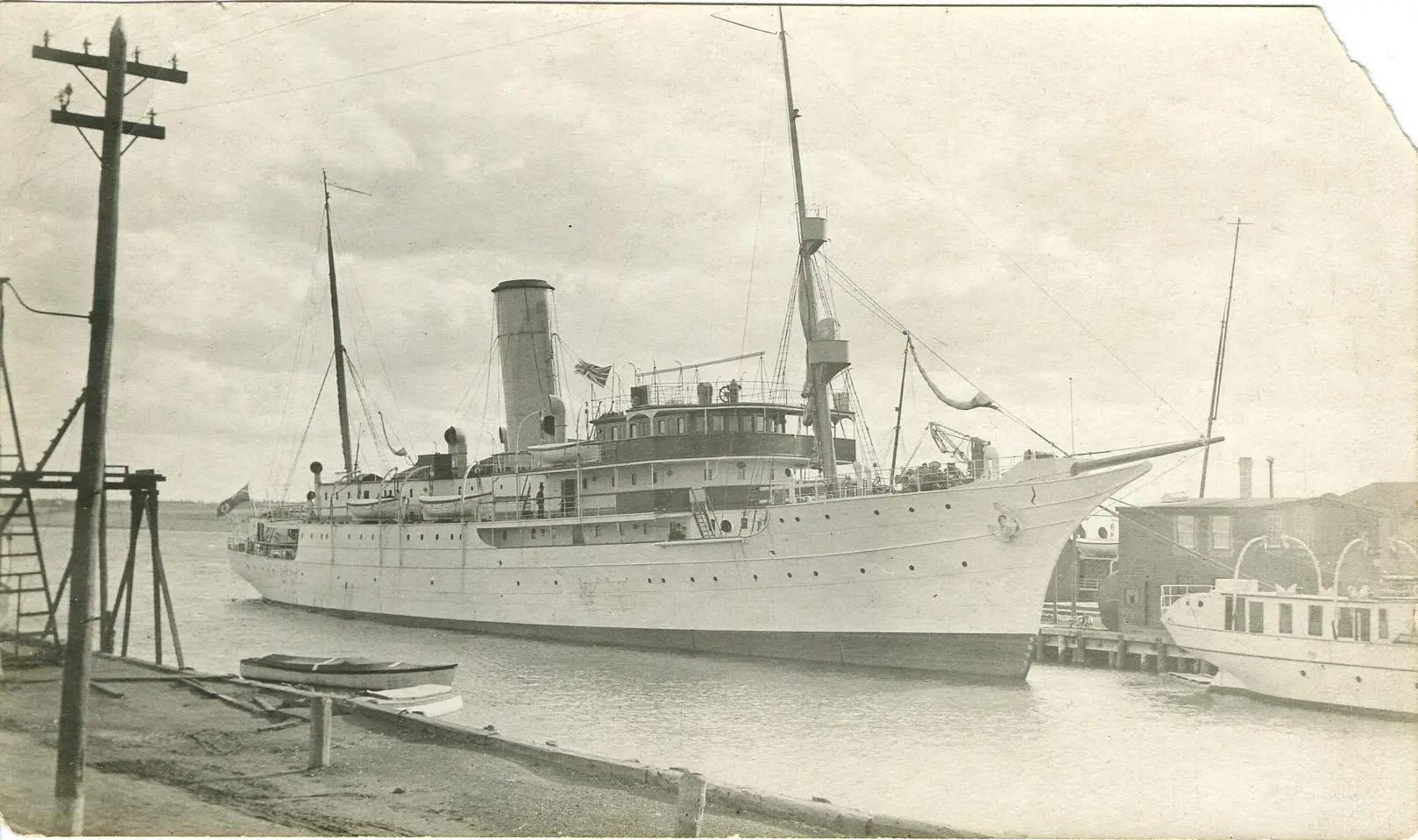

Наряду с ледоколами в то время использовались и ледорезы, предназначавшиеся для работы в битом и недостаточно спаянном льду. Эти суда преодолевали сопротивление льда за счет горизонтального усилия, раздвигая носовой частью льдины по сторонам. Характерная особенность формы обводов корпуса таких судов – нерезко выраженный подъем носа и кормы, а также наклон бортов судна и острая форма носовых ветвей ватерлинии. Примером такого типа судов является построенный в 1909 году в Англии «Ф. Литке» (76 х 14,5 х 5 м, 4850 т, 7000 л.с., скорость более 14 узлов). По своим ледовым качествам ледорезы значительно уступают ледоколам и в настоящее время не строятся.

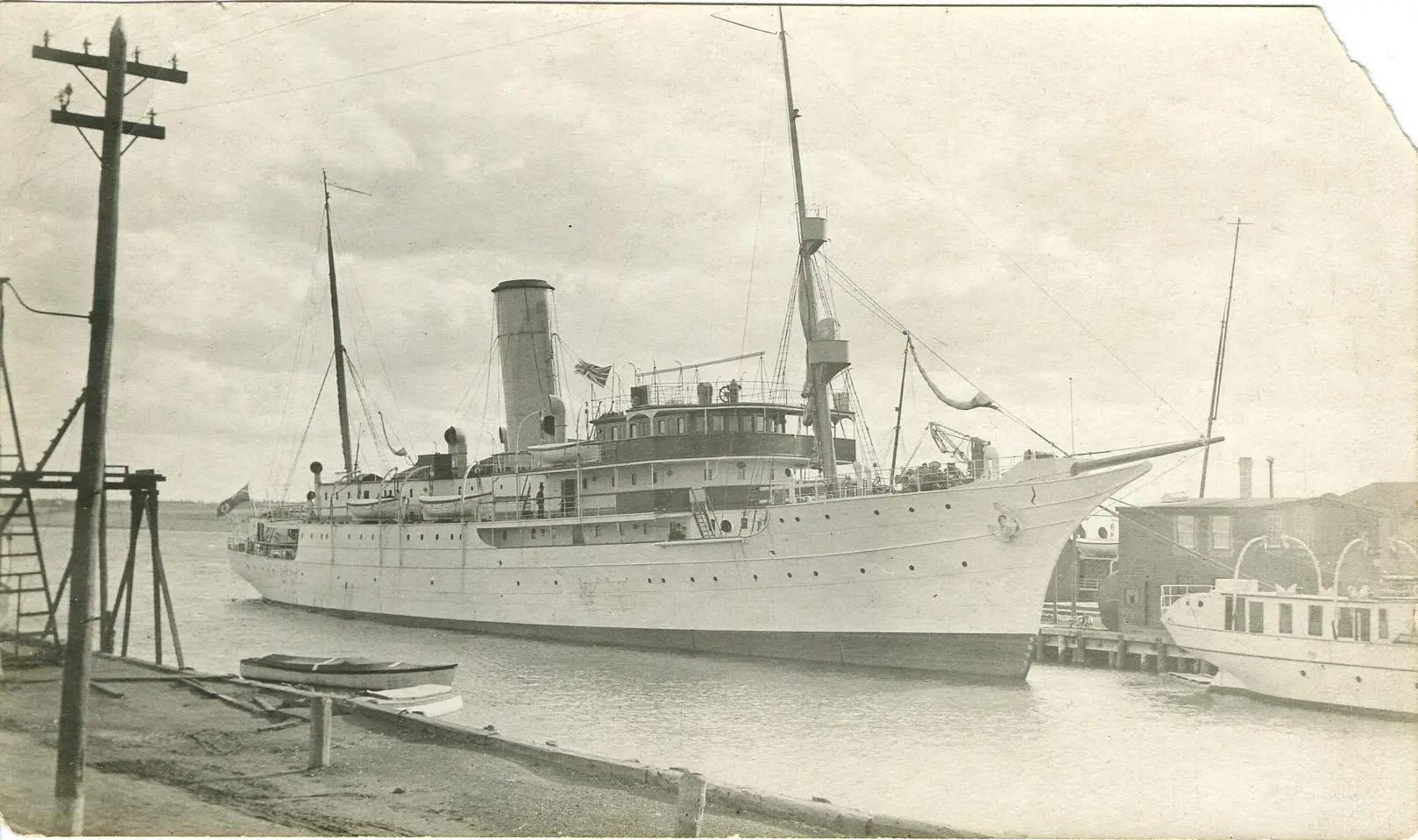

«Earl Grey», будущий ледорез «Федор Литке»

(из архива автора)

Модель ледореза «Литке»

(upload.wikimedia.org)

Ледоколы в Первой мировой и Гражданской войнах

Очередной толчок развитию ледокольного флота России дала первая мировая война. Выходы из Балтийского и Черного морей были блокированы Германией и Турцией, поэтому жизненно важные для России внешнеторговые перевозки, включая военные грузы, могли осуществляться только через порты Севера и Дальнего Востока. Основная нагрузка легла на расположенный в устье реки Северная Двина порт Архангельск, путь к которому шел через замерзающее на 4-6 месяцев в году Белое море (в 1913 году на него приходилось всего 2% грузооборота российских морских портов). Поэтому, царскому правительству пришлось срочно приобретать ледоколы за границей.

До 1917 года Россия закупила 6 морских и 7 портовых ледоколов. Первым из них стал приобретенный в 1914 году в Канаде ледорез «Earl Gray», переименованный в «Канаду» (позднее «III Интернационал», затем «Ф. Литке»). Прибыв в Архангельский порт 9 октября, ледорез продлил навигацию до начала января 1915 года (его работа была прервана аварией), проведя во льдах 146 судов. В 1915 году, также в Канаде, был закуплен ледокол «Минто», получивший имя «Иван Сусанин». В 1915 году в Англии на верфи Swan Hunter Wallsend on Tyne были заказаны ледоколы, названные именами русских народных героев: «Илья Муромец» (2461 т, 4000 л.с., 2 винта, 6 котлов, 14 узл., дальность плавания экономическим ходом 2300 миль), «Козьма Минин» и «Князь Пожарский» (4600 т, 75,6 х 17,4 х 8,4 м, 6500 л.с., 3 винта, в том числе один носовой, 6 котлов, 14 узл., экипаж 149 человек, дальность плавания экономическим ходом 4500 миль), на верфи Armstrong в Ньюкасле «Святой Александр Невский» (5600 т, 85,6 х 19,5 х 6,24 м, 7950 л.с., 3 винта, 16 узл.) и «Святогор» (10620 т, 98,5 х 21,6 х 9,1 м, 10000 л.с., 3 винта, 15 узл.). В Канаде был приобретен строившийся «Дж. Д. Хейзен», получивший имя «Микула Селянинович» (8000 л.с.). «Илью Муромца» часто путают с носившим то же название, но значительно меньшим, ледоколом Владивостокского порта, построенным вместе с однотипным «Добрыней Никитичем» в Шанхае (Китай) и в 1916 году вошедшим в состав Сибирской флотилии. В 1922 году белогвардейцы увели его за границу, а «систершип» до конца 50-х годов работал в составе советского флота на Дальнем Востоке.

Ледокол «Добрыня Никитич»

(upload.wikimedia.org)

Читать дальше