Спасательные средства включали шесть шлюпок и моторный баркас. Имелись также рабочая шлюпка и шлюпки-ледянки.

Ледоколы были оснащены современными средствами радиосвязи и электронавигационным оборудованием: гирокомпасом, эхолотом и электрическим и гидравлическим лагами. Имелась судовая АТС на 60 номеров.

Суда были оборудованы столовой-клубом, красным уголком, санитарным блоком, кинозалом и другими общественными помещениями.

Головной ледокол «И. Сталин» был спущен на воду 29 апреля 1937 года, а 23 августа следующего года он вышел в свой первый арктический рейс. К концу августа 1941 года закончили постройкой и его «систершипы». Внешне две пары ледоколов легко отличить по дымовым трубам: у судов ленинградской постройки они вертикальные, а у николаевских – с наклоном в 1/12 назад.

Ледокол «В. Молотов», 1940 год

(upload.wikimedia.org)

Все четыре ледокола находились в строю в течение долгого времени. "А. Микоян", "Адмирал Лазарев" (бывший "Л. Каганович") и "Адмирал Макаров" (бывший "В. Молотов") были исключены из списков флота в конце 60-х годов. А капитально перестроенную в 1958 году во Владивостоке "Сибирь" (такое название получил головной "И. Сталин") сдали на слом только в 1973 году. В конце 50-х годов ледоколы перевели с угля на жидкое топливо, что увеличило их автономность. В кормовой части была оборудована вертолетная площадка (при этом была демонтирована грот-мачта).

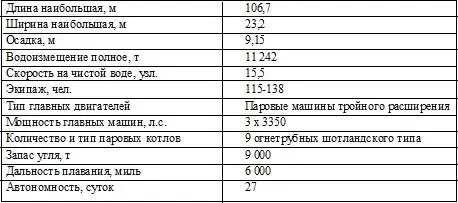

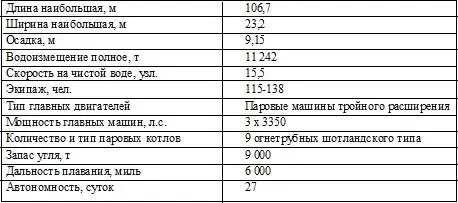

Основные технические данные ледоколов типа «И. Сталин» (проект 51)

В свою первую арктическую навигацию 1938 года «Сталин» (капитан В.И. Воронин) успешно осуществлял проводку судов в Карском море. В конце навигации он сделал попытку вызволить из ледового плена ледокольный пароход «Седов», дрейф которого через полярный бассейн начался еще 23 октября 1937 года.

Несмотря на позднюю осень и чрезвычайно тяжелые условия ледового плавания, сложившиеся в 1938 году, «Сталину» удалось дойти до 83-й параллели. От «Седова», дрейфовавшего севернее Новосибирских островов, его отделяли всего 50 миль. Но сплошное ледовое поле преодолеть не удалось. К тому же было решено не рисковать новым ледоколом. «Сталин» повернул обратно. Произошло это 29 августа 1938 года. «Седов» остался в ледовом дрейфе.

В следующем году ледокол «Сталин» впервые в истории полярного мореплавания прошел Северным морским путем с запада на восток и обратно в одну навигацию, проведя большое количество судов. На его борту находился штаб проводки во главе с начальником Главсевморпути И.Д. Папаниным. Он руководил всеми транспортными операциями как на западе, так и на востоке Арктики с помощью радиосвязи. Ледоколом командовал капитан М.П. Белоусов.

В самом конце 1939 года ледокол «Сталин» снова предпринял попытку освободить из ледового дрейфа пароход «Седов». К тому времени это легендарное судно, вмерзшее в ледовое поле, выносило в Гренландское море. Подходил к концу беспримерный дрейф «Седова», продолжавшийся уже более восьмисот суток. Пятнадцатью смельчаками на борту судна во главе с капитаном К.С. Бадигиным был собран громадный научно-исследовательский материал – в 39 точках были измерены глубины океана, выполнено 43 глубоководных океанологических станций и 10 станций по измерению течений, в 78 пунктах определены элементы земного магнетизма. 29 августа 1939 года «Седов» достиг самой северной точки своего дрейфа – 86°40´ с.ш., 47°55´ в.д., то есть на 82 километра перекрыл рекорд «Фрама». Но Нансен построил «Фрам» специально для дрейфа во льдах – яйцеобразная форма корпуса облегчала выжимание судна вверх при ледовых сжатиях, прямостенный же корпус «Седова» не был приспособлен к сжатиям. А ведь только за осенние месяцы 1938 года он выдержал 51 сжатие!

Современному читателю трудно представить себе, каким вниманием всей страны пользовался этот дрейф, какой популярностью, уже после его окончания, пользовалась эта история! А тогда, в декабре 1939 года, к этой точке стремился ледокол «Иосиф Сталин». Начальником спасательной экспедиции был назначен И.Д. Папанин, ледокол вел капитан М.П. Белоусов. Море штормило. Ледоколу, обладавшему, как и все суда этого типа, стремительной бортовой качкой, пришлось очень нелегко уже через несколько дней после выхода из Мурманска на север. Ледокол принимал на палубу во время хода много воды. Судно было вынуждено лечь в дрейф, который продолжался трое суток. Началось сильное обледенение надстройки.Судно получило дополнительную нагрузку, увеличилась осадка, временами возникал большой крен. Чтобы облегчить ледокол и уменьшить осадку, пришлось откачать за борт пресную воду, надеясь пополнить ее запас потом, на Шпицбергене. Где только было возможно, откалывали лед с палубных надстроек, мачт, вант. Сильными ударами волн обломало носовой фальшборт с обоих бортов. С палубы унесло парадный трап, смыло весь палубный груз, бочки с топливом. Сорвало и унесло в море моторную шлюпку.

Читать дальше