В приложении к книге представлены количественные результаты исследования – базовые и производные таблицы с пояснениями, позволяющие читателям более полно оценить основательность эмпирической составляющей работы, а для исследовательского коллектива являющиеся солидным заделом для движения вперед.

На заключительном этапе проекта, в 2021 г., предполагается осуществить анализ явлений политической консолидации и дифференциации в российском социуме, складывания массовых социальноклассовых группировок на основе общности стоящих перед ними общих и частных проблем, на базе выявившихся за десятилетия российской трансформации интересов, понимания путей и перспектив их реализации. Результаты авторы надеются представить в четвертой книге серии публикаций по проекту ИС ФНИСЦ РАН о политических изменениях в России.

1. Власть в России: политическая, публичная, представительная?

Исследования 2009–2019 гг. показали, что последнее десятилетие (фактически последнюю четверть века) в России в публичном дискурсе в качестве нормативно-ценностных оснований российского социума и государства преобладают, если не господствуют, выгода, сила и собственность и т. п., оттесняя закон и права человека, свободу и равенство, доверие, традицию и мораль (см. рис. 1).

Рис. 1. Нормативно-ценностные основания российского общества – реальность и образ желаемого, 2009–2019 гг., в %

По Х. Арендт, индивид в античном полисе принадлежит двум порядкам существования, которые, несмотря на многовековые трансформации, по сей день сохраняют принципиальное значение:

✓ как собственник, он озабочен частным благом,

✓ как гражданин – общим благом, поэтому участвует в публичной деятельности [18] Арендт Х. А Vita activa, или О деятельной жизни. СПб.: Алетейя, 2000. С. 34–37.

.

Его достижение требует особых качеств: способность к действию и речь. Всякое политическое действие осуществляется через речь, а не насилие.

Властные отношения выстраиваются в политические отношения посредством диалога, переговоров, в отношения господства – через консервацию принуждения. Идеал-типическая модель современной политики опирается на существующие теоретические разработки. Ее основные характеристики:

• конфликтность – на основе идентификации по принципу «свой – чужой»;

• агонизм – соперничество «по правилам»;

• универсализм норм – известные и общепризнанные «правила игры»;

• конкуренция и свободный выбор альтернатив;

• целеполагание – стратегические цели, относящиеся к «общему благу».

Политика не сводится к властным отношениям и не отождествляется, как учил Макиавелли и другие практики власти, с борьбой за власть.

Главное – поиск определения общественного блага, путей его достижения, выработка и продвижение сценариев и проектов развития.

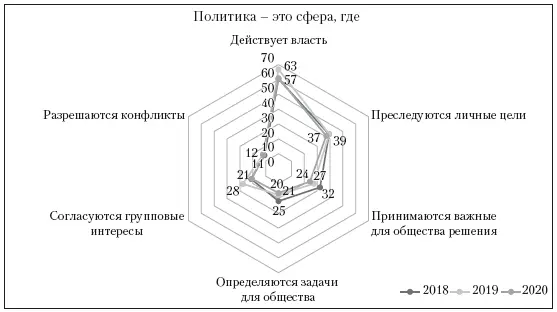

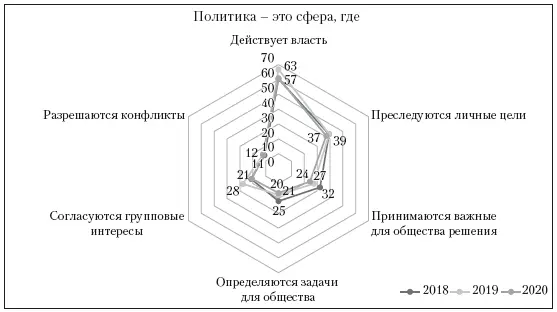

Что понимают под политикой россияне? (см. рис. 2).

Рис. 2. Понимание политики, 2018–2020 гг., в %

Совершенно очевидно, такое понимание политики устойчиво.

В сегодняшней России трудно обнаружить современную политику как производство властными акторами и гражданами альтернатив развития, вокруг которых в публичном пространстве формируются полюса конкуренции между сторонниками и противниками решений, ориентированных на общее благо и затрагивающих судьбы множества индивидов и массовых групп.

Россияне воспринимают политику как некое «место», ограниченное и закрытое, своего рода «зону власти», где непублично и неформально действуют политики ради реализации личных или узкогрупповых целей; при этом существующий властный порядок не увязывается с порядками правовым и моральным (расхожее определение «политика – грязное дело»).

Понимание политики становится более подвижным в ответах на вопрос о правилах политической деятельности. Представления респондентов разделяются (см. рис. 3).

Рис. 3. Отношение к суждению, 2018–2020 гг., в %

Одна, меньшая, часть опрошенных (до 20 %), представляющая, как было показано ранее, поле политики, полагает, что в политике есть правила. Для большинства же респондентов таких правил нет или они им не известны. Динамика ответов в последние годы позволяет сделать осторожное предположение, что политика (или то, что под ней понимают в России) становится менее публичной и менее предсказуемой: с 2018 г. доля граждан, не знающих правил политики, выросла на 20 п.п. – с 23 до 43 %, а тех, кто говорит об «игре без правил», увеличилась на 16 п.п. и достигла 45 % опрошенных.

Читать дальше