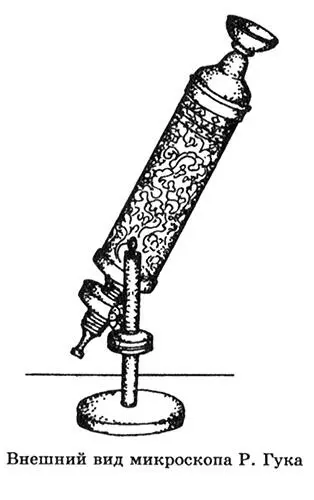

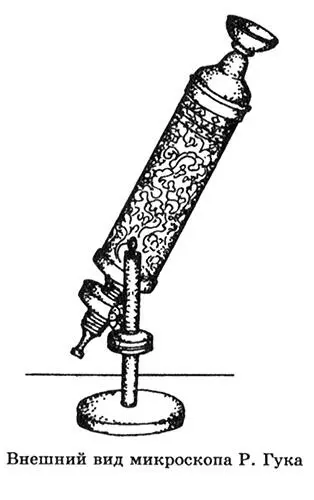

Но проходит немногим более полвека, и ситуация в корне меняется. Английский оптик P. Гук усовершенствовал трехлинзовый микроскоп и с его помощью открыл в 1665 г. существование клеток. В 1675 г. голландский естествоиспытатель А. Левенгук собственными силами создает это замечательное устройство и открывает инфузорию. Впоследствии Левенгук обнаружил немало других занятных «зверьков» (аниманкулов) — разнообразных бактерий. Кроме того, биолог открыл эритроциты (красные кровяные тельца) и сперматозоиды.

Ученый занимался усовершенствованием микроскопов и всего изготовил порядка 400 моделей. Его творение стало общепризнанным символом биологической науки. Современные оптические микроскопы, применяемые в медицине, микробиологии и прочих биологических науках, являются гораздо более сложными устройствами, обладающими значительным увеличением. Их оптическая система, тем не менее, по-прежнему состоит из окуляра и объектива. Зрительная трубка, несущая в себе линзы, называется тубусом. Тубус крепится на тубусодержателе, устройство которого допускает вертикальные движения тубуса для достижения фокусировки.

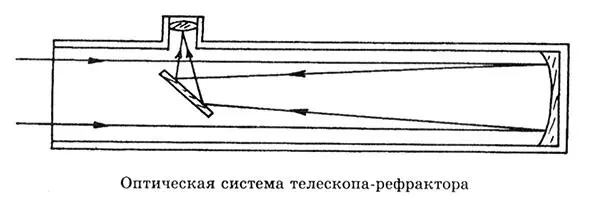

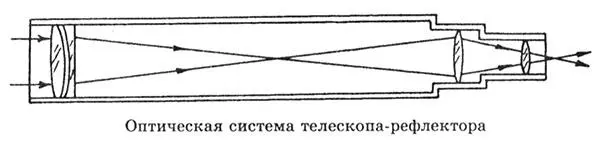

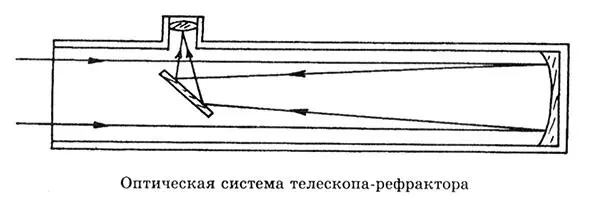

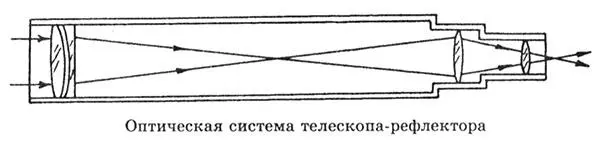

Дальнейшая судьба оптических изобретений удивительна. Самым примечательным событием за всю историю конструирования телескопов следует назвать необычную технологическую конкуренцию между рефлекторами и рефракторами, затянувшуюся вплоть до XX в. Когда в начале XVIII столетия и компактные, и огромные универсальные рефлекторы, казалось бы, полностью потеснили рефракторные телескопы, вскрылись многочисленные недостатки зеркал. Зеркала тускнеют, их изготовление очень дорого, кроме того, стекла часто ломаются под тяжестью собственного веса.

В начале второй половины XVIII в., после получения в 1758 г. новых сортов стекол, в астрономии наступил период двухлинзовых объективов. Первый из них, т. н. объектив-ахромат, был построен англичанином Дж. Доллондом, отчего многие модели объективов этого типа получили название доллондовых труб. По прошествии некоторого времени рефрактор был усовершенствован немецким астрономом Й. Фраунгофером.

Фраунгоферовские телескопы в XIX в. становятся главным инструментом астрономов. И только со второй половины XIX в. зеркальные телескопы вновь занимают прежние позиции. Полностью они не вытеснили рефракторы и по сей день, однако являются наиболее значимыми инструментами ученых. Зеркальные системы в наше время главенствуют в науке. Учеными строятся рефлекторы со все большим размером зеркала.

Самое большое цельное зеркало установлено на телескопе Зеленчукской обсерватории в Ставрополье. Его диаметр составляет 6 м. Гораздо крупнее сборные большие зеркала, составляемые из маленьких. Два телескопа Кека, установленные на Гавайях, представляют собой спаренную оптическую систему и имеют общее на двоих зеркало диаметром 85 м. Истинные размеры зеркал в этой системе составляют всего 1,8 м. Малые зеркала числом 36 объединяются в одно 10-метровое зеркало, установленное на одном телескопе. На втором установлено точно такое же. Расстояние между телескопами равно 85 м. Компьютер объединяет оба телескопа в один с гигантской, 85-метровой базой.

Сегодня телескопом называют практически любое устройство, предназначенное для приема волновой энергии всех видов из мирового пространства. Если рефлекторы и рефракторы принимают исключительно волны видимого света, то есть телескопы, которые способны принимать ультрафиолетовые, инфракрасные, рентгеновские и радиоволны, а также гамма-лучи. Таким образом, астрономы изучают космос по поступающему из него излучению с любой частотой из всего диапазона.

Естественно, ультрафиолетовые телескопы или радиотелескопы имеют мало общего в техническом плане с оптическими системами. Однако удобное название прочно закрепилось за устройствами для наблюдения за космическими телами и процессами. Ультрафиолетовые телескопы предназначены главным образом для изучения поверхности Солнца, поскольку оно испускает много ультрафиолета.

Инфракрасное излучение несет информацию о тепловом режиме на планетах. Оно свободно проходит сквозь планетные атмосферы и представляет собой поток энергии от неодинаково нагретых участков космического тела. Инфракрасные лучи позволяют более результативно изучать колоссальные газовые скопления в мировом пространстве, строение далеких звезд и т. д. Рентгеновские лучи особо информативны при изучении рентгеновских пульсаров и прочих источников этого излучения, гамма-лучи позволяют наблюдать уникальные внегалактические гамма-источники, а радиоволны одинаково хороши для исследования почти всех космических объектов.

Читать дальше