См. дискуссию об «имперскости» СССР: Суни Р. Диалектика империи: Россия и Советский Союз // Новая имперская история постсоветского пространства. Казань, 2004; Martin T. An Affirmative Action Empire: The Soviet Union as the Highest Form of Imperialism // A State of Nations: Empire and Nation-Making in the Age of Lenin and Stalin / R.G. Suny, T. Martin (Ed.). N.Y.: Oxford University Press, 2001.

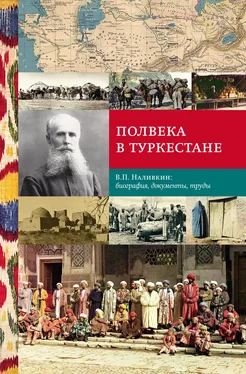

Замечу, что в западной литературе фигура В. П. Наливкина и его биография не получили должного освещения. Он обычно упоминается либо как «востоковед», либо как «администратор» (см.: Pierce R.A. Russian Сentral Asia, 1867–1917. A Study in Colonial Rule. Berkeley, Los Angeles: University of California Press, 1960. P. 215; Khalid A. The Politics of Muslim Cultural Reform: Jadidism in Central Asia. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 1998. P. 71, 179–180; Brower D. Turkestan and the Fate of the Russian Empire. London, N.Y.: Routledge Curzon, 2003. P. 68).

См.: Владимир Петрович Наливкин // Историография общественных наук в Узбекистане. Биобиблиографические очерки / Сост. Б.В. Лунин. Ташкент, 1974. С. 247–258; Лукашова Н.М. Научная и просветительская деятельность русских исследователей в Средней Азии в конце XIX – начале XX в. В. П. Наливкин: Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. М., 1991 (см. также: Лукашова Н. В. П. Наливкин: еще одна замечательная жизнь // Вестник Евразии. 1999, N1-2(67)); См. также биографическую справку Д.Ю. Арапова о В. П. Наливкине на с. 11–15 настоящего издания.

По другим источникам, в Казани ( Лукашова Н. В. П. Наливкин. С. 38).

Жена Наливкина – Мария Владимировна (в девичестве Сарторий), выпускница института благородных девиц, заслуживает особого разговора в отдельной статье. У четы Наливкиных было 4 ребенка.

О военно-народном управлении см.: Абашин С.Н. Империя и местное самоуправление: идеология реформ в русском Туркестане в конце XIX – начале XX в. // Пространство власти. Исторический опыт России и вызовы современности. М., 2001.

«Очерки землевладения в Наманганском уезде», «Вопросы туземного земледелия» (1880), «Топливо в Наманганском уезде» (1880), «Киргизы Наманганского уезда» (1881), «По поводу книги А.Ф. Миддендорфа “Очерки Ферганской долины”» (1883), «Заметки по вопросу о лесном хозяйстве в Фергане» (1883) и др.

Наливкину, как лучшему знатоку туземных языков, был доверен перевод на «сартовский язык» Положения об управлении Туркестанского края 1886 г., некоторых других официальных документов.

«Русско-сартовский и сартовско-русский словарь общеупотребительных слов, с приложением краткой грамматики по наречиям Наманганского уезда» (Казань, 1884); «Краткая история Кокандского ханства» (Казань, 1886); «Очерк быта женщины оседлого туземного населения Ферганы» (Казань, 1886).

Комиссии о деятельности органов Министерства земледелия, о порядке заведования государственным имуществом в крае, о порядке отчуждения и пользования пастбищными местами.

Привилегией чина 4 класса было, в частности, обращение «Его Превосходительство».

Комиссии по ревизии хозяйства Ташкентской городской управы, по пересмотру действующих по Закаспийской области узаконений.

«Очерк благотворительности у оседлых туземцев Туркестанского края» (Справочная книжка Самаркандской области (СКСО). Вып. 5. Самарканд, 1897); «Ислам и закон Моисея» (СКСО. Вып. 6. Самарканд, 1899); «Что дает среднеазиатская мусульманская школа в общеобразовательном и воспитательном отношениях?» (Туркестанский литературный сборник в пользу прокаженных. СПб., 1900); «Положение вакуфного дела в Туркестанском крае до и после его завоевания» (Ежегодник Ферганской области. Т. 3. 1904).

Наливкин В.П., Усов Г., Вирский М., Лапин С. А., Вяткин В.Л. Краткий обзор современного состояния и деятельности мусульманского духовенства, разного рода духовных учреждений и учебных заведений туземного населения Самаркандской области с некоторыми указаниями на их историческое прошлое // Сборник материалов по мусульманству. СПб., 1899. Т. 1.

«Руководство к практическому изучению сартовского языка» (Самарканд, 1898); «Руководство к практическому изучению персидского языка» (Самарканд, 1900). В рукописи остался «Русско-узбекский словарь», который Наливкин составлял на протяжении всей своей жизни.

По другой версии, это был печатный орган большевиков (Лукашова Н.М. Научная и просветительская деятельность. С. 39). В действительности Ташкентская группа РСДРП не разделилась на меньшевиков и большевиков, хотя М.В. Морозов, который был редактором «Русского Туркестана» с конца 1905 г. и до своего ареста летом 1906 г., числился сторонником последних. Даже в 1917 г. туркестанские социал-демократы сохраняли организационное единство. Сам Наливкин никогда не выражал своих однозначных симпатий меньшевикам или большевикам, поддерживал отношения со сторонниками обеих фракций, но, возможно, с большей симпатией относился к менее воинственной позиции меньшевистских лидеров.

Читать дальше