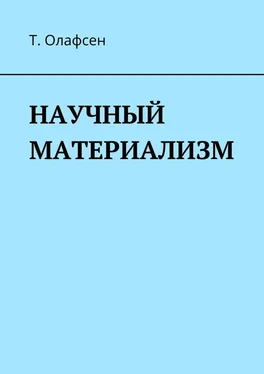

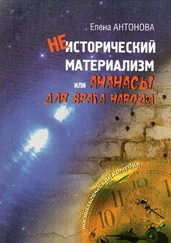

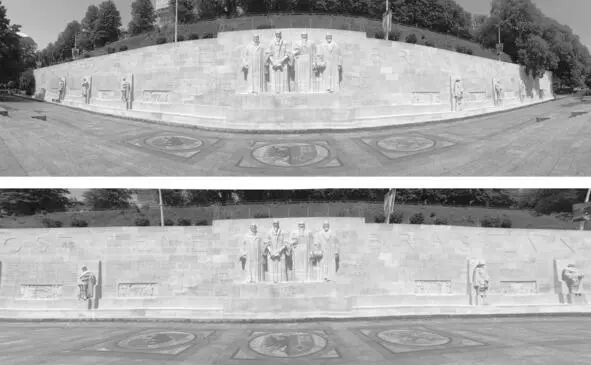

Действительная сложность наблюдаемых нами предметов (вверху) и простота воспринимаемых глазом изображений (внизу)

Доля видимого света среди разнообразия электромагнитных волн

Проблема эта велика, но и на ней список проблем восприятия не заканчивается. Наши органы чувств также подвержены природным ограничениям, которые дополнительно обедняют и искажают информацию, собираемую нами о мире. Одним из примеров здесь может послужить наличие слепых пятен в зрительной области глаз. Это такие зоны, которые есть в поле зрения каждого человека и где вы ничего не видите. Часто это может привести к тому, что, быстро взглянув на предмет или изображение, вы не увидите какую-нибудь небольшую, но важную его деталь. Ещё гораздо серьёзнее на качество воспринимаемых нами изображений влияет то, что фокус внимания у нас настроен только на центральную часть изображения, а периферийная область зрения выглядит для нас невыразительно и плохо различима.

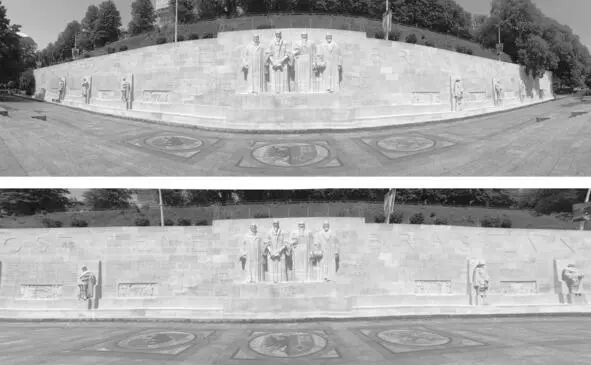

Приблизительно так действует слепое пятно, когда реальный наблюдатель смотрит одним глазом в область перекрестия

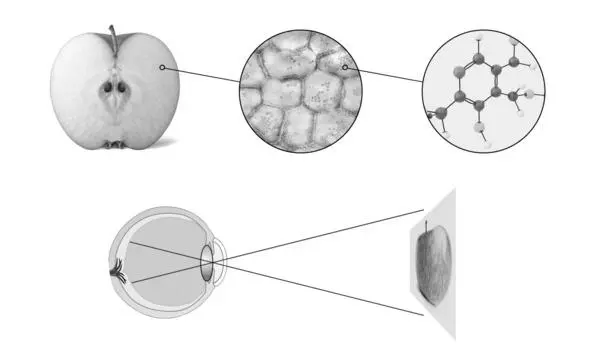

Следующая проблема заключается в том, что, попадая внутри мозга в центр анализа и обработки входящей зрительной информации, изображение претерпевает обязательное искажение его геометрических форм, чтобы подогнать его под более привычный для нас способ мыслить. Например, по всем правилам оптики, длинные горизонтальные линии выше и ниже уровня наших глаз попадают к нам на сетчатку в виде кривых, но если вы зайдёте в прямоугольную комнату, то грани на стыке стен и потолка покажутся вам прямыми. Это объясняется тем, что мы имеем большой опыт взаимодействия с прямыми линиями и прямоугольными предметами, и в нашем сознании хранятся идеи таких форм; центр обработки, определив по некоторым признакам, что в данном случае предположительно имеют место прямые линии, применяет к изображению алгоритм выравнивания, и наше сознание получает образ, значительно искажённый относительно оригинального.

Как изображение проецируется на сетчатку глаза (вверху) и как мы его воспринимаем после обработки мозгом (внизу)

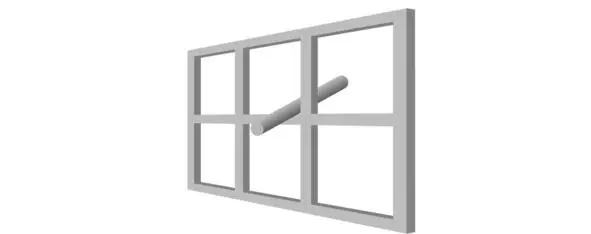

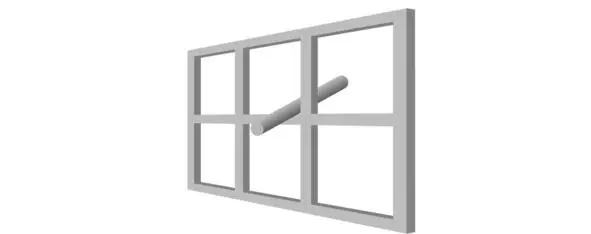

Каждый желающий может с удивлением для себя обнаружить корректирующую силу своего центра обработки изображений, наблюдая всего лишь вращающееся «окно Эймса», хотя бы на видео. Вы почувствуете, что с вашим восприятием происходит нечто невообразимое, хотя на самом деле вы будете наблюдать весьма простой физический объект. Всё дело в том, что ваш мозг, видя нечто, похожее на окно, автоматически применяет к предмету алгоритмы обработки, сохранённые для окон. Когда у вас возникнут мысли о совершенстве человеческого разума, вспомните, в какое замешательство может привести человека вращающаяся трапеция.

Окно Эймса

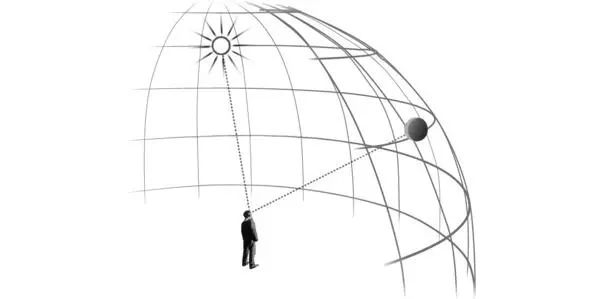

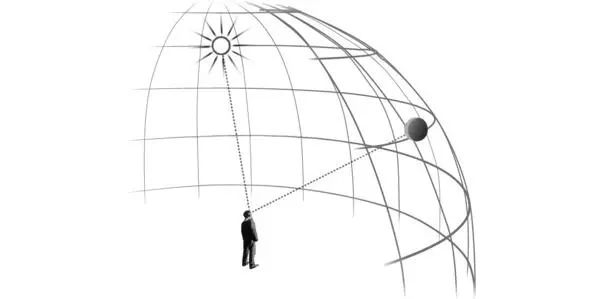

Что же касается, например, небосвода, то здесь, наоборот, у нас нет опыта физического контакта с ним, поэтому спонтанным образом мы воспринимаем его как купол, все части которого равноудалены от нас. В связи с этим подавляющее большинство людей никогда не отдаёт себе отчёт в том, что Солнце находится от нас приблизительно в 500 раз дальше, чем Луна, и иногда это приводит к занятным кажущимся парадоксам при наблюдении на небе одновременно двух этих небесных тел.

Визуально воспринимаемые расстояния до Солнца и Луны на небосводе, которые интуитивно кажутся одинаковыми

При таком состоянии вещей не приходится сомневаться, что внешний действительный мир представлен внутри нашего сознания обескураживающе неполноценно и даже ущербно. Наше представление о нём подобно простейшему эскизу художника, в то время как действительный мир подобен величайшей картине, поражающей наблюдателя неисчерпаемой сложностью и богатством красок; при этом даже эскиз пишется в сюрреалистическом стиле. Осознав это, кто-то, возможно, станет недоумевать, почему человеку и другим живым существам даны органы чувств, которые не позволяют воспринять основную часть богатства информации о предметах. Но если мы разберёмся в теории эволюции, то выясним, что у биологических видов развиваются только такие органы, которые позволяют им относительно благополучно выживать и размножаться, и при достижении этой цели развитие заканчивается. В природе никогда не было замечено некое начало, которое заставляло бы органы продолжать развиваться до неких наивысших, совершенных форм даже тогда, когда это не является необходимым для выживания. Таким образом, в полном соответствии с принципами эволюции, у нас сформированы такие органы чувств, которые позволяют нам взаимодействовать с внешним миром достаточно эффективно для успешного выполнения нашей биологической задачи, и не более того. И поскольку наши органы чувств действительно позволяют нам справляться с решением большинства насущных задач, можно было бы умиротвориться на этом и более не возвращаться к проблеме неполноценного отражения мира внутри нашего сознания. Но нам неизбежно приходится столкнуться с произрастающей из неё иной когнитивной проблемой, которая состоит в том, что образы, формируемые в нашем сознании через восприятие предметов действительного мира, смешиваются с образами, которые имеют иное происхождение. Одна из категорий таких образов – воспоминания. Нам постоянно приходится иметь с ними дело, иногда мыслимые нами образы из прошлого даже превышают по своей информативности воспринимаемое нами в настоящем времени, и, тем не менее, эти образы не являются проекциями наблюдаемых в данный момент действительных сущностей, находящихся вне нашего сознания. Ещё одна категория – фантазии. Эти образы являются продуктами анализа или синтеза образов из памяти, их намеренным искажением либо визуализацией чистых идей. И, наконец, галлюцинации. Нарушение процессов восприятия, передачи и обработки информации внутри организма индивида спонтанно приводит к формированию в его сознании образов, которые отражают предметы действительного мира со значительно большими искажениями, чем это происходит в норме, либо вовсе не соответствуют чему-то действительному. Все эти различные по своему происхождению и качеству образы могут одновременно присутствовать в нашем сознании, затуманивая ясность нашего представления о внешнем мире.

Читать дальше