Применение цветофильтра удлиняло экспозицию, поэтому для съемки желательно было иметь объектив бо́льшей светосилы. Лучшие результаты получались в том случае, когда желтое стекло фильтра находилось за матовым стеклом, перед пластиной (пейзаж при закатном свете мог хорошо получиться и без использования желтого фильтра). Автор рекомендовал готовые изопластины фабрики Отто Перутца, эмульсия для которых составлялась по указаниям профессора Мите. Аналогичные пластины выпускали и фабрики Эдвардс, Люмьер, Илфорд и др.

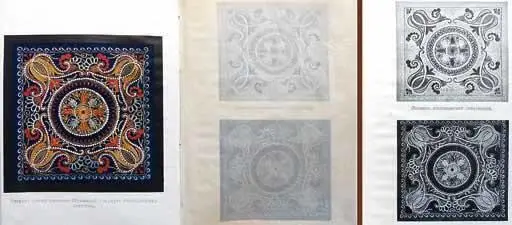

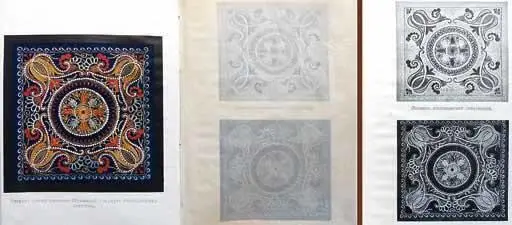

Шелковый ковер (слева). Его фото (справа): на обычную пластину (вверху), на изопластину (внизу).

Изопластины возможно было приготовить в домашних условиях из обычных бромосеребряных пластин (для этого более всего подходили пластины фирм, названных выше). Пластины погружались в специально приготовленный раствор краски при слабом свете красного фонаря. После промывки сушились в течение 6–7 час. в специальном шкафу (авторский чертеж сушильного шкафа прилагался). Пластины могли сохранять свои изосвойства в течение месяца. При съемке на приготовленные таким образом пластины можно было обойтись без желтого фильтра, и экспозиция удлинялась незначительно.

Вставку в кассеты и вынимание изопластин следовало производить в полной темноте. Проявитель нужно было готовить непосредственно перед проявлением. Проявлять следовало сильнее, так как в фиксаже плотность негатива значительно ослабевала.

Желтый фильтр также возможно было изготовить дома из раствора краски и желатина. Густота окраски фильтра и, значит, сила его воздействия и время экспозиции могли быть различными; не следовало делать окраску слишком густой: в этом случае, получив прекрасную проработку облаков, возможно было потерять детали ландшафта. Существовали и специальные растворы, дававшие возможность избежать ореолов на позитиве; они наносились на обратную сторону пластинки прямо перед съемкой, а перед проявлением стирались влажной тряпкой.

«Лица, начавшие работать с изопластинками, редко возвращаются к обыкновенным бромосеребряным пластинкам», – писал Прокудин-Горский в конце брошюры. Подробные описания, комментарии, советы профессионала были крайне важны для российского фотографа: далеко не в каждом городке можно было купить готовые импортные изопластины, преимущество которых было налицо; в то же время бромосеребряные пластины получили уже достаточно широкое распространение и могли быть доработаны по желанию в домашних условиях.

В начале XX в. Прокудин-Горский входил в правление V отдела ИРТО. Помимо него в правление входили вышеупомянутые исследователь А. К. Ержемский, фотограф их императорских величеств Л. С. Левицкий и специалист в области научно-технической фотографии В. И. Срезневский. В правление входили также популяризатор науки и техники, стенограф, редактор и переводчик Павел Матвееевич Ольхин (1830–1915), автор и редактор популярного самоучителя по фотографии Михаил Артемьевич Ризников, изобретатель в области полиграфии Георгий Николаевич Скамони (1835–1907), преподаватель термодинамики в Горном институте Санкт-Петербурга Владислав Александрович Тюрин (1862–1908), Карл Андреевич Честерман; владелец фотоателье «А. Ренцъ и Ф. Шрадеръ» Фридрих Людвиг Генрихович Шрадер (1854–1931).

Намерение Прокудина-Горского «знакомить господ любителей с различными интересными фотографическими работами, как уже существовавшими, так и новейшими» было реализовано им как редактором журнала «Фотограф-Любитель».

В 1890–1905 гг. редактором-издателем ежемесячного иллюстрированного журнала «Фотограф-Любитель», органа Одесского, Казанского, Крымского, Саратовского, Эстляндского фотографических обществ, Дамского фотографического кружка Российского женского благотворительного общества, Бакинского фотографического кружка и Тифлисского общества фотографов-любителей, был Адриан (Андриан) Михайлович Лавров. Пост редактора он оставил по болезни и переехал на жительство в Лугано, Швейцария. Там его позже навещал Прокудин-Горский.

Журнал знакомил читателей с новинками в сфере фотографии и фототехники. Так, № 1 за 1904 г. сообщал, что посетители Выставки немецкого фотографического общества в Дрездене оказались крайне заинтересованы видом Неаполитанского залива, напечатанным размером 12 м в длину и полтора метра в высоту. Для увеличения использовалась панорама из шести снимков, каждый размером 21×27 см. В России фотографические сверхувеличения, получившие наименование «монументальная фотография», стали популярными уже в советское время: в начале 1930-х гг. они использовались для пропаганды успехов первой пятилетки. Так, портреты Ленина и Сталина размером 9×25 м стали частью украшения площади Свердлова в Москве к 1 Мая 1932 г. в проекте Густава Густавовича Клуциса (1895–1938) «ДнепроГЭС – величайшее достижение социалистической индустриализации». В дальнейшем монументальная фотография нередко становилась частью праздничного оформления городского пространства, была одним из компонентов экспозиции на открывшейся в 1939 г. Всесоюзной сельскохозяйственной выставке.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу