1 ...7 8 9 11 12 13 ...34 Несмотря на трагедию, развитие авиации после полета Столыпина набирало обороты, и за это нужно отдать должное Русско-Балтийскому вагонному заводу, а также председателю Совета акционерного общества Михаилу Владимировичу Шидловскому. Он родился в семье воронежского помещика, окончил Морской кадетский корпус и Александровскую военно-юридическую академию, совершил кругосветное плавание на клипере «Пластун». Выйдя в отставку, поступил на службу в Министерство финансов, являлся членом Государственного совета Российской империи, а с 1900 года был действительным статским советником. Видя удручающее состояние РБВЗ, куда был вложен весь его капитал, решил лично заняться его реорганизацией. Не имея опыта с промышленными предприятиями, Шидловский смог разобраться в тонкостях управления заводом. Были перестроены некоторые здания, произведена замена оборудования, были применены новые методы управления процессом. Вскоре состояние убыточного предприятия сильно изменилось. В 50 цехах трудилось около четырех тысяч человек. Основной продукцией были вагоны – пассажирские, товарные, трамвайные, а также был выпуск сельскохозяйственной техники. В 1908 году было организовано первое производство отечественных автомобилей. В июне 1909 года первая машина была презентована. Как описывалось ранее, качество автомобилей было на высоком уровне.

Шидловский обратил внимание на авиационную промышленность, закономерно решив, что нужно изготавливать отечественные самолеты на своих заводах. Для этого требовался опытный авиаконструктор, на место которого отлично подходил Сикорский.

В 1912 году авиационное отделение было перенесено в Петербург, куда и приехал Сикорский со своими коллегами. Первым был собран С-8 «Малютка» – учебный биплан с двигателем «Гном» в 50 л. с. В разработке находились С-6Б и С-7, которые специально готовились для участия во втором конкурсе военных аэропланов. С-6Б имел схему, размеры и конструкцию, в основном идентичные своему предшественнику С-6А, но в двухместном варианте. На самолете установили двигатель «Аргус» в 100 л. с. с приспособлением для запуска из кабины. В кабине же были установлены приборы: указатель скорости, указатель скольжения и тангажа, указатель давления бензина, бензиномер и часы. Модель С-7 воплощала концепцию скоростного самолета, являясь двухместным монопланом. Чуть позже, в 1913 году, был выпущен С-9 «Круглый», но модель оказалась неудачной, хотя опыт ее создания пригодился в дальнейших разработках.

21 августа 1912 года на Корпусном аэродроме Петербурга проходил конкурс аэропланов, основной задачей которого являлся отбор лучших моделей для дальнейшего заказа на военные нужды. Отбор проходил по определенным техническим критериям: расчет 340 г бензина и 70 г масла на 1 л. с./час; время подъема на 500 м не более 15 минут; максимальная скорость полета не менее 80 км/час и многим другим. Самолет должен быть собран на территории России, но допускались комплектующие иностранного производства.

К концу августа Сикорский уже выполнил несколько удачных полетов на С-6Б, но 29 августа полет закончился жесткой посадкой. В том месте, где должна была производиться посадка, оказалось сразу несколько людей, и Сикорский отвел машину в сторону, потеряв управление. Самолет был поврежден лишь частично, но вся команда авиаконструктора почувствовала, что полоса удач закончилась. Ремонт продлился до 12 сентября, но жюри опасалось, что данные самолета могли быть изменены, и нужно было заново повторить все полеты. Проблемой становились погодные условия, участившиеся дожди не всегда позволяли проводить испытания. Чтобы совершить полет, Сикорскому пришлось в буквальном смысле переехать на аэродром, заботу о бытовых условиях взяла на себя сестра Ольга.

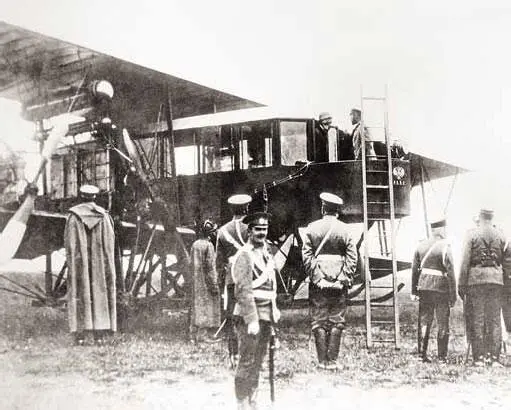

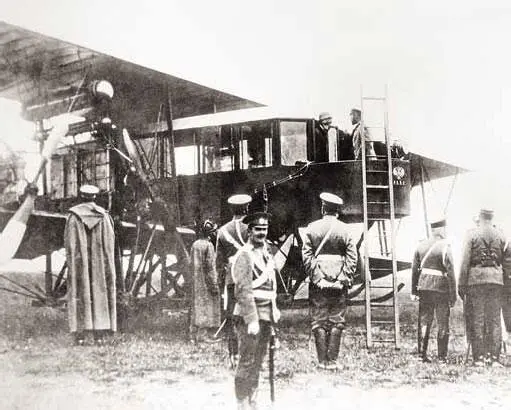

Император Николай II осматривает «Русский Витязь». Июнь 1913 года.

После выполнения двух заданий Сикорскому пришло приглашение на ужин в дом Шидловского. Это был шанс для авиаконструктора рассказать о своих идеях и разработках. Поначалу Шидловский не проявлял интереса к теме, но потом вдруг спросил о перспективах авиации. Сикорский рассказал о своих замыслах больших многомоторных самолетов, в которых будут предусмотрены полноценный экипаж, комфортабельная кабина, возможность устранения неполадок во время полета. Такие самолеты смогут перевозить большое количество людей на дальние расстояния и в труднодоступные регионы страны. Для своего времени эта перспектива звучала слишком смело, даже фантастически, поверить в это мог очень смелый авантюрист. Шидловскому смелости было не занимать, к тому же он понимал, что это не пустые фантазии. В итоге Сикорский решился рассказать о своем новаторском замысле создания самолета с закрытой кабиной и моторами, расположенными на крыльях. Шидловский попросил нарисовать схему этого самолета и дал свое разрешение на создание новейшей модели. Вскоре авиаконструктор рассказал своей команде о новом замысле, который сильно отличался от предыдущих работ. Тем временем погода была дождливая, а сроки соревнований подходили к концу. Наконец 29 сентября Сикорскому предстояло выполнить последнее задание в не самых хороших погодных условиях. За его полетом вместе с организаторами пристально наблюдал главный конкурент Габер-Волынский. В итоге 30 сентября на официальном закрытии выставки победу праздновал Игорь Сикорский, которому был вручен приз 30 тысяч рублей. Деньги были солидными, что позволило расплатиться с кредиторами, половина суммы была отдана Руссо-Балту, но главное – Сикорский утвердился как авиаконструктор и пилот.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу