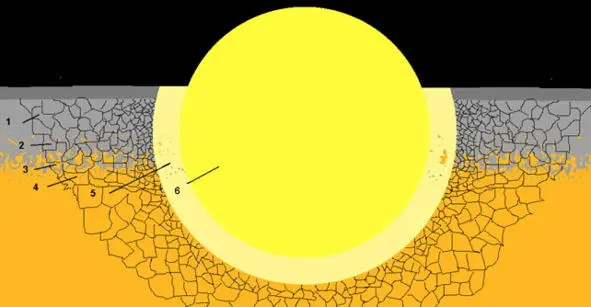

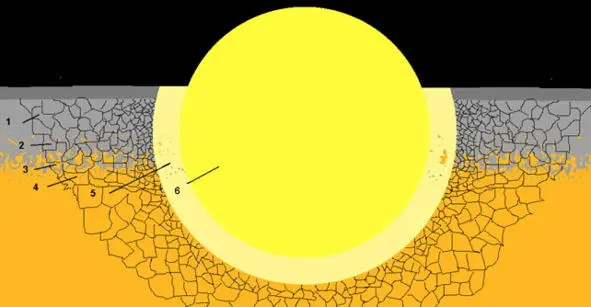

Рис. 2.Образование шара раскаленных газов при ударе метеорита-инициатора в космическое тело. Фрагменты: 1 – каменные; 2 – мезосидериты; 3 – палласиты; 4 – железные; 5 – расплавленная порода; 6 – расширяющийся раскаленный газ

Сохраняются только сравнительно небольшие метеориты при падении на планеты, имеющие атмосферы, о которые они тормозятся, тратят при этом всю кинетическую энергию и при ударе остаются целыми. Максимальная скорость метеорита на его почти параболической орбите на расстоянии 1 а. е. д. от Солнца составляет 42 км/с. Если происходит встречный удар метеорита с Луной, относительная скорость удара получается 72 км/с., (орбитальная скорость Земли – примерно 30 км/с. Круговую скорость Луны в 1.68 км/с не считаем). При такой скорости каждый килограмм метеоритного вещества имеет энергию 0.62х10 6килокалорий, что в 620 раз мощнее тротила. По балансу энергии метеорит-инициатор массой в 1 кг может при скорости 72 км/с, теоретически, образовать 955 килограммов вторичных метеоритов со скоростью убегания для Луны в 2.33 км/с. Метеориты, летящие по догоняющей Землю орбите со скоростью 42 км/с, столкнутся с Луной на скорости примерно 12 км/с. При такой скорости теоретически 1 кг метеорита-инициатора может образовать 26 кг вторичных метеоритов, что тоже немало.

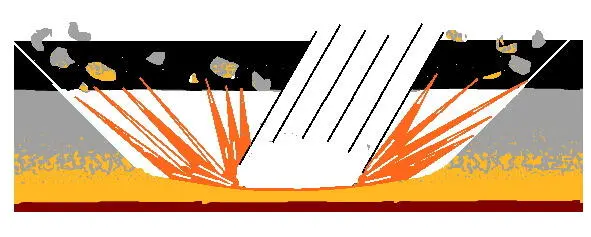

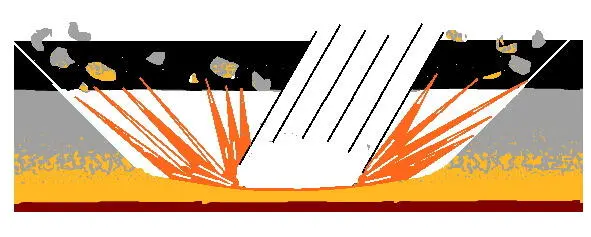

Еще более мощный удар происходит при падении комет, поскольку их скорости намного выше, а масса больше. В перигелии скорость комет достигает 500 км/с, а масса ядра средней кометы примерно 4 миллиарда тонн [Солодов,1977]. При расширении газы выбрасывают породу космического тела с образованием вторичных метеоритов (рис. 3).

Рис. 3.Выбрасывание вторичных метеоритов

Таким образом, за время существования Солнечной системы, количество метеоритов из реликтового вещества свелось к незначительной величине, а число вновь образованных метеоритов, состоящих из легкого поверхностного вещества планет и их спутников, достигло подавляющего большинства [Симоненко,1979].

То, что такие столкновения происходили, доказывают фотографии Луны и других космических тел. На 100 км 2поверхности Луны насчитывается более 82500 кратеров диаметром 2—16 м.

Исследования, проведенные в 1970 году советской автоматической станцией «Луна 17» с помощью аппарата «Луноход-1» показали, что химический состав горных пород Луны близок к базальтам, и соответствует составу каменных метеоритов.

Под лунными морями располагаются так называемые «масконы» – районы повышенной плотности. Предполагается, что породы масконов содержат повышенное содержание железа. Этим объясняется характерный состав железокаменных метеоритов. При мощных падениях кроме каменных обломков выбрасываются железокаменные и железоникелевые обломки коры. Учитывая, что диаметр кратеров на Луне иногда превышает 200 км (рис. 8), на Марсе достигает и 500 км, а соотношение глубины кратера к диаметру колеблется в пределах 0.13 – 0.22 в составе вторичных метеоритов при образовании большого кратера, например, Птолемей диаметр 153,67км, может быть грунт с глубины, превышающей 30 км.

В огромной массе лунного грунта, выброшенного из кратеров Птолемей, Коперник и др. в космическое пространство, оказались и обломки природного железа, образовавшие железные метеориты. Метеориты образовались не только из пород поверхности Луны, но и из пород поверхности Земли, Марса, других планет и их спутников. Не исключено, что большое количество метеоритов образовалось в процессе столкновения образовавшего, например, Попигайский кратер, который расположен в Красноярском крае и имеет воронку диаметром примерно 100 км.

Учитывая, что представления по А. Ферсману, Б. Мейсену и другим авторам, о природе образования метеоритов из реликтового вещества Солнечной системы опровергнуты, прежние представления о химическом составе Земли, рассчитанные по составу метеоритов, опубликованные в справочниках и энциклопедиях потеряли доказательную базу, и их надо считать ошибочными.

Не стоит пытаться открыть тайны, идя по пути безумных идей.

Правильней поискать отгадку в мире фундаментальных наук.

Реальный состав элементов Солнечной системы

(Нуклонная концепция состава Земли)

Читать дальше