Происходит и возобновление ядерного топлива. U 238и Th 232захватывают образующиеся при ядерном делении нейтроны и трансформируются в Pu 239и U 233, которые являются топливом для цепных реакций ядерного деления.

При облучении нейтронами тяжелых атомов образуются разнообразные атомы актиноидов, в том числе и с малым периодом полураспада, которые, распадаясь, также выделяют энергию.

В результате радиоактивного распада урана и плутония в ядре образуются радиоактивные осколки деления от цинка до самария (рис. 4). Осколки более легкие, и всплывают в свои слои ядра Земли. Осколки перегружены нейтронами, постепенно в ходе ядерных реакций трансформируются в другие элементы. Нейтроны, образовавшиеся в ядерных реакциях, но не захваченные другими ядрами, из-за малого периода полураспада превращаются в протоны и электроны, а те при замедлении превращаются в стабильные атомы водорода, которые поднимаются к мантии. Легкие элементы, образующиеся в ядерных реакциях – водород и гелий – выходят на поверхность Земли. В отличие от гелия водород химически активен, и выходит на поверхность в виде наиболее стабильных в условиях коры Земли соединений: углеводородов, сероводорода, воды.

В ядре Земли менее мощные выделения энергии, чем на космических телах с более сильной гравитацией, где скорость сепарации выше, например, на больших планетах, а также на Солнце.

Тепловое состояние веществ в ядре Земли

Гипотеза (концепция) 20

По принятым в настоящее время представлениям температура в ядре Земли не превышает 5000°С. Ранее, вероятно, на такой температуре остановились, поскольку при более высокой температуре все вещества однозначно становятся газами, а это не укладывалось в головах ученых того времени. Кроме того, упрощенные представления о теплообмене, основанные, вероятно, на модели, повторяющей этот процесс в чайнике, подсказывали, что при более высокой температуре невозможно представить нормальное, существующее сейчас тепловое состояние на поверхности Земли. Такое представление сложилось в начале прошлого века. Расчеты показывали, что радиационное тепловыделение от урана, тория, и калия должно дать значительно более высокие температуры в глубинах Земли. Тогда для того, чтоб свести концы с концами и защитить свою концепцию (5000°С) в 1909 году было высказано предположение Джоли [Joly, 1909], а затем Холмсом [Holmes, 1926], что урана в ядре Земли нет. С тех пор такие ошибочные убеждения и существуют во взглядах ряда ученых. Были в прошлом и другие убеждения. Так, по представлениям Э. Канта ядро Земли раскалено как Солнце, но окружено плотным веществом, которого нет на поверхности.

Надо учитывать, что знания ученых того времени по ряду направлений во многом были примитивнее той информации, которая есть в программах нашей современной средней школы. В настоящее время знания о тепловых процессах превратились в науку. Имеются многочисленные расчеты тепловых процессов. На производстве ни один сложный аппарат, где происходят химические реакции, не проектируется без тепловых расчетов. В космической технике для конструирования искусственных спутников Земли в конструкторских бюро существуют целые отделы, задачей которых являются тепловые расчеты. В программы разработки изделий непременно входит создание отдельного экспериментального образца спутника только для тепловых и вакуумных испытаний, и это при том, что процессы выделения и передачи тепла на спутнике неизмеримо проще таких процессов в глубинах Земли.

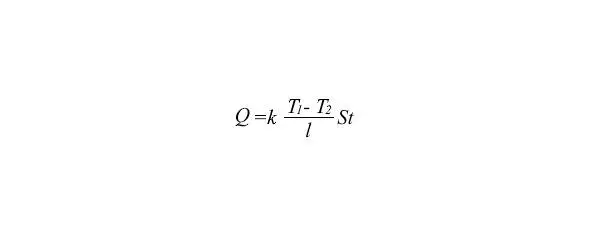

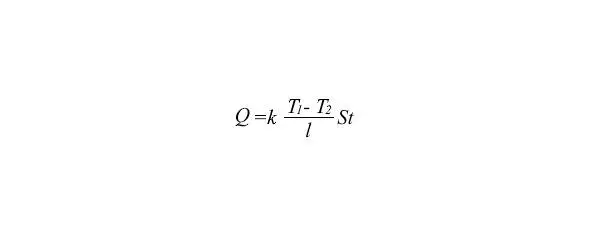

Чтоб получить более ясное представление, обратимся к результатам измерений. С увеличением глубины температура пород возрастает с градиентом примерно 20 градусов на километр. Представим модель, что тепло идет из центра Земли. Рассчитаем температуру в центре Земли, которая могла бы обеспечить имеющийся градиент по формуле Фурье для теплопроводности:

где Q – количество тепла;

k — коэффициент теплопроводности;

T 1 – температура на поверхности Земли;

T 2– температура в центре Земли;

S – площадь сечения геосферы;

T – время;

Ι – толщина слоя.

По упрощенному расчету, не учитывающему, что Земля – шар, и предполагающему, что все тепло идет из центральной точки, температура в центре Земли при сохранении градиента на всю глубину составит примерно 120000°С. А если учесть уменьшение площади передачи тепла с увеличением глубины, поскольку площадь геосфер с глубиной уменьшается, то реальный градиент температуры при неизменном тепловом потоке должен возрастать с глубиной пропорционально уменьшению площади, пропорционально квадрату глубины, следовательно, температура в центре Земли по этой модели должна составлять уже 14.4 ∙ 10 9°С.

Читать дальше