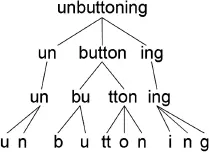

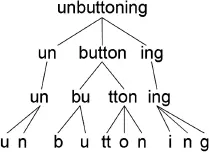

Продолжим разбирать английское слово «unbuttoning». Сама по себе морфема – button- тоже не является неделимым целым. Она состоит из двух слогов, – b- и – ton-, каждый из которых может быть разбит на отдельные согласные и гласные: [b] [] [t] [o] [n]. Здесь кроется еще одна важная единица для нашей системы чтения: графема. Графема – это буква или ряд букв, которые соответствуют одной фонеме. Обратите внимание: в нашем примере две буквы «tt» соотносятся с одним звуком [t] [40] Здесь и далее я буду использовать кавычки для зрительной формы букв и слов, а квадратные скобки – для их произношения. Например, слово «women» произносится как [wimin].

. Очевидно, что процесс преобразования графем в фонемы не всегда носит прямой характер. Во многих языках графемы могут состоять из нескольких букв. Английский язык, например, может похвастаться особенно обширной коллекцией сложных графем, таких как «ough», «oi» и «au».

Наша зрительная система научилась воспринимать эти комбинации как определенные единицы, а потому почти не обращает внимания на их фактический буквенный состав. Чтобы в этом убедиться, проведем простой эксперимент. Изучите список ниже и отметьте слова, которые содержат букву «а»:

garage

metal

people

coat

please

meat

Вы заметили, что вам пришлось чуть-чуть «сбросить скорость» на последних трех словах: «coat» [kut], «please» [pli: z] и «meat» [mi: t]? Все они содержат букву «а», но она встроена в сложную графему, которая не произносится как [a]. Полагайся мы исключительно на детекторы букв, разбиение слова на составляющие его графемы не имело бы значения. Однако фактические измерения скорости реакции ясно показывают, что наш мозг не останавливается на уровне одной буквы. Поскольку зрительная система автоматически перегруппирует буквы в графемы более высокого уровня, заметить, что такие сочетания букв, как «ea», на самом деле содержат букву «a», не так-то просто [41] Rey, Jacobs, Schmidt-Weigand, & Ziegler, 1998; Rey, Ziegler, & Jacobs, 2000.

.

В свою очередь, графемы автоматически группируются в слоги. Проведем еще один эксперимент. Ниже вы увидите слова из пяти букв. Одни буквы напечатаны жирнымшрифтом, другие – обычным. Сосредоточьтесь исключительно на средней букве и попытайтесь определить, каким шрифтом она напечатана [42] Для английского языка автор предлагает следующие слова: Список 1: HO RNY RID ER GR AVY FIL ET Список 2: VOD KA ME TRO HAN DY SU PER. (Прим. перев.)

:

Список 1: ВО ЙНА АКТЕР СКАЛА ОТД ЕЛ

Список 2: ВОДКА МЕ ТРОЛОД КА СУПЕР

Вам не показалось, что первый список немного сложнее, чем второй? В нем знаки, выделенные жирным шрифтом, не совпадают с делением на слоги – например, в слове «АКТЕР» буква «Т» напечатана жирным шрифтом, а остальная часть слога – обычным. Поскольку наш ум склонен автоматически группировать буквы в слоги, возникает конфликт, который приводит к существенному замедлению реакции [43] Prinzmetal, Treiman, & Rho, 1986; также см. Prinzmetal, 1990.

. Это свидетельствует о том, что наша зрительная система не может не разбивать слова на их элементарные составляющие, причем даже в тех случаях, когда лучше этого не делать.

Изучение природы этих составляющих – одно из важнейших направлений научных исследований. Казалось бы, множественные уровни анализа вполне могут сосуществовать друг с другом: сначала одна буква, затем пара букв (или биграмма, важная единица, к которой мы вернемся чуть позже), графема, слог, морфема и все слово целиком. На последней стадии зрительной обработки слово оказывается разбитым на иерархическую структуру, похожую на дерево. Это дерево состоит из постепенно утолщающихся ветвей с буквами вместо листьев.

Таким образом, лишенная всех своих несущественных свойств вроде шрифта, регистра и размера, буквенная цепочка разбивается на элементарные компоненты. Именно они будут использованы остальной частью мозга для вычисления звука и значения.

Письмо – искусство живописать слова и речь для глаз.

Жорж де Бребеф (французский поэт, 1617–1661)

Во время визита к святому Амвросию, бывшему тогда епископом Миланским, Августин заметил нечто столь странное, что счел необходимым упомянуть об этом в своих мемуарах:

Когда он [Амвросий] читал, глаза его бегали по страницам, сердце доискивалось до смысла, а голос и язык молчали. Часто, зайдя к нему (доступ был открыт всякому, и не было обычая докладывать о приходящем), я заставал его не иначе, как за этим тихим чтением [44] Августин, Исповедь, кн. 6, гл. 3. Цитаты из Августина и Исидора Севильского также можно найти в книге Альберто Мангуэля «История чтения».

.

Читать дальше

![Габриэль Берштейн - Miracles now. Чудеса прямо сейчас [Как жить в потоке и сделать счастье полезной привычкой] [litres]](/books/392706/gabriel-bershtejn-miracles-now-chudesa-pryamo-sejcha-thumb.webp)