Свыше трех четвертей (78,2 %) респондентов придерживаются какой-либо религиозной ориентации, среди наиболее распространенных религий православие (63,8 %), на втором месте мусульманство (9,5 %). Атеистами считают себя 19,4 % респондентов. Степень религиозности жен несколько выше по сравнению с мужьями (81,5 % по сравнению с 75,1 %), причем в первую очередь за счет меньшего числа православных мужчин среди опрошенных.

Внутрисемейное единство религиозных взглядов супругов довольно велико: более двух третей (69,9 %) респондентов вместе с супругом исповедуют какую-либо религию, и еще 9,1 % семей, где супруги считают себя атеистами. Среди остальных семей 13,5 % те, где религиозной считает себя супруга и 7,5 % наоборот. Среди религиозных семей больше пар, где оба супруга придерживаются одной и той же религии: православия (55,0 %), мусульманства (7,5 %) и другой (1,7 %). Семьи, где супруги придерживаются разных верований встречаются лишь в 5,3 % случаев.

Говоря о занятости респондентов, можно отметить, что в семейных парах сохраняется тенденция большей вовлеченности во внесемейную занятость мужей, нежели жен: так среди мужчин на момент проведения исследования работали 93,1 %, в то время как среди женщин эта доля составила 68,3 %. Две трети семей (66,4 %) составляют пары, где заняты оба супруга, еще четверть (26,9 %) – это семьи, где работает только муж. Вариант, когда работает только жена встречается очень редко (2,6 %) и в 4,0 % оба супруга не работают, в связи с пенсионным возрастом.

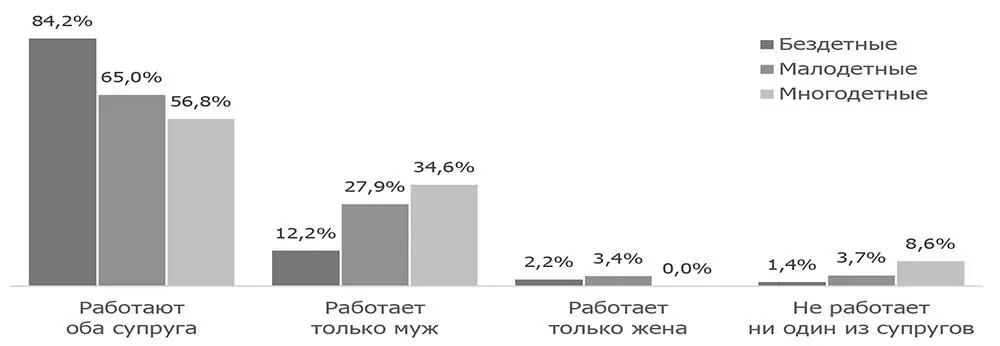

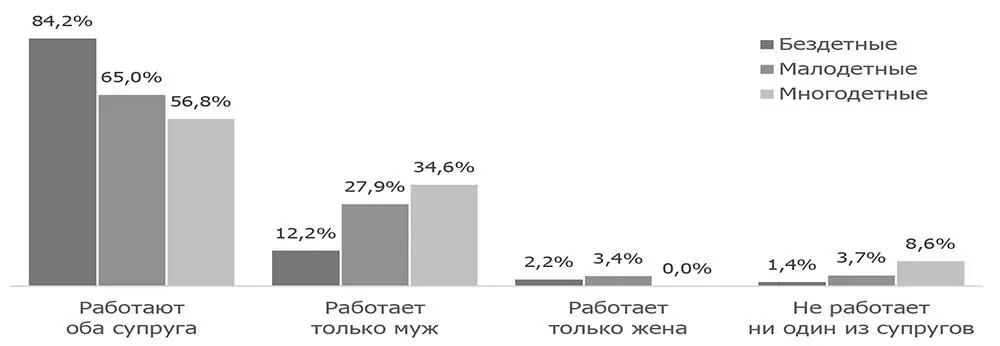

Значимое влияние на распределение внесемейной занятости оказывает число детей (см. рис. 2). Так с увеличением детности семьи происходит снижение доли семей, где заняты оба супруга (с 84,2 % до 56,8 %), с одновременным практически таким же ростом доли тех, где работает только муж (с 12,2 % до 34,6 %). Отмеченная тенденция соответствует результатам пилотного исследования, проведенного Фондом социального страхования (ФСС) России в 33 регионах РФ в 2017 году, в рамках которого лишь 2 % мужчин брали отпуск по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет [6] Каждый пятидесятый отец в России берет «декретный» отпуск // Российская газета, 06.03.2019. URL: https://rg.ru/2019/03/06/kazhdyj-piatidesiatyj-otec-v-rossii-beret-dekretnyj-otpusk.html

.

Рисунок 2. Распределение занятости супругов в зависимости от числа детей в семье

Еще одной закономерностью, является рост числа семей, где не работает ни один из супругов, происходящий на фоне увеличения детности семьи. В данном случае он объясняется увеличением доли респондентов пенсионного возраста среди тех, у кого большее число детей, так как для респондентов старших возрастных групп значительно выше вероятность полной реализации имеющейся потребности в детях.

Снижение доли двухдоходных семей, где работают оба супруга, сопровождающее увеличение детности семьи еще раз подтверждает необходимость введения семейной зарплаты как эффективной меры компенсации финансовых потерь в связи с рождением детей [7] Антонов А.И., Сорокин С.А. Судьба семьи в России XXI века. Москва, Издательский Дом «Грааль», 2000.

. Так в многодетных семьях чаще единственным источником дохода становится зарплата мужа, которая делится на пятерых членов семьи, что совершенно не сравнимо с финансовыми возможностями бездетных супружеских пар, где совокупный доход двух зарплат делится на двух членов семьи.

Анализ сферы занятости работающих супругов показал, что в этом вопросе нет какого-либо единообразия и общих тенденций: примерно в равной степени представлены семьи, где один из супругов работает в государственном секторе, а второй в частном или на смешанном предприятии.

Для оценки уровня материального благосостояния семей были использованы вопросы об имеющемся доходе, в расчете на одного члена семьи и о доле семейного бюджета, которая уходит на питание. Вопрос о желаемом уровне доходов позволил оценить уровень притязаний в семьях и степень расхождения желаемых и реальных доходов населения. Следует отметить, что при ответе на вопросы, связанные с характеристикой материального положения респонденты традиционно склонны отказываться от ответа, а также в некоторых случаях давать заведомо нереалистичные ответы. Наиболее явно данная тенденция проявилась по вопросам о соотношении имеющегося и желаемого уровня доходов, когда в единичных случаях респонденты заявляли о желаемом более чем 500-кратном росте собственных доходов. Такие выбросы ответов не учитывались в дальнейшем анализе, так как их совокупная доля не превышала 1 % выборочной совокупности.

Читать дальше