η д – к.п.д. тягового электродвигателя;

η z – к.п.д. зубчатой передачи.

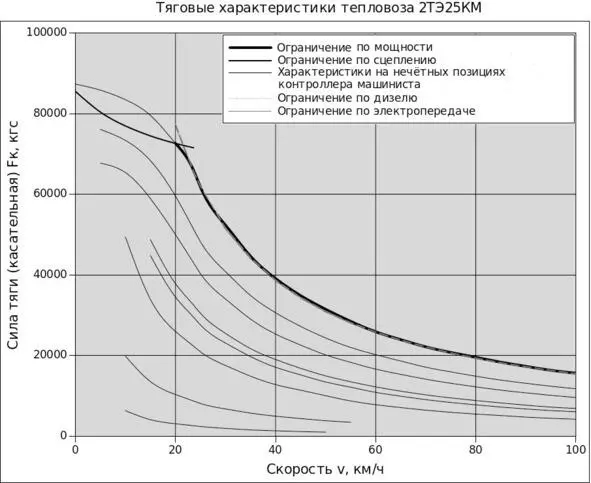

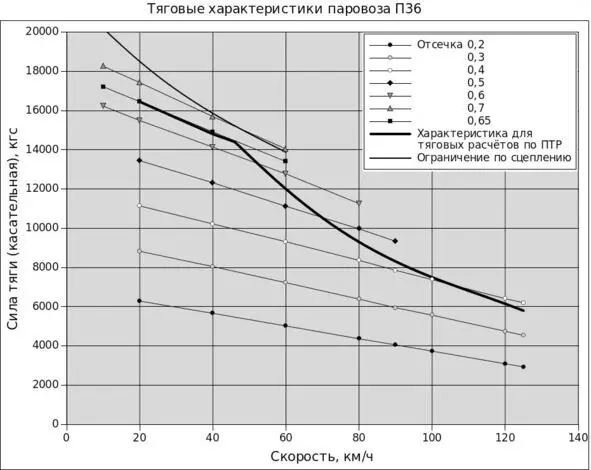

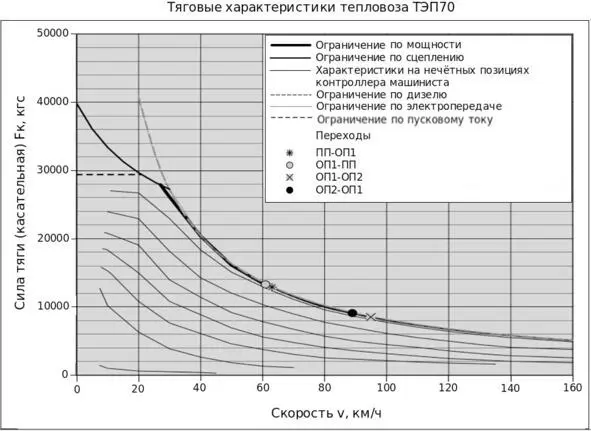

Рис. 1.1.1

Сила тяги по электрической передаче ограничивается величиной тока, вызывающего перегрев обмоток главного генератора или тяговых электродвигателей выше допустимого.

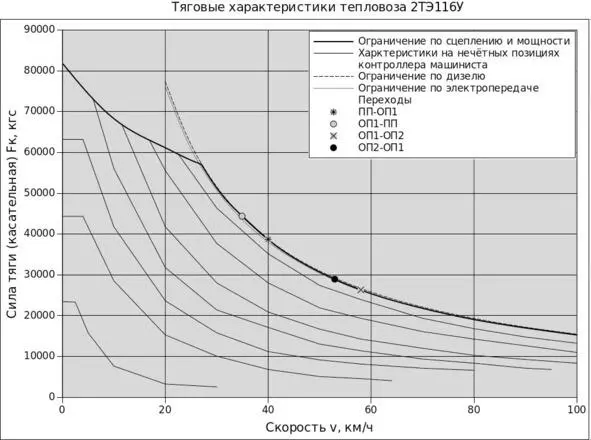

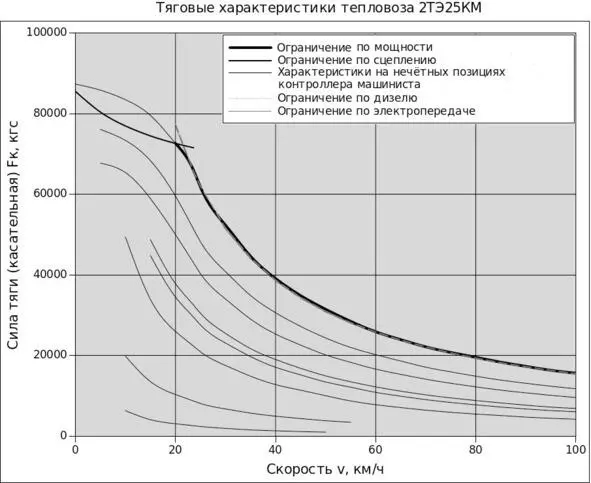

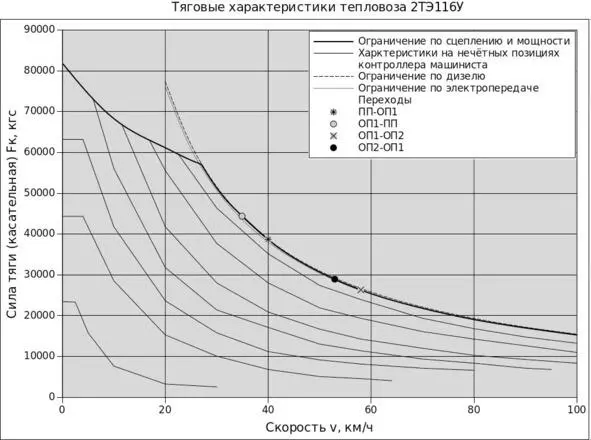

Тяговые характеристики тепловозов различных серий приводятся в Правилах тяговых расчётов для поездной работы (ПТР) [2] или в технической документации завода-изготовителя.

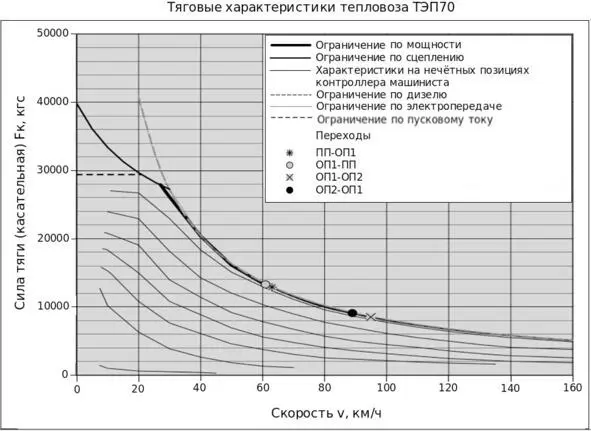

Паспортные тяговые характеристики тепловозов 2ТЭ25КМ, 2ТЭ116У и ТЭП70 показаны на рис. 1.1.1 – 1.1.3.

Рис. 1.1.2

1.2. Сила тяги и тяговые характеристики газотурбовозов

Сила тяги газотурбовозов с электрической передачей постоянного, постоянно-переменного и переменного тока с частотным регулированием имеет те же ограничения, что и рассмотренные в предыдущем параграфе. Тяговые характеристики газотурбовозов с такими «эластичными» передачами также схожи с тепловозными.

При механической передаче или жёсткой передаче переменного тока (при свободной тяговой турбине) тяговая характеристика как бы копирует моментную характеристику тяговой турбины. Простейшая одно- или двухступенчатая газовая турбина имеет практически линейную моментную характеристику, а следовательно, газотурбовоз с такой турбиной имеет также линейную тяговую характеристику, причём обычно ограничение по сцеплению лежит значительно выше силы тяги при частоте вращения турбины и, соответственно, скорости движения v = 0.

Рис. 1.1.3

Приближение тяговой характеристики к гиперболической осуществляется либо введением одной или нескольких ступеней скорости, либо за счёт улучшения характеристики турбины применением различных программ регулирования, в частности, поворотом лопаток. При нерегулируемых проточных частях близкую к гиперболической характеристику можно получить за счёт форсирования турбокомпрессорной части на нерасчётных режимах, увеличивая скорость вращения вала турбокомпрессора при изменении скорости тяговой турбины [3].

1.3. Сила тяги и тяговые характеристики паровозов

В последнее время интерес к казалось бы навсегда ушедшим в историю паровозам вновь возрос в связи с организацией ретро-туров для любителей паровой тяги. Кроме того, по распоряжению РЖД, в России поддерживается небольшой парк горячих паровозов в нескольких локомотивных депо (в специально выделенных для этих целей цехах). Аналогичное положение существует и на Украине.

Расчётный коэффициент сцепления для паровозов согласно ПТР определяется по формуле

ψ к= 30 / (100 + v ). (5)

Кроме ограничения по сцеплению, у паровозов сила тяги ограничивается паропроизводительностью котла (ограничение силы тяги по котлу) и машиной.

Сила тяги по котлу имеет следующую зависимость:

F к= 270 z м H/ ( U/N к) / v , кгс (6)

где

z м – форсировка котла, отнесённая к пару, поступающему

в машину, кг/м 2/ч;

H – испаряющая поверхность нагрева котла, м 2;

U / N к – расход пара машиной, кг/лсч.

Сила тяги по машине определяется выражением

F К= M ξη м, кгс (7)

где

M = ( d ц 2 – ( d ш 2 – d кш 2) /2) lmp к / (2 D ) – модуль силы тяги;

d ц – диаметр цилиндров, см;

d ш, d кш – диаметр штоков и контрштоков, см;

l – ход поршней, см;

m – число цилиндров;

p к – котловое давление, кгс/см 2;

D – диаметр движущих колёс, см;

ξ = p i / p к – коэффициент индикаторного давления;

p i – индикаторное давление, кгс/см 2;

η м – механический к. п. д. машины.

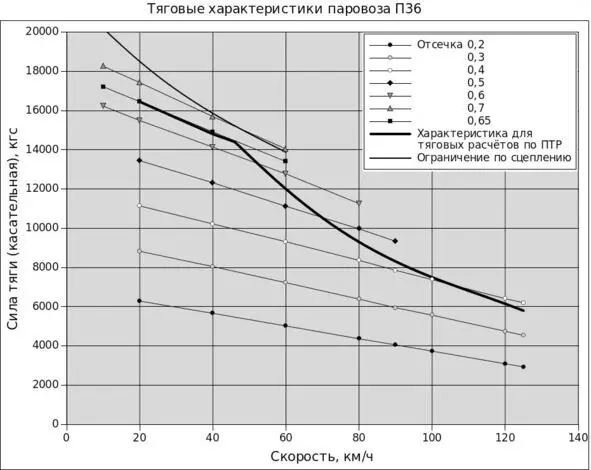

Рис. 1.3.1

Коэффициент индикаторного давления для паровозов, работающих на перегретом паре равен [4]:

ξ (ε) = (1,3ε – ε 1,3) / 0,3.

Добавляя зависимость от скорости, это выражение можно преобразовать к следующему виду:

ξ ( v , ε) = {1,3 [ε + a (ε) v ] – ε 1,3+b (ε) v} / [0,3 + c (ε) v ], (8)

где ε – величина отсечки (доля хода поршня, в течение

Читать дальше