Этот диалог, по-видимому, был рассчитан не только на пение, но и на ритуальное исполнение объявления войны. Случилось такое глобальное событие на некой территории, вследствие чего следы его протянулись из поколения в поколение через многие столетия темной истории, оставив нам компилятивную «кучу обломков» в виде данного гимна «Ригведы». Рассматриваемую главу произведения можно считать, как историю вторжения ариями на новую землю, имя которой Саяно-Алтай. Там и осели некогда «волкоподобные» (частью и змее поклонники) племена пани.

Существует устойчивое мнение среди многих ученых, что именно европеоидные племена андроновской культуры, так называемые арии, могли оставить после себя величественные письменные памятники в виде «Ригведы». Даже отдельные индийские боги и мифы могли появиться в результате проникновения окуневско-андроновского мировоззрения на север Индии. Какими путями достиг миф из Южной Сибири, по какому направлению происходило обогащение и наращивание мифологических представлений, мы все же можем предположить.

В данной работе мы не просто продемонстрируем параллели в мифологии тюрков и индоевропейцев, но и докажем, что во многих случаях индоевропейские термины и образы не могут быть полноценно объяснены без обращения к тюркскому языку, к тюркской мифологии.

Сначала мы рассмотрим кратко, насколько это возможно, свидетельства, т. е. самые важные характеристики, подтверждающие данное заключение. Свидетельства, которые помогут отметить один удивительный факт: существование совпадений между не связанными друг с другом ни территориально, ни этнически, ни культурно явлениями. Эти совпадения и схожие черты в культурах народов Древней Индии и Саяно-Алтая, то есть, людей, обитавших много севернее, приводят автора этих строк к мысли о едином центре их возникновения. Обширный факто логический материал, подвергнутый историко-культурному сравнительному анализу, навел нас на мысль о южносибирской прародине некоторой части индоевропейцев.

Картина, которую мы постарались набросать, возникла интуитивно, как бы помимо конкретных размышлений. На первый взгляд, она имеет эмоциональное, а не рассудочное проявление и лишь позднее обретет, как нам представляется, логическую законченность. Собранные материалы возбуждали наше воображение и, конечно же, требовали глубокого осмысления. Мы искали ответ на жгучий вопрос: как столь мощный очаг архаической культуры образовался и веками существовал в затерянных недрах сибирских просторов?

Построенная гипотеза предполагает происхождение обширного круга сходных памятников и даже таких народов, как индоевропейцы, покинувшие территорию своей сибирской прародины – Саяно-Алтайское нагорье, включая Минусинскую котловину. Случилось это глобальное событие во II тыс. до н. э. до середины II тыс. до н. э. Казалось бы, фантастическая версия. Но у нас есть ряд оснований верить этому изложению предыстории древних народов Южной Сибири.

Исторические факты берут реванш над любительской гипотезой. Есть смысл довести «любопытство» до логического конца, т. е. до исторической правды.

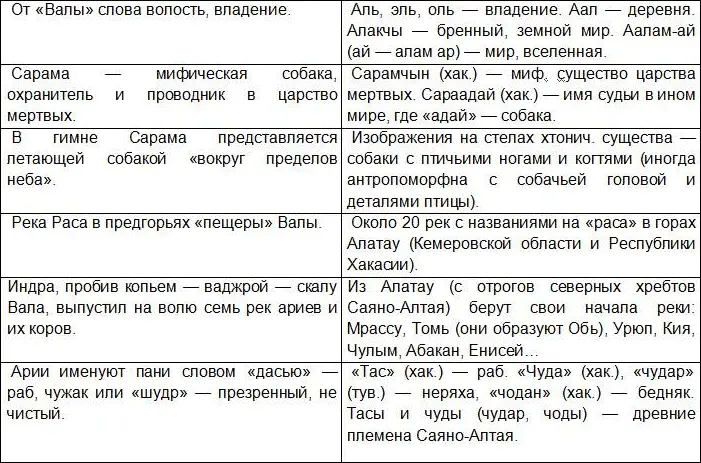

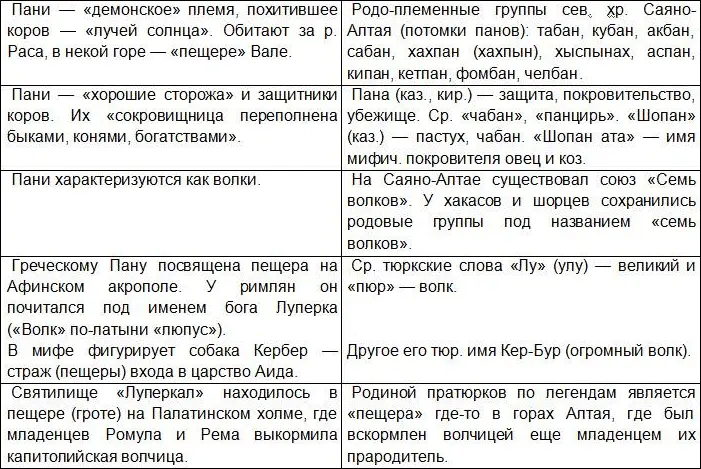

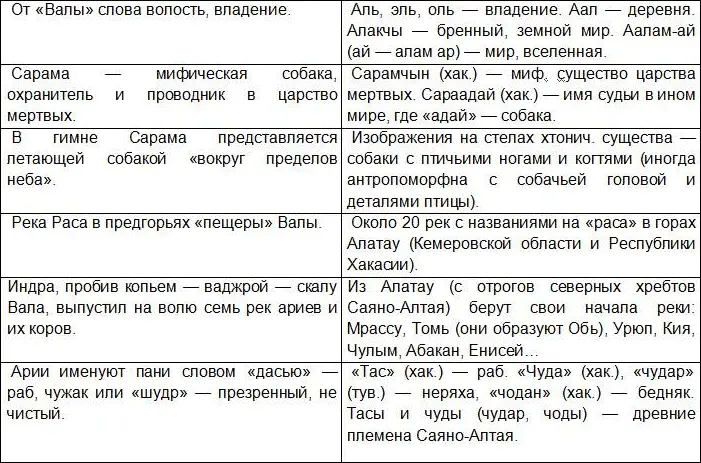

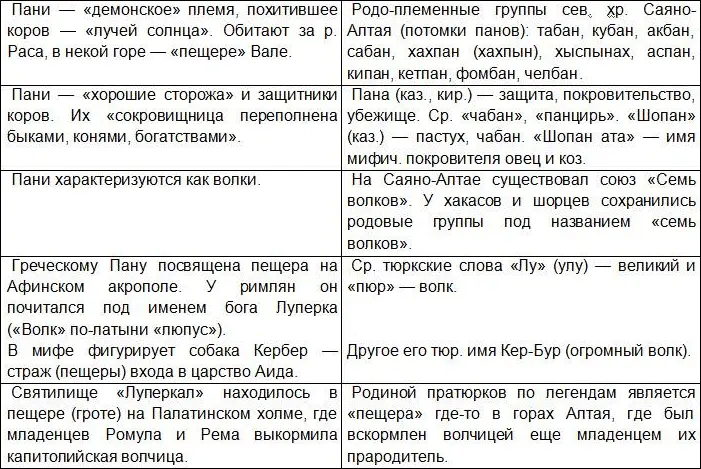

Ниже мы приводим таблицу, где рассматриваем предполагаемые общие истоки выше рассмотренного мифа.

Сравнительная таблица между ведийским мифом о похищении коров и его саяно-алтайскими аналогами.

Мы представили сравнительный анализ в упрощенном и излишне обобщенном виде. Возможности, которые открывают гимны «Ригведы» как исторический памятник, еще не нашли в полной мере пытливого и вдумчивого исследователя.

Разумеется, след этот едва-едва обозначен, но и усилия для его рассмотрения были, прямо скажем, невелики: поднято то, что лежит на поверхности, это лишь, вершина айсберга. Думается, если в затерянные недра сибирских просторов, особенно в древнюю землю «Барабино» (Новосибирской области), Кемерово и Хакасии, вложить несколько истинных «клочков» из «Ригведы», то мы получим мощный очаг индоевропейской культуры, отсылающий нас своими корнями еще глубже в прошлое, к временам окуневско-андроновской культуры.

Читать дальше

![Сергей Литвинов - Лавка забытых иллюзий [сборник]](/books/36412/sergej-litvinov-lavka-zabytyh-illyuzij-sbornik-thumb.webp)