Так что коли не судьба, то уж не судьба, а уж коли повезло – так надо радоваться!

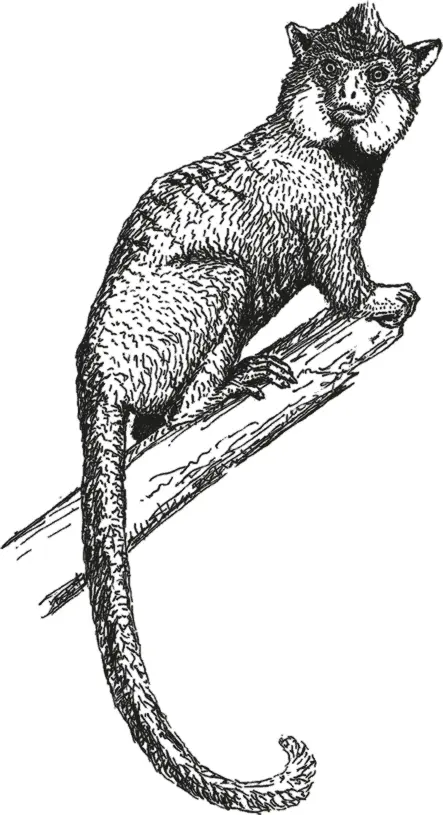

Рис. 32. Branisella boliviana.

Собственно сами широконосые достоверно известны из верхнего олигоцена и нижнего миоцена. Древнейшей обезьяной Южной Америки, от которой сохранилось много останков, была браниселла Branisella boliviana , найденная в Боливии и имеющая датировку 26–27 млн лет назад. В 1991 году из тех же слоев был описан Szalatavus attricuspis , но, видимо, в реальности это та же браниселла. Показательно, что из всего бестиария ископаемых широконосых браниселла едва ли не единственная, не имеющая очевидной близости к какому-либо современному подсемейству, зато подходящая на роль общего предка. Всего на миллион лет моложе аргентинский Dolichocebus gaimanensis , но он уже может быть определен как капуцин – дифференциация началась.

Кстати, о древности…

Датировка южноамериканских фаун – непростое дело. До появления и широкого использования радиометрических методов датировки мнения о возрасте тех или иных слоев выдвигались достаточно произвольно. В Старом Свете обычно есть возможность прокоррелировать слои из разных местонахождений, сравнить виды и прикинуть как минимум последовательность и относительный возраст отложений. Так и были созданы сами понятия эр, периодов и эпох, и описаны они были именно на основе европейских фаунистических комплексов. Однако южноамериканские животные столь сильно отличаются от европейских и даже североамериканских, что геохронологические шкалы, построенные для Южной Америки, оказываются “вещью в себе”. С последовательностью еще как-то разобрались, а вот с абсолютным возрастом долго не могли. Конечно, это привело к перекосам, причем преимущественно в сторону удревнения по сравнению с реальностью. В немалой степени этому способствовала архаичность южноамериканских зверей.

Например, слои “сантакрусия” в аргентинской Патагонии сначала считались верхнеэоценовыми, потом финально-олигоценовыми, потом нижнемиоценовыми и, наконец, даже верхнемиоценовыми, то есть разброс был в пределах половины всего кайнозоя! Абсолютные датировки расставили все на свои места: сантакрусий соответствует все же нижнему миоцену. А ведь именно в этих отложениях были найдены останки гомункулюса Homunculus patagonicus : одно дело, если он синхронен адаписовым и омомисовым приматам, и совсем другое – проконсулам или сахелянтропам, есть же разница! Сейчас мы знаем, что гомункулюс жил в одно время с проконсулами.

В отличие от более древних приматов, широконосые известны по весьма полным находкам, в том числе немалому числу целых черепов и нескольким скелетам. Поэтому мы точно знаем, что ископаемые широконосые принципиально не отличались от современных. Все они, без единого исключения, были древесными животными. Почти все были мелкими, как и нынешние их потомки, среди которых самые тяжелые – ревуны – редко превышают 12 кг. Только позднеплейстоценовые бразильские протопитек Protopithecus brasiliensis , картеллес Cartelles coimbrafilhoi и кайпора Caipora bambuiorum весили порядка или более 20 кг – в полтора раза тяжелее самых откормленных современных широконосых (раньше их реконструировали даже до 25–35 кг, но такие оценки наверняка завышены: Halenar, 2011).

Уголок занудства

Как уже говорилось, даже первые представители широконосых весьма похожи на современные формы и, очевидно, были их прямыми предками. Например, колумбийская Stirtonia и бразильский Cartelles сильно напоминают современных ревунов, колумбийский Miocallicebus – обезьян-прыгунов, аргентинский Tremacebus – ночных обезьян мирикин, бразильские Caipora, Solimoea и Protopithecus – паукообразных обезьян, аргентинский Dolichocebus , чилийский Chilecebus , колумбийская Laventiana , бразильский Acrecebus и панамский Panamacebus transitus – капуцинов, перуанская Canaanimico , аргентинские Mazzonicebus, Soriacebus, Propithecia, Carlocebus и Homunculus , колумбийские Mohanamico, Nuciruptor и Cebupithecia – уакари, аргентинская Killikaike и колумбийская Neosaimiri – беличьих обезьян саймири, колумбийская Cebupithecia и аргентинский Carlocebus – саки, колумбийские Lagonimico, Micodon и Patasola – игрунок.

Возможно, уже в середине миоцена появляются современные роды, по крайней мере, в Бразилии из этого времени описан Cebus macrognathus .

Когда Северная Америка соединилась с Южной, по Панамскому перешейку на юг хлынули орды новых животных: оленей, верблюдов, саблезубых тигров, медведей. На север миграции тоже были, но гораздо скромнее. Среди гигантских ленивцев, броненосцев и опоссумов были и приматы. Будучи тропическими животными, слишком далеко они, конечно, не продвинулись – их остановили степи и пустыни Северной Мексики, но Центральную Америку заселили плотно. Первым поспешил перебраться на новые земли Panamacebus transitus – около 20 млн лет назад, даже еще до полного соединения материков, когда между ними оставался небольшой пролив.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Станислав Дробышевский - Палеонтология антрополога. Книга 1. Докембрий и палеозой [litres]](/books/404766/stanislav-drobyshevskij-paleontologiya-antropologa-thumb.webp)