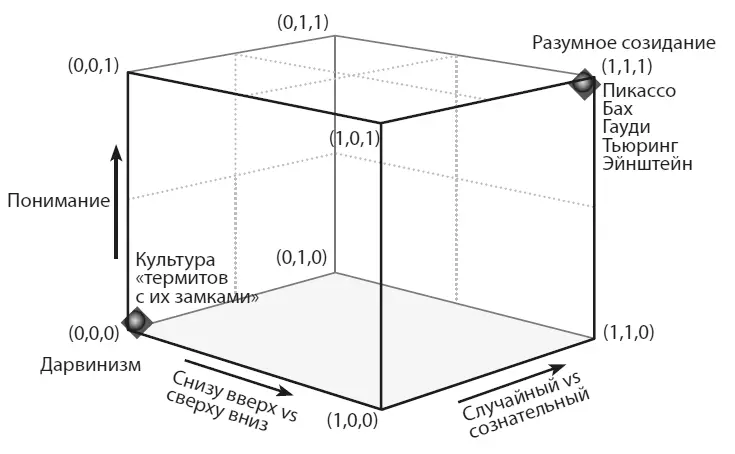

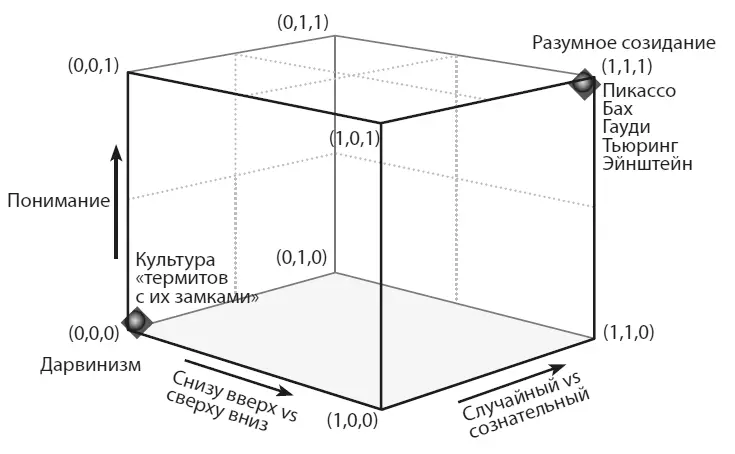

Рисунок 13.1. Дарвиновское пространство

В главе 12 мы установили: мемы, как и вирусы, являются симбионтами, зависящими от репродуктивных способностей своих носителей, эксплуатируемых ими для собственных целей, поэтому, чтобы произошел популяционный взрыв мемов, у носителей еще до того должен был бы существовать (или активно эволюционировать) инстинкт имитации или копирования, который окупался бы, принося некую (генетическую) пользу нашим предкам. Предки наших ближайших сородичей, по-видимому, не смогли оценить условия, приведшие к развитию этого качества, или не успели это сделать за слишком короткий период, чтобы присоединиться к нашим предкам. К примеру, шимпанзе и бонобо не проявляют интереса, сосредоточенного внимания, талантов подражания, требующихся для создания кумулятивного феномена культуры, который отличает нас от других гоминидов 86. Будущие исследования наверняка помогут склонить чашу весов в пользу одной из конкурирующих гипотез о том, когда точно это произошло, однако, мне кажется, мы уже увидели достаточно, чтобы обрести уверенность в том, что чудо тут ни при чем.

Однажды как-то так получилось, что мы стали обезьянами с зараженным мемами мозгом. В точности как вирусы и другие симбионты, миллиарды которых обитают в наших телах, завоеватели эволюционировали, чтобы научиться воспроизводиться наиболее эффективно, побеждать в конкуренции за место обитания в теле и выигрывать соревнования за право максимально рассредоточиться в новом хозяине. Среди паразитов должно сформироваться достаточно мутуалистов и комменсалов, чтобы носители не поубивали всех разом, хотя вполне вероятно, что с первыми волнами инфекции мемов произошло именно это, пока одна из волн не оказалась достаточно мягкой, чтобы обеспечить себе сохранение на долгий период. (Мы можем вообразить себе группу предполагаемых предков, охваченных безумной танцевальной лихорадкой, настолько всепоглощающей, что все забросили охоту и добычу пищи, и начали голодать; или безумный ритуал обрезания, который заразил все племя стремлением отрезать себе все больше и больше, пока это не закончилось плохо.) Аналогично первые попытки зарождения жизни могли возникать неоднократно и тут же угасать, пока одно событие не оказалось удачным (достаточно удачным) и продолжилось в бесконечность 87.

Самые ранние мемы, были ли они произносимыми протословами или молчаливыми поведенческими привычками, оказались синантропными, еще не одомашненными, поэтому им пришлось быть особенно «заразными» до тех пор, пока не образовался набор генов и мемов, способствовавший процессам воспроизводства. Возможно, лишь небольшое их количество обладало некими функциональными способностями, выходившими за пределы обычной репродукции. Плохие привычки, привязчивые плохие привычки, могли бы стать платой за распространение по-настоящему правильных и полезных обычаев и после установления правильных форм поведения, должен был бы начаться культурный и генетический поиск пути избавления от некоторой части эксцессов, примерно так же, как наша генная микромашинерия развила в себе способности избавляться от сбоев в геноме, от геномных паразитов, блуждающих элементов, обрывков, искажающих сегрегацию (см. главу 12, стр. 294).

Когда вербальная коммуникация становится не просто забавным трюком, но обязательным навыком нашего вида, возникает постоянное селективное давление в пользу физиологических модификаций, которые упрощали бы и улучшали процесс усвоения языка. Самой важной из этих модификаций стала альтрициальность (долгое младенчество), которая продлевает зависимость потомства от родителей, от их защиты, кормления и – вовсе не случайно – обучения. Значительному увеличению времени общения способствовало развитие умения следить за взглядом соплеменника, что позволяло и позволяет привлечь его внимание, и, как отметил Томаселло, угадывать намерения (единственное млекопитающее, которое регулярно использует метод отслеживания взгляда, – это домашние собаки, они мониторят постоянно, куда смотрит хозяин, а не другие собаки; см. к примеру Emery, 2000, и Kaminski, 2009). Сравните «белки глаз» человека и темную склеру, окружающую зрачки у других обезьян; вполне вероятно, это совсем недавняя адаптация, улучшающая возможность отслеживать наши взгляды, прекрасный пример совместной работы культурной и генетической эволюций, генетический ответ на изменившееся поведение, способствующий более активной передаче мемов (обзор см. в книге Frischen et al., 2007).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу

![Берндт Хайнрих - Зачем мы бежим, или Как догнать свою антилопу [Новый взгляд на эволюцию человека] [litres]](/books/386118/berndt-hajnrih-zachem-my-bezhim-ili-kak-dognat-svo-thumb.webp)

![Джеффри Миллер - Соблазняющий разум [Как выбор сексуального партнера повлиял на эволюцию человеческой природы] [litres]](/books/401316/dzheffri-miller-soblaznyayuchij-razum-kak-vybor-seksu-thumb.webp)