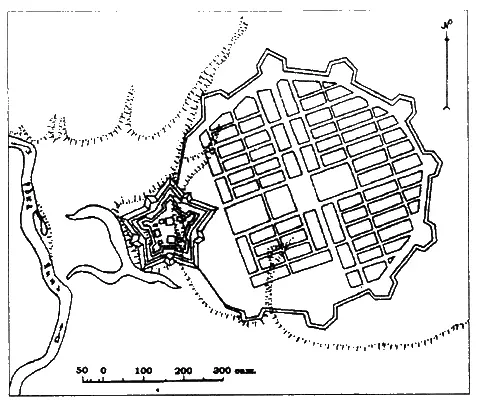

На втором месте, у Красногора, которое находится ниже по Яику, ситуация позволяла выбор конкретного месторасположения. Поэтому появилось сразу два проекта [2] Дорофеев В. В. Там же. С. 6—7.

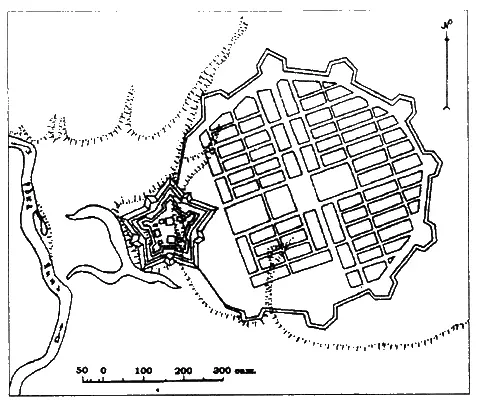

, затем ещё один. В данном случае интерес представляет проект расположения города на ровном месте, показанный на чертеже в том же масштабе, что и первый (рис. 2). По другому проекту город предлагалось строить вверх по склону горы, что имело свои преимущества, исключая водоснабжение.

Рис. 2.

Показанный на чертеже проект был близок к осуществлению, проектанты его — инженер-прапорщик Тельной и архитектор Лейтгольд; так пишет в своей «Истории Оренбургской» [3] Рычков П. И. История Оренбургская /1730—1750/. Оренбург, 1896. -С. 57, § 115.

П. И. Рычков, участник экспедиции. План фортификационных сооружений основан здесь также на окружности, но с ЮЗЗ, куда происходит некоторое понижение местности и есть неширокая низменная полоса, добавлена цитадель. Планировка же решена здесь по прямоугольной схеме, она, однако, значительно отличается от обычной принятой тогда регулярной планировки, где улицы свободно проходят через населенный пункт или его отделяющийся чем-то район, пересекая друг друга под прямым углом, и кварталы оказываются обычно одинаковых размеров и контуров. Здесь же выделяются значительные отличия, не все улицы идут с одной стороны крепости до другой: половина улиц, идущих в направлении СВВ—ЮЗЗ, перекрывается кварталами перпендикулярного направления. С западной и южной сторон кварталы играют явно прикрывающую роль, свободное пространство же между ними и фортификационными сооружениями связано, очевидно, с понижением рельефа. Направление улиц обусловлено расположением цитадели. Главной улицей должна была стать центральная, идущая в направления ССЗ—ЮЮВ, кварталы которой по сторонам также перекрывали перпендикулярные им улицы. Таким образом, город делился бы на три неравные части. Такого рода планировка в других городах не встречалась. Там бывали иногда Т-образные перекрестки при переходе от одной схемы к другой или встрече участков, не совпадающих хронологически.

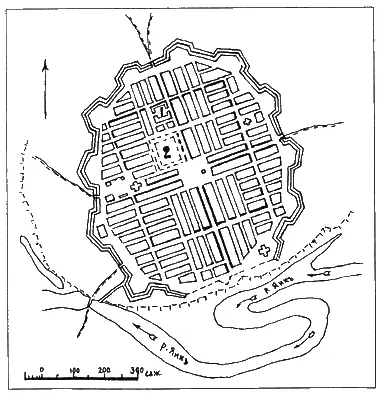

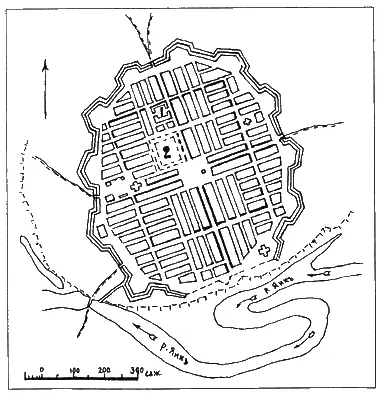

Теперь можно перейти к планировочной структуре Оренбурга на настоящем месте. Первоначально проект также основывался на окружности, но не совсем правильной геометрически, что связано, вероятно, с рельефом. В ходе строительства окружность превратилась в овал, где основой было повышение обороноспособности, тоже связанной с рельефом. Детально об этом сказано в упоминавшейся брошюре [4] Дорофеев В. В. Там же. - С. 21—24.

. Планировочная же структура не изменилась, только улицы меридианального направления немного приблизились к главной планировочной оси, а кварталы широтного направления немного укоротились.

Рис. 3.

В целом планировочная структура достигла здесь своего совершенства, что ясно выявляется на чертеже (рис. 3), где цифрой 1 показан Гостиный двор на первом месте, и цифрой 2 — на втором, контуры его нанесены здесь прерывистыми линиями, показаны и крепостные ворота.

Планировка обрела стройность, сбалансированность, хотя ось её не совпадает с осью овала, и внешние кварталы, особенно в южной половине крепости, несимметричны. Прием перекрытия улиц кварталами значительно расширился по сравнению с планом для Красногора, здесь они перекрываются по две и по три. Из 25 улиц сквозными осталось 10 (в первые годы существования Оренбурга улицы считались перегороженными и носили одно название, хотя расстояние между ними доходило до 100 и более метров).

Планировочная структура вполне отвечала одному из функциональных назначений города — быть крепостью. Количество сквозных улиц уменьшилось, на двух главных взаимоперпендикулярных осях (совр. ул. Советская и Ленинская) построен прямоугольник периферийных улиц, имеющих рокадное значение (совр. ул. 8-го Марта, Краснознаменная, Кобозева и М. Горького). Это позволило бы во время осады в случае приступа перебрасывать войска, если потребуется, с одной стороны крепости на другую, минуя центр города. Кроме них было ещё четыре сквозные улицы, параллельные планировочным осям. Три из них проходили через центр. Все остальные улицы перекрывались кварталами.

Читать дальше