image l:href="#image7.jpg

Передвижение монгольского хана

Для кочевников невелика беда, когда за ними остается опустошенная территория. Они движутся туда, где лучше. Нередко военные отряды в карательных целях уничтожали плотины и каналы, города и сады, приводя в полный упадок цветущие районы.

image l:href="#image8.jpg

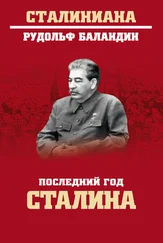

Собор Покрова Божьей Матери (храм Василия Блаженного в Москве), Сооружен в 1555–1561 гг. в память взятия Казани русскими войсками

В марте 1245 года папа Иннокентий IV отправил к великому хану Гуюку дипломатическую (и шпионскую) миссию во главе с Иоанном Плано Карпини. Они добрались до Киева, пересекли Русскую равнину, побывали в ставке Батыя (Бату) и через казахские степи и Среднюю Азию достигли Центральной Монголии. Карпини передал хану письмо от папы, где говорилось: "Не только люди, но также неразумные твари и даже земные элементы мироздания соединены и связаны друг с другом как бы естественным образом, подобно небесным духам... А посему мы по всей справедливости удивлены тем, что вы, как мы слышали, напали на многие земли как христианские, так и других народов и подвергли их страшному опустошению..."

В ответ хан написал, что Бог пожаловал ему "все земли, начиная от тех, где восходит солнце, и кончая теми, где заходит". Понятно, сказано это про Землю плоскую, над которой движется светило. Кстати, тогда в Европе тоже верили в такое строение мира. В письме папы верно подчеркнута взаимосвязь всех природных сил, явлений. Об этом люди знали с древних времен. Однако не догадывались, что их деятельность может привести к серьезным последствиям.

Когда огромные стада скота выедают и вытаптывают степную растительность на значительной территории, начинается разрушение почвенного покрова. Его выжигают солнечные лучи, размывают ливни, развевают ветры. После этого здесь вырастают только неприхотливые травы и кустарнички полупустыни. А там, где неглубоко под почвой залегают песчаные наносы (в долинах рек), могут даже образоваться барханы.

Но почему же воинственные монгольские орды й другие кочевые народы не удержали свое господство в наиболее благоприятной для их хозяйственной деятельности зоне лесостепей и степей? Почему всего лишь через двести лет после их великих завоеваний началось обратное движение – из Европы в Азию?

И в этом случае, конечно же, не обошлось без воздействия географических факторов. Было чрезвычайно трудно управлять огромной империей, охватывающей множество стран и народов. Монгольские ханы умели пользоваться противоречиями и враждой отдельных подвластных им князей. Но противоречия возникали и внутри Великой Орды: она разделилась на три ханства. На Руси некоторые татарские князья были союзниками князей Московских и выступали в Куликовской битве на стороне русского воинства.

Ослабление Орды было связано и с общим ухудшением природной обстановки на огромной территории, где прошли завоеватели. Монгольские ханы, пользуясь награбленными богатствами, благоденствовали и утратили боевой дух. А массы бедняков из монгол и татар жили впроголодь. Лучшие пастбища пришли в упадок: ведь никто не заботился об их восстановлении или охране.

Некоторые географы предполагают, будто нашествию монголов содействовало благоприятное изменение климата. А затем наступило его ухудшение, и это подкосило империю. Но такое мнение очень упрощенное. Оно не учитывает отрицательного воздействия на окружающую среду завоеваний и разрушений, уничтожения или оскудения растительности, вызывающих опустынивание.

После того как ослабла и распалась Монгольская империя (Орда), открылся путь продвижения с запада на восток, но уже в новой исторической обстановке и в результате укрепления Московского княжества, а затем и царства.

Возвышению Москвы тоже способствовали географические факторы: положение в центральной части Русской равнины, там, где соединялись северная и южная Русь. Киев находится в зоне степей и лесостепей, Москва – в лесной, более защищенной от нападений кочевников. Первые же отряды монголов разгромили при реке Калке (ныне территория Донецкой области Украины) в 1223 году объединенное русское воинство.

Пользуясь общим ослаблением Орды, а также Казанского и Астраханского ханств, царь Иван IV Грозный в середине XVI века завоевал их. Далее на восток простиралось обширное Сибирское ханство со столицей Чимга–Тура (Тюмень). Оно было непрочным и малонаселенным. Дремучая тайга, болота, безлюдные нагорья разобщали отдельные улусы, где властвовали местные феодалы. Многие племена не знали огнестрельного оружия и находились на стадии первобытно–родовых отношений.

Читать дальше