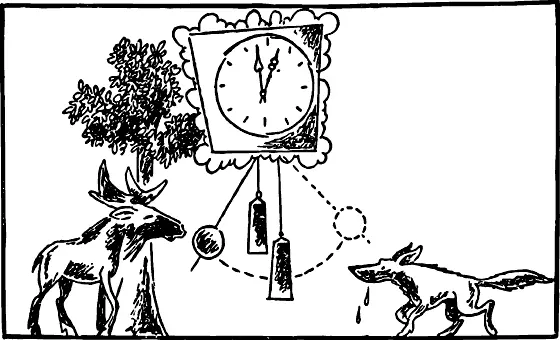

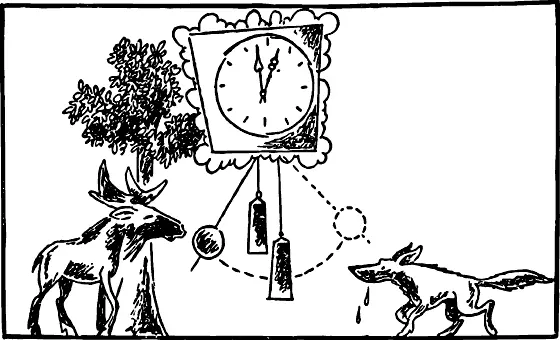

Общеизвестен пример с триединством: лес, дикие копытные животные и крупные хищники. Олени и лоси объедают побеги деревьев, кустарников, траву. В свою очередь, на копытных охотятся волки, медведи, тигры, рыси. Когда оленей и лосей становится слишком много, они сильно повреждают лес. Но копытные «вскармливают» хищников, тех также становится больше нормы, и постепенно они притормаживают рост стада. Наступает суровая зима, выпадает глубокий снег, наст ограничивает свободу передвижения оленей и лосей, и хищники уничтожают большинство из них. Лес на некоторое время «вздыхает свободно», залечивает раны, а численность хищных зверей быстро скатывается вниз: они подорвали свою кормовую базу и теперь «расплачиваются» за это.

Между тем копытные, освободившиеся, как говорят экологи, из-под пресса хищников, постепенно восстанавливают прежнее поголовье. Все начинается сначала.

Не правда ли, такое равновесие можно в какой-то мере сравнить с колебаниями маятника? Лишь мгновение бывает он в «нормальном» положении, посредине двух крайних точек: Но амплитуда маятника определенна, его колебания почти одинаковы, поэтому мы имеем право говорить об относительном равновесии.

Что же происходит, когда в триединство: лес, копытные, хищники вклинивается человек?

Один из авторов этой книги несколько лет работал в Воронежском заповеднике и был свидетелем большого бедствия, постигшего тамошнее стадо оленей.

Эти звери появились в Уманском бору после Великой Октябрьской революции. Их выпустили на волю из зверинца принцессы Ольденбургской, большой любительницы природы и охоты (ее замок до сих пор высится над обширной поймой Воронежа, на окраине поселка Рамонь). После организации резервата численность животных стала увеличиваться. Научные сотрудники, егеря охраняли и подкармливали оленей, а их естественных врагов — волков — истребляли.

И вот в середине 50-х годов сложилось положение, хорошо известное в экологической науке: уничтожив волков, человек не сумел полностью «заменить» их и взять контроль над стадом в свои руки. Оленей отлавливали, но недостаточно. Их развелось много, очень много, на тысячу гектаров — в среднем более 25 животных. Они съели наиболее доступные корма и стали голодать. Люди не замечали этого, они гордились постоянным ростом стада копытных. И трагедия наступила.

В 1965 году необычно рано выпало много снега. А в конце декабря установился антициклон: больше месяца температура воздуха была около 30 градусов мороза. Олени встретили зиму недостаточно упитанными (не уродились желуди, на которых они обычно откармливались осенью). Глубокий снег ограничил их передвижение. Голодные звери выходили к дорогам, к человеческому жилью, собирали клочки сена.

Работники заповедника, население поселков, окружающих заповедник, пришли на помощь бедствующим оленям, спасли многих животных. Но велик был и урон. Маятник слишком далеко качнулся в одну сторону. Разрушив естественное триединство, люди не позаботились о создании триединства искусственного.

«…Первоначально существовавшее в природе равновесие было нарушено с того времени, как человек стал располагать более совершенными техническими средствами, а плотность народонаселения перешагнула известный предел», — пишет автор трагической и в то же время оптимистической книги «До того, как умрет природа», французский профессор Ж. Дорст, один из руководителей Международного союза охраны природы.

«С нашим появлением континенты быстро дряхлеют», — констатирует в «Зеленых холмах Африки» Э. Хемингуэй.

Дать полное представление о Великом Равновесии природы невозможно. Поэтому мы попытаемся показать, как неупорядоченная деятельность человека нарушила отдельные, более или менее значительные, звенья равновесия, изменила кругооборот веществ или энергии в нежелательном для нас направлении.

Все звенья равновесия как зерна в четках: каждое — первое, и оно же последнее. Не будем стараться найти конец и начало бесконечной цепи природных процессов. Возьмем несколько «зерен».

* * *

Существует тепловой баланс Земли, причем его приходная и расходная части должны быть более или менее уравновешенными. То, что это действительно так, доказывает наше с вами присутствие на планете. Если бы она получала значительно больше тепла, чем расходовала, то мы бы, попросту говоря, давно уже поджарились; в противном случае у нас возникли бы серьезные трудности с «отоплением» планеты.

Читать дальше