Эти вопросы не только сложны – они основополагающи для будущего жизни: если мы не знаем, чего хотим, маловероятно, что мы сможем этого достичь, а если мы передадим контроль машинам, которые не разделяют наших целей, то, скорее всего, мы получим совсем не то, чего бы нам хотелось.

Физика: происхождение целей

Дабы пролить свет на эти вопросы, давайте сначала изучим основы происхождения целей. Когда мы оглядываемся вокруг, некоторые процессы кажутся нам нацеленными на определенный результат, а другие нет. Рассмотрим для примера такой процесс: ударили по футбольному мячу, чтобы забить решающий гол в игре. Само поведение мяча при этом не кажется целенаправленным и экономнее всего описывается ньютоновским законом движения как реакция мяча на удар. С другой стороны, поведение игрока экономнее всего объясняется не механистически (атомы толкают все вокруг себя), а тем, что у него была цель – добиться для своей команды улучшения счета. Каким образом такое целенаправленное поведение вырастает из физики нашей ранней Вселенной, которая состояла в основном из группы частиц, ударяющихся обо все вокруг себя, на первый взгляд, безо всякой цели?

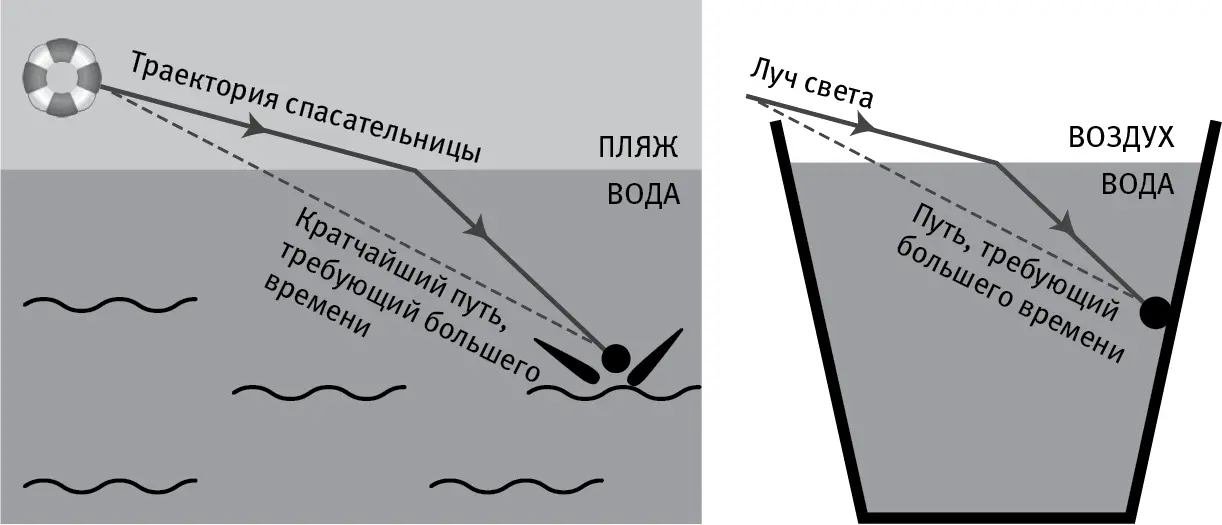

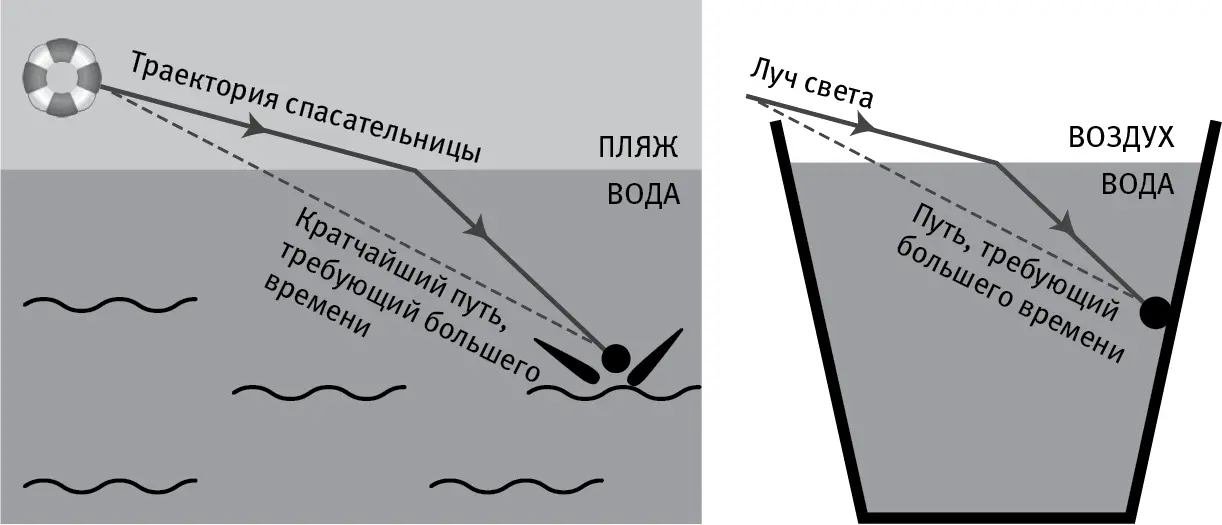

Любопытно, что источник целенаправленного поведения может быть найден в самих законах физики и обнаруживает себя даже в простых процессах, которые не подразумевают наличия жизни. Если девушка-спасатель приходит на помощь купальщику, как показано на рис. 7.1, мы ожидаем от нее движения по прямой, но она пробегает дальше по берегу, где можно двигаться быстрее, чем в воде, а потом немного изменяет направление, когда входит в воду. Мы естественно объясняем ее выбор траектории наличием конкретной цели, так как из всех возможных она осознанно выбирает оптимальную, которая поможет ей добраться до утопающего быстрее всего. Но ведь и луч света преломляется, когда проходит через воду (см. рис. 7.1), так чтобы время пробега до конечной цели оказалось минимальным. Как такое возможно?

Это явление известно в физике и называется принципом Ферма – по имени ученого, описавшего его в 1662 году и предложившего свое объяснение поведения светового луча. Примечательно, что физики с тех пор открыли, что все законы классической физики могут быть математически переформулированы аналогичным способом: из всех путей, которыми располагает природа, чтобы что-то сделать, она всегда выбирает оптимальный, который обычно сводится к минимизации или максимизации количества. Существует два математически эквивалентных способа сформулировать закон физики: либо через связь прошлого с будущим, либо через природную оптимизацию чего-нибудь. И хотя второй способ обычно не упоминается в элементарных курсах физики, потому что он предполагает больше математических расчетов, мне он кажется более элегантным и обоснованным. Когда человек пытается что-то оптимизировать (счет, благосостояние или счастье), мы склонны описывать такое поведение как целенаправленное. Поэтому, если сама природа старается что-то оптимизировать, нет ничего удивительного в том, что проявляется целенаправленное поведение: оно было зашито у нее в “харде” самими законами физики.

Рис. 7.1

Чтобы скорее добраться до тонущего купальщика, спасательнице надо двигаться не по прямой (изображенной пунктиром), а по ломаной линии, выигрывая время за счет того, что по берегу она может двигаться быстрее, чем плыть в воде. Луч света в воде подчиняется тому же правилу: преломившись, он достигает дна или стенки сосуда за кратчайшее время.

Известна физическая величина, которую природа старается максимизировать, – это энтропия , или, грубо говоря, мера беспорядка в описываемых предметах. Второй закон термодинамики утверждает, что энтропии свойственно увеличиваться до тех пор, пока она не достигнет максимально возможного значения. Если забыть на время о наличии сил тяжести, то конечная стадия, когда максимальный беспорядок повсеместно достигнут, называется тепловой смертью – это означает, что все обретает скучное безупречное однообразие, без сложности, без жизни и без изменений. Когда вы, например, наливаете холодное молоко в горячий кофе, ваш напиток начинает безудержно стремиться к своей собственной тепловой смерти и вскоре превращается в однородную тепловатую жидкость. При смерти живого организма энтропия в нем также возрастает, и вскоре организованность его частиц существенно снижается.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу