Слова, блокирующие мышление

Американцы, так часто находящиеся на переднем крае науки и техники, испытывают любопытные трудности в размышлениях о будущем. Язык, кажется, имеет к этому прямое отношение.

Как только речь заходит о будущем, мы называем такой разговор «футуристическим». Если это не останавливает собеседника, мы говорим, что это «звучит как научная фантастика». Эти термины напоминают слушателям о смехотворных фантазиях 1950-х годов, таких как полеты на Луну, видеотелефоны, лучевые пушки, роботы и тому подобные изобретения. Конечно, все это стало реальностью в 1960-х годах, потому что наука не была пустой фантазией. Сегодня мы можем говорить не только о том, как создавать новые научно-фантастические устройства, но, что более важно, как сделать их дешевыми и доступными. Нужно думать о будущем, и обидные ярлыки помочь нам в этом не способны.

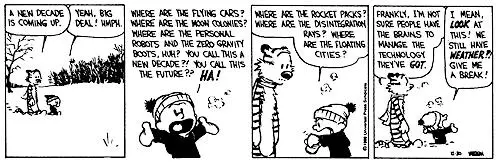

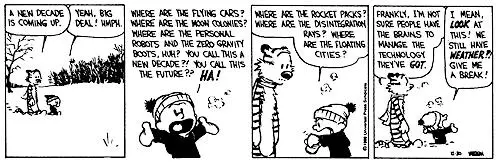

Серьезная проблема. (Кальвин и Гоббс. Copyright (R) 1989 от Universal Press Syndicate. Перепечатка с разрешения автора. Все права защищены)

Любопытно, что в японском языке, похоже, отсутствует пренебрежительное слово для обозначения «будущего». Идеи для будущих технологий могут быть названы mirai no («о будущем», надежда или цель), sh�rai-teki (ожидаемое развитие, которое может быть осуществлено через двадцать лет) или k�s� � no («воображаемое», потому что противоречит физическому закону или экономике). Когда мы думаем о будущем, нужно отличать mirai no и sh�rai-teki, так можно сказать о нанотехнологиях, от k�s� no, что употребляется по отношению к чему-то подобному антигравитационным ботинкам.

Последнее возражение — это утверждение, что нет смысла пытаться думать о будущем, потому что это чересчур сложно и непредсказуемо. Это слишком общее высказывание, в чем-то правдивое, но принципиально важное. Оно заслуживает обдуманного ответа.

Трудность смотреть вперед

Если в будущем будут использоваться нанотехнологии, то было бы полезно понять, как они изменят нашу жизнь, чтобы мы могли составить более разумные планы для наших семей, карьеры, компаний и общества. Но многие умные люди ответят, что понять будущее невозможно, что оно слишком непредсказуемо. Это зависит, конечно, от того, что вы пытаетесь предсказать:

— Погода через месяц? Забудьте об этом, погода слишком изменчива.

— Положение Луны через столетие? Легко. Орбита Луны работает, как часовой механизм.

— Какая конкретно компьютерная компания станет ведущей через двадцать лет? Удачи. Современные крупные компании двадцать лет назад еще даже не существовали.

— Станут ли персональные компьютеры намного мощнее? При определенных обстоятельствах.

И так далее. Если вы хотите сказать что-то разумное о будущем влиянии технологии, примените хитрость: нужно задать правильные вопросы и избежать стандартных ловушек. В своей книге «Мегазаблуждения: прогнозирование и миф о быстрых технологических изменениях», Стивен П. Шнаарс исследовал многие заблуждения и их воздействие на возможные прогнозы. Заимствуя и адаптируя некоторые из его обобщений, можно предложить, какие ошибки нужно сделать, чтобы прийти к мегаошибке в прогнозировании:

— Игнорируйте научные факты и предположения.

— Не интересуйтесь тем, понадобится ли кому-нибудь прогнозируемый продукт, захочет ли кто-нибудь попасть в прогнозируемую ситуацию.

— Игнорируйте предстоящие расходы.

— Попробуйте предсказать, какая компания или технология выиграет.

Оценивая то, что можно ожидать от нанотехнологий — или любой технологии — подобного подхода следует избегать, поскольку это может привести к настоящему абсурду. Совершая классическую первую ошибку, кто-то однажды придумал идею о том, что таблетки когда-нибудь заменят пищу. Но людям нужна энергия, чтобы жить, а энергия — это калории, то есть топливо, которого должно быть достаточно. Чтобы прокормиться одними таблетками, их нужно глотать горстями. Это было бы похоже на поедание безвкусного корма для собак, что вряд ли здоровая идея. Короче говоря, предсказание таблеток для еды игнорирует научные факты. В том же духе мы когда-то слышали обещания вылечить рак — они были основаны всего лишь на предположении, основанном на научных фактах. Считалось, что рак — это одна болезнь, которая имеет одну точку уязвимости и, следовательно, должно существовать одно лекарство. Это предположение было неверным, и прогресс в борьбе с раком был медленным.

Читать дальше