1 ...5 6 7 9 10 11 ...157 Однажды зимним днем 1961 года, намереваясь изучить определенную последовательность событий, он несколько сократил исследование – приступил к построению не с начальной точки, а с середины. В качестве исходных данных ученый ввел цифры из предыдущей распечатки. Когда спустя час он вернулся, отдохнув от шума и выпив чашку кофе, он увидел нечто неожиданное, давшее начало новой науке.

Новые вычисления должны были полностью повторить предыдущие, ведь Лоренц собственноручно ввел в компьютер числа, а программа оставалась неизменной. Тем не менее график существенно расходился с полученным ранее. Лоренц посмотрел сначала на один ряд чисел, потом на другой. С таким же успехом он мог наугад выбрать две случайные модели погоды. Первое, о чем он подумал: вышла из строя вакуумная лампа.

Но внезапно ученый все понял [23] «On the Prevalence». P. 55.

. Машина работала нормально, а разгадка заключалась в числах, заложенных им в компьютер. Машина могла хранить в памяти шесть цифр после запятой: 0,На распечатку же, в целях экономии места, выдавалось всего три: 0,Лоренц ввел укороченные, округленные значения, предположив, что разница в тысячных долях несущественна.

Предположение выглядело вполне разумным. Если спутник, наблюдающий за погодой, способен фиксировать температуру поверхности океана с точностью до тысячных долей, это можно считать крупным везением. Royal МсВее Лоренца выполнял программу, в которую заложили детерминистскую систему уравнений: отправляясь от заданной начальной точки, компьютер строил модель погоды каждый раз по одному и тому же сценарию. Логично было предположить, что при незначительном отличии начальной точки от введенной ранее модель будет чуть-чуть расходиться с предыдущим вариантом. Небольшая числовая погрешность походила на еле уловимое дуновение ветерка. Казалось, малозаметные перемещения воздушных масс неизбежно затухнут или погасят друг друга, не успев вызвать крупномасштабные изменения погоды. И все-таки в системе уравнений Лоренца малые погрешности оказались катастрофическими [24] Из всех классических физиков и математиков, которые размышляли над динамическими системами, лучше всех возможности хаоса осознавал Жюль Анри Пуанкаре. В работе «Наука и метод» он писал: «Таким образом, совершенно ничтожная причина, ускользающая от нас по своей малости, вызывает значительное действие, которого мы не можем предусмотреть, и тогда мы говорим, что это явление представляет собой результат случая. Если бы мы знали точно законы природы и состояние Вселенной в начальный момент, то мы могли бы точно предсказать состояние Вселенной в любой последующий момент. Но даже и в том случае, если бы законы природы не представляли собой никакой тайны, мы могли бы знать первоначальное состояние только приближенно. Если это нам позволяет предвидеть дальнейшее ее состояние с тем же приближением, то это все, что нам нужно. Мы говорим, что явление было предвидено, что оно управляется законами. Но дело не всегда обстоит так; иногда небольшая разница в первоначальном состоянии вызывает большое различие в окончательном явлении. Небольшая погрешность в первом вызвала бы огромную ошибку в последнем. Предсказание становится невозможным…» (Пуанкаре А. О науке. М.: Наука, – Прим. ред. ) С переходом из XIX века в XX его предупреждение было забыто; единственным математиком в США, который продолжал следовать заветам Пуанкаре в 1920-1930-е годы, был Джордж Биркгоф. Так случилось, что он недолгое время был наставником Эдварда Лоренца в Массачусетском технологическом институте.

.

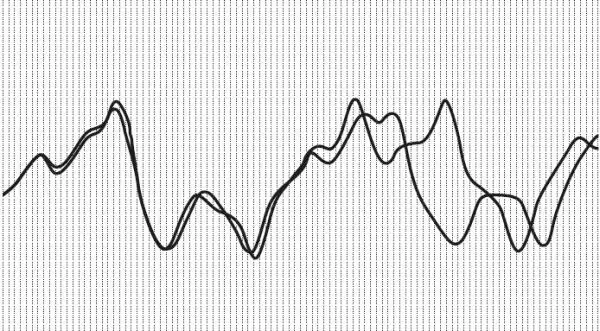

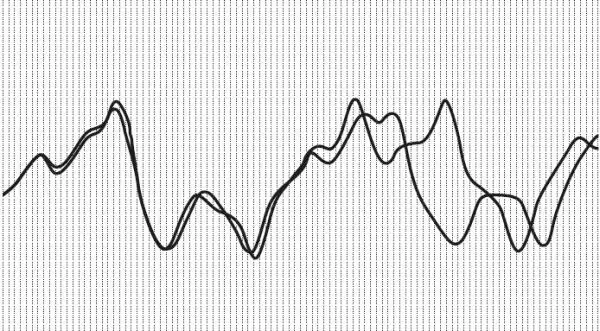

Ученый решил внимательно изучить, каким образом разошлись два почти идентичных исходно графика. Он скопировал одну из полученных кривых на прозрачную бумагу и наложил ее на вторую, чтобы проследить отклонения. Первые максимумы почти совпали, но потом одна из линий начала слегка отставать. Когда оба графика достигли второго максимума, их фазы уже определенно различались. К третьему и четвертому максимумам все сходство исчезало.

Расхождение двух графиков погоды. Эдвард Лоренц заметил, что его программа моделирует поведение погодных процессов, которые хотя и берут начало примерно в одной точке, дальше все более и более отклоняются друг от друга, пока сходство в конце концов не исчезает. (Из распечаток Лоренца 1961 г.)

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу