Жизненный цикл организации. В жизненном цикле организации выделяют несколько стадий или этапов. Первый этап – зарождение организации, т. е. ее создание, институционализация, второй этап – развитие, третий этап – стабилизация функционирования и, наконец, четвертый этап – упадок и ликвидация или реорганизация.

Институционализация организации. Спортивный менеджмент как один из видов отраслевого социального управления имеет дело с институционализированными организациями физкультурно-спортивной направленности. В российском гражданском законодательстве институционализация организаций получила правовое закрепление в понятии юридического лица.

Строение физкультурно-спортивной организации. Социальные организации отличаются высоким уровнем организационной сложности, которая проявляется в разнохарактерности их компонентного состава и многомерности свойств, высокой степенью динамичности строения и неопределенности функционирования. Эта сложность соответственно предъявляет высокие требования к менеджменту.

Цель физкультурно-спортивной организации, является ключевым ее элементом, так как именно для ее реализации люди объединяются в организации. Долгосрочные цели организации фиксируются в ее уставе, а текущие – в планах, целевых программах и т. д.

Здесь следует отметить, что действующее российское законодательство и сложившаяся практика функционирования организаций не предъявляют четких, жестких требований к понятию основной деятельности организаций. Поэтому принадлежность организаций к физкультурно-спортивным определяется содержанием предусмотренных уставными документами целей и видами устной деятельности. Логичнее было бы использовать в качестве такого критерия размер объема предоставляемых услуг, который для физкультурно- спортивных организаций должен составлять не менее 50 % соответствующих услуг от их общего объема.

Иерархия в организации предполагает распределение персонала по «этажам» управленческой пирамиды и подчинение нижестоящих вышестоящим.

Синергия в социальной организации представляет собой прирост дополнительной энергии, превышающий сумму индивидуальных усилий ее участников, возрастание совокупной энергии в зависимости от типа внутриколлективной связи. При этом явление синергии является управляемым за счет следующих факторов: однонаправленности усилий, разделения, специализации и кооперации труда.

Основным элементом любой физкультурно-спортивной организации являются люди, ее персонал, условно подразделяемый на спортивных организаторов (менеджеров) и исполнителей. Работа спортивных организаторов (спортивных менеджеров – руководителей разного уровня) есть управление и контроль исполнения; работа исполнителей (тренеров, преподавателей адаптивного физического воспитания и другого персонала спортивной организации) – информационно-педагогическое воздействие на объекты труда – спортсменов и других занимающихся в группах.

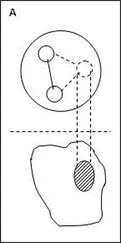

Множество исполнителей с их орудиями труда (программами, правилами соревнований и методиками физкультурно-спортивных занятий) образуют объект отраслевого управления (ОУ). Множество спортивных организаторов (менеджеров-управленцев) вместе с информацией, оргтехникой и обслуживающим персоналом образуют субъект отраслевого управления (СУ).

Главным в системе «объект – субъект управления» является объект управления. Объект управления определяет субъект, его состав, структуру, функции. «Задача научного управления состоит в том, чтобы возможно точнее воспроизвести в субъекте объект управления, в противном случае оптимальное функционирование и развитие общественной системы невозможно». Если управляющая система слишком проста и не отражает сложности объекта, она не способна эффективно управлять.

Функции организации в системе управления. Организация выполняет в системе управления три устойчивые функции:

1) главную – целевую (миссия организации);

2) социально-интегративную;

3) управленческо-нормативную.

Первая – целевая функция связана с достижением результатов функционирования спортивной организации, оцениваемого через критерий достижения цели. В иерархии функций целевая – главная функция, так как для ее реализации и создана организация.

Смысл второй – социалъно-интегративной функции заключается в том, что носителем социального действия в организации являются ее социальные элементы – субъекты социального действия (люди, социальные группы), образующие микросоциум или трудовой коллектив, а также коллектив занимающихся. В АФКиС социально-интегрированная функция носит двоякий характер, определяя ещё и направление деятельности.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу