На шестой день мы подошли к подножию хр. Рихтгофена, первой цепи Наньшаня, и по ущелью, сухому в это время года, начали подниматься на перевал. Эта цепь, которая тянется непрерывно от Желтой реки и еще на меридиане Сучжоу представляет вечноснеговые вершины, здесь уже понизилась до 3000 м и распалась на скалистые группы пустынного характера; нет ни леса, ни проточной воды, ни населения, хотя мы видели несколько угольных копей и маленький горшечный завод, вероятно, действующий только в те месяцы, когда нет полевых работ. За этой цепью мы вышли в широкую котловину, орошенную р. Сулейхэ, которая несет воду ледников высшей части среднего Наньшаня, а входит в эту котловину и выходит из нее по непроходимым ущельям, промытым ею в горах. К удивлению, в этой пустынной котловине оказался небольшой оазис с пашнями и фанзами земледельцев, которые построили утлый мост через реку. Без этого моста река была бы непроходима; она мчится мутным бешеным потоком в 20–25 м ширины в каньоне, глубиной в 15 м, промытом в грубых галечниках ее собственных древних наносов. Оазис орошен не ее водой, а ее левым притоком, р. Сихэ, вверх по которому мы направились дальше. Вторая цепь Наньшаня, хр. Толайшань, западнее ущелья р. Сулейхэ кончается, превратившись в низкие горы.

Обогнув эти горы по р. Сихэ, мы очутились в широкой долине между второй и третьей цепями; последняя предстала перед нами, покрытая сверху донизу свежим снегом, выпавшим ночью. Судя по ее высоте, она должна иметь вечноснеговые вершины, иначе было бы непонятно ее китайское название Дасюэшань, т. е. большой снеговой хребет. Эту цепь мы должны были перевалить, но только западнее, где она понижается, и потому шли три дня на югозапад, приближаясь к ее подножию и вдоль него, оставляя вправо обширную степь, ограниченную на севере плоскими горами конца хр. Рихтгофена. На этой степи, хорошо орошенной речками из снеговых гор, не видно было китайской оседлости; о том, что она прежде была населена, говорят развалины городка у подножия северных гор, через которые проходит дорога в г. Аньси. В этой стороне далеко на горизонте, благодаря чистому воздуху после дождя, можно было различить высоты первых гор Бейшаня, т. е. Хамийской пустыни.

Первый переход вглубь Дасюэшаня оказался неудачным: проводник забыл дорогу и повел нас не по тому ущелью, по которому идет путь к перевалу. На второй день мы попали в теснину, дно которой было завалено крупными глыбами и залито водой речки, доходившей до брюха лошади. Проход между глыбами был так узок, что верблюды с вьюками не могли пройти; пришлось их развьючивать и переносить вещи на руках. Немного далее видна была вторая, еще худшая теснина. Проводник сознался в своей ошибке, и мы повернули назад, потеряв два дня, но зато познакомившись на деле с непроходимостью цепей Наньшаня вне определенных путей.

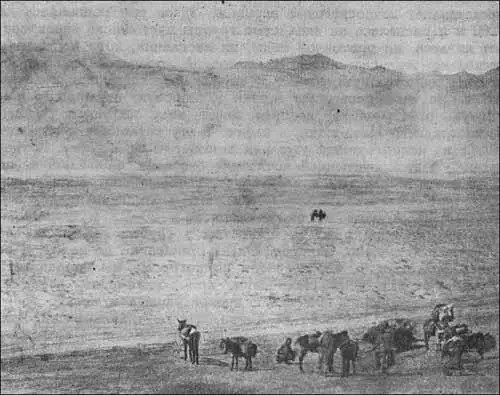

Рис. 61. Долина реки диких лошадей (Емачуань) и хр. Дасюшань с юга

Через день мы прошли через Дасюэшань далее к западу по вполне удобному перевалу, достигавшему почти 4000 м абс. высоты и позволившему оценить, что хребет в этой уже пониженной части достигает еще 4200–4300 м, а восточнее, в вечноснеговой, не ниже 5000 м.

После оазиса на р. Сулейхэ мы уже не встречали людей, хотя долины и горы представляли не мало привлекательного для кочевников. Зато в изобилии попадались следы и помет крупных диких животных: яков, куланов, аргали (горных баранов) и кукуяманов (горных козлов). В ущелье мы видели даже небольшой табун куланов, спустившийся, к речке на водопой, но обратившийся в поспешное бегство при виде нас.

За хребтом Дасюэшань мы попали в долину р. Емахэ, т. е. реки диких лошадей, как китайцы называют куланов (рис. 61). Действительно, за бродом через эту реку мы увидели большой табун этих животных, не менее сотни голов, и моя берданка, остававшаяся без дела несколько месяцев со времени охоты на антилоп на окраине Ордоса, помогла уложить одного кулана: это было очень кстати, так как мы уже недели две не имели мясной пищи. Куланы были довольно пугливы и близко к себе не подпускали. Они быстро мчались по степи вокруг нас, описывая большой круг, и пришлось стрелять в бегущих на расстоянии около 500 шагов.

Кулан — красивое животное светлобурой масти, ростом с небольшую лошадь; брюхо белое, а вдоль спины идет черная полоса; грива короткая, уши длиннее, чем у лошадей, но гораздо короче, чем у осла; хвост зато жиденький, почти как у осла; таким образом это животное соединяет признаки осла и лошади и, в общем, всего более похоже на домашнего мула. Куланы великолепно бегают и не боятся высоких гор, хотя больше держатся в долинах. Их небольшие крутые копыта имеют снизу толстый ободок, напоминающий подкову, и не боятся ни гальки равнин, ни щебня осыпей. В Наньшане куланы живут большими табунами (рис. 62).

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу