Наиболее острой проблемой являются неблагополучные семьи, возникающие по социально-экономическим, психологическим или биологическим причинам. Выделяются следующие типы неблагополучных семей:

1) конфликтная – наиболее распространена (около 60 %);

2) аморальная – забвение моральных норм (в основном это пьянство, употребление наркотиков, драки, сквернословие);

3) педагогически несостоятельная – низкий уровень общей культуры и отсутствие психолого-педагогической культуры;

4) асоциальная семья – обстановка пренебрежения к общепринятым социальным нормам и требованиям.

Неблагополучные семьи деформируют личности детей, вызывая аномалии как в психике, так и в поведении, например, ранняя алкоголизация, наркомания, проституция, бродяжничество и другие формы девиантного поведения.

Для поддержания семьи государство формирует семейную политику, которая включает в себя комплекс практических мер, дающих семьям и детям определенные социальные гарантии с целью функционирования семьи в интересах общества. Так, в ряде стран осуществляется планирование семьи, для примирения конфликтующих пар создаются специальные брачно-семейные консультации, изменяются условия брачного договора (если прежде супруги должны были заботиться друг о друге, то теперь они должны любить друг друга, а невыполнение этого условия – одна из самых веских причин развода).

Для решения существующих проблем института семьи необходимо увеличить расходы на социальную поддержку семей, повысить эффективность их использования, совершенствовать законодательство по защите прав семьи, женщин, детей и молодежи.

ЛЕКЦИЯ № 8. Социальные действия и отношения

1. Теория социального действия в социологии

Понятие «социальное действие»впервые ввел М. Вебер. Именно этот исследователь дал определение новому социологическому термину и сформулировал его основные признаки. Вебер понимал под этим термином действия человека, которые по предположению действующим лицом смыслу соотносится с действиями других людей или ориентирующиеся на них. Таким образом, важнейшими признаками социального действия по Веберу являются следующие:

1) субъективный смысл социального действия, т. е. личное осмысление возможных вариантов поведения;

2) большую роль в действии индивида играет сознательная ориентация на ответную реакцию окружающих, ожидание этой реакции.

Вебер выделил четыре типа социального действия. Данная типология была сделана по аналогии с его учением об идеальных типах:

1) целерациональное действие– поведение индивида формируется исключительно на уровне разума;

2) ценностно-рациональные– поведение индивида определяется верой, принятием некоторой системы ценностей;

3) аффективное– поведение индивида обуславливается чувствами и эмоциями;

4) традиционные действия– поведение основывается на привычке, образце поведения.

Значительный вклад в теорию социального действия внес Т. Парсонс . В концепции Парсонса социальное действие рассматривается в двух проявлениях: как единичное явления и как система. Он выделил следующие его характеристики:

1) нормативность – зависимость от общепринятых ценностей и норм;

2) волюнтаризм – зависимость от воли субъекта;

3) наличие знаковых механизмов регуляции.

Социальное действие, по мнению Парсонса, выполняет в жизни человека определенные функции, обеспечивающие его существование как биосоциального существа. Среди этих функций можно выделить четыре в зависимости от тех подсистем жизни индивида, в которых они осуществляются:

1) на биологическом уровне выполняется адаптационная функция социального действия;

2) в подсистеме усвоения ценностей и норм социальное действие выполняет личностную функцию;

3) совокупность социальных ролей и статусов обеспечивается социальной функцией;

4) на уровне усвоения целей и идеалов осуществляется культурная функция.

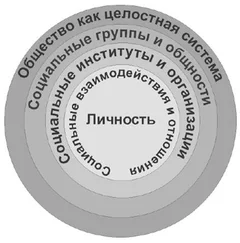

Таким образом, социальное действие можно охарактеризовать как любое поведение индивида или группы, имеющее значение для других индивидов и групп социальной общности или общества в целом. Причем действие выражает характер и содержание отношений между людьми и социальными группами, которые, являясь постоянными носителями качественно различных видов деятельности, различаются по социальным позициям (статусам) и ролям.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу