Каждый человек, согласно Ч. Кули, строит свое «я» на основе воспринятых им реакций других людей, с которыми он вступает в контакт.

Кули определяет три стадии формирования зеркального «я»: наше восприятие того, как мы смотрим на других; наше восприятие их мнения; наши чувства по поводу этого мнения. Каждый личностный опыт уникален, потому что его невозможно повторить в точности.

Картина индивидуального опыта усложняется тем, что личность не просто суммирует его, а интегрирует.

Таким образом, можно сказать, что на процесс социализации оказывают влияние две важнейшие окружающие человека среды: природная и социальная.

В силу того, что социальная среда является объективным условием социализации, составляющие ее элементы также оказывают определенное влияние на этот процесс. Такие элементы общества называются агентами социализации, как уже говорилось, агенты социализации – это люди и учреждения, связанные с ней и ответственные за ее результаты.

Основными агентами социализации являются семья, различного типа общности (коллективы, этносы, народности, классы, социальные слои), общество в целом – все то, что включает в себя и окружает человека.

Каждая сфера социальной жизни (материальная и духовная) участвует в процессе социализации – целенаправленного и ненаправленного воспитания.

Итак, наиболее интенсивно процесс социализации осуществляется в детском и юношеском возрасте.

К моменту достижения личностью своего профессионально-должностного статуса процесс социализации, как правило, достигает определенной завершенности.

Социализация взрослых отличается тем, что это главным образом изменение внешнего поведения (социализация детей – формирование ценностных ориентаций), взрослые способны оценивать нормы (а дети только усваивать их). Социализация взрослых имеет своей целью помочь человеку овладеть определенными навыками. Например, овладеть новой социальной ролью после ухода на пенсию, смены профессии или социального статуса.

Еще одна точка зрения на социализацию взрослых заключается в том, что взрослые постепенно отказываются от наивных детских представлений (например, о непоколебимости авторитетов, об абсолютной справедливости и т. д.), от представления, что существует только белое и черное.

Важным процессом социализации является процесс идентификации.

Идентификация– это процесс усвоения индивидом норм, ценностей и качеств той социальной группы, к которой он принадлежит либо желал бы принадлежать.

ЛЕКЦИЯ № 6. Социальные общности

1. Виды социальных общностей и их характерные черты

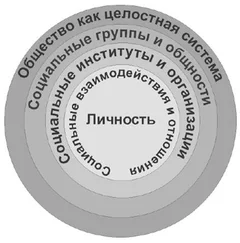

Социальная общность является одной из важных составляющих социума.

Социальные общности разных видов и типов – это формы совместной жизнедеятельности людей, формы человеческого общежития.

Именно поэтому их изучение является важным направлением социологической науки. Социальная общность – это реально существующая, эмпирически фиксируемая совокупность индивидов, отличающаяся относительной целостностью и выступающая самостоятельным субъектом общественно-исторического процесса.

Социальные общности являются относительно устойчивыми совокупностями людей, отличающихся более или менее одинаковыми чертами (во всех или некоторых аспектах жизнедеятельности) условий и образа жизни, массового сознания, в той или иной мере общностью социальных норм, ценностных систем и интересов.

Таким образом, в качестве основных черт социальных общностей можно выделить следующие:

1) реальность – социальные общности не являются умозрительными абстракциями или экспериментальными искусственными образованиями, а существуют реально, в самой действительности. Их существование можно эмпирически зафиксировать и проверить;

2) целостность – социальные общности не являются простой совокупностью индивидов, социальных групп или иных социальных, а целостность с вытекающими характеристиками целостных систем;

3) выступление в качестве объекта социального взаимодействия – социальные общности сами являются источниками своего развития. Становление и функционирование социальных общностей происходит на основе социальных связей, социального взаимодействия и отношений.

Социальные общности отличаются огромным разнообразием конкретно-исторических и ситуационно обусловленных видов и форм.

Так, по количественному составу они варьируются от взаимодействия двух людей до многочисленных международных, экономических и политических движений.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу