2. Антропологический подход, при котором личность рассматривается как носитель общечеловеческих свойств, как родовое понятие, обозначающее представителя рода человеческого, совпадая, таким образом, с понятиями человека и индивида.

3. Нормативный подход, в рамках которого личность определяется как социальное существо, обладающее рядом положительных качеств, относящихся к сознанию и деятельностью.

4. Социологический подход, суть которого заключается в понимании каждого человека как личности, которая рассматривается как конкретное выражение сущности индивида, целостное воплощение и реализация в нем системы социально значимых черт и качеств данного общества.

5. Персоналистический подход, в котором личность представляет собой совокупность психических реакций человека на мнение о нем окружающих, а главным механизмом ее формирования выступает «я – восприятие».

6. Биолого-генетический подход предполагает, что поведение человека определяется его биопрограммой.

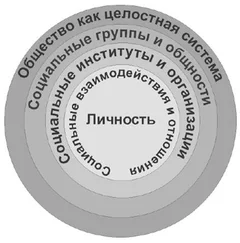

Анализируя все указанные подходы, можно дать системное определение личности, которое должно строится на следующих принципах:

1) личность выступает одновременно субъектом и объектом как социальных, так и биологических отношений;

2) личность обладает определенной свободой выбора своего поведения, что обуславливается несовпадением социальных и биологических условий;

3) личность, будучи биосоциальным явлением, объединяет в себе как черты биологического рода человека, так и социальной общности, в которой она существует;

4) поведение личности зависит от ее неповторимых личностных характеристик, через которые преломляется общественный и личный жизненный опыт.

Учитывая все эти принципы, личность можно определить как интегральное понятие, характеризующее человека в качестве объекта и субъекта биосоциальных отношений и объединяющее в нем общечеловеческое, социально-специфическое и индивидуально-неповторимое.

Изучение и анализ личности как сложного социального явления предполагает выделение ее структуры.

Исходя из указанных особенностей личности как явления, можно выделить следующие элементы ее структуры: биологическое, психологическое и социальное.

Биологический уровеньвключает в себя природные, общие по происхождению качества личности (строение тела, половозрастные особенности, темперамент и т. д.).

Психологический уровеньличности объединяет ее психологические особенности (чувства, воля, память, мышление). Психологические особенности находятся в тесной взаимосвязи с наследственностью личности.

Наконец, социальный уровень личности разделяется на три подуровня:

1) собственно-социологический (мотивы поведения, интересы личности, жизненный опыт, цели), этот подуровень тесно связан с общественным сознанием, которое объективно по отношению к каждому человеку, выступая как часть социальной среды, как материал для индивидуального сознания;

2) специфически-культурный (ценностные и иные установки, нормы поведения);

3) нравственный (мораль, нравственность).

Особое внимание при исследовании личности как субъекта общественных отношений социологи уделяют внутренним детерминантам ее социального поведения.

К таким детерминантам относятся прежде всего потребности и интересы.

Потребности– это те формы взаимодействия с миром (материальные и духовные), необходимость которых обусловлена особенностями воспроизводства и развития его биологической, психологической, социальной определенности и которые осознаются, ощущаются человеком в какой-либо форме.

Интересы– это осознанные потребности личности. Потребности и интересы личности лежат в основе ее ценностного отношения к окружающему миру, в основе системы ее ценностей и ценностных ориентаций.

Важной составляющим социологического учения о личности является ее типология.

Социальный тип личности– это способ осуществления человеком различных видов деятельности, определенная совокупность свойств личности, выражающая принадлежность индивида к социальной группе.

Понятие «социальный тип личности» фиксирует отражение совокупности повторяющихся социальных качеств личностей, входящих в какую-либо социальную общность. Как уже было указано, личность является сложным многоуровневым явлением, что обуславливает существование различных вариаций. В социологии накоплен значительный материал по этой проблеме. Остановимся на наиболее разработанных и существующих классификациях.

Читать дальше

Конец ознакомительного отрывка

Купить книгу